工作室の環境をどうにかしたい。

工具や資材を整理し、使いやすくしたい。

工作を、すればするほど、工具と資材が増えてゆき・・・

収集のつかない状態に・・・

20年以上使っている、幅1800の事務机。

広いがゆえに、半分物置と化しても気にならないが・・・

これを棚で囲い、機能的な空間にしたいといつも考えていました。

ちょうど両脇が25mmほど隙間があるので、24mmの構造用合板を差し込んで、上部を棚にしようと思いつきました。

この大掛かりな、棚つくりをするために、自作パネルソーを作成したのです。

右棚の作成

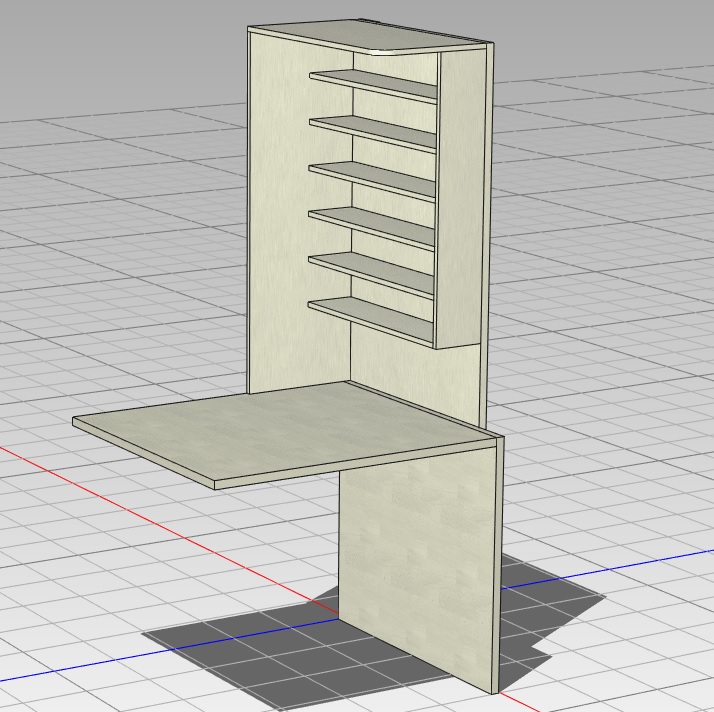

設計は、いつものcaDIY3D+で起こします。いいソフトだと思います。

棚を作成する時、いつも考えるのが、棚板の奥行きと高さです。

右棚は、ビニールテープや接着剤などの、軽量小物棚にする予定です。

本体テーブルの作業スペースを殺すことなく、リューター本体が入る高さから、均等に棚板を配置することにしました。

経験上、奥行き15cm、高さは均等割りしたので12cmの棚空間と設定しました。

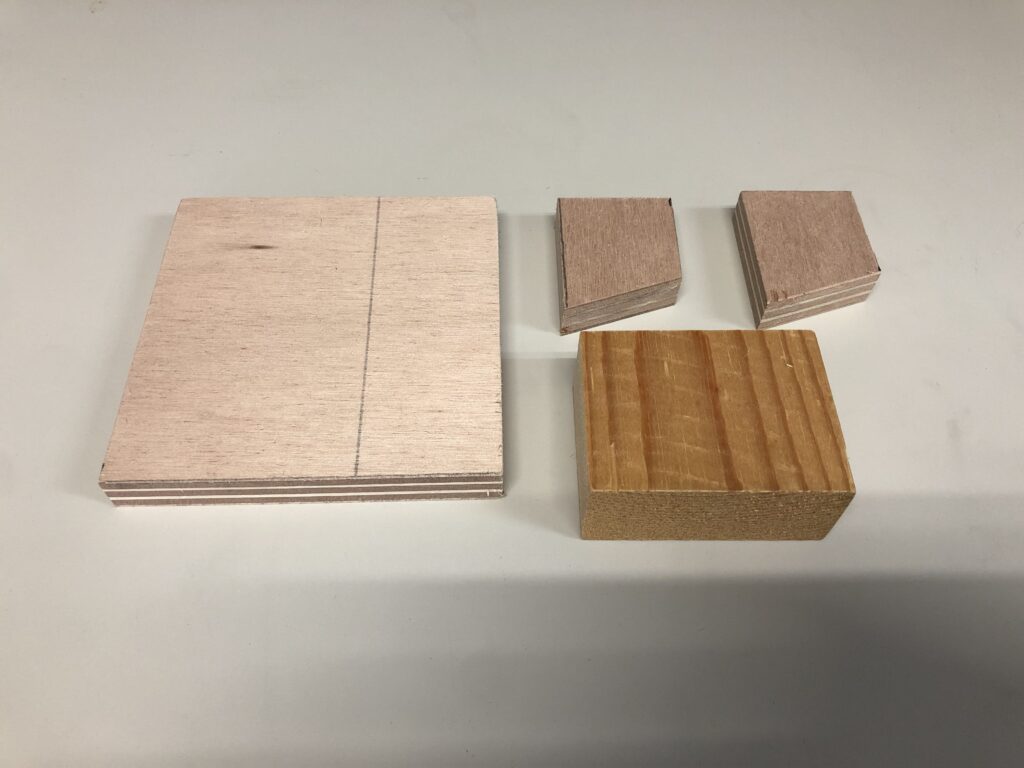

自作パネルソーで部材を切り出してゆきます。

資材は15mm構造用合板と12mmコンパネです。

以前、2階倉庫の棚は24mmの構造用合板で作りました。

24mmの構造用合板1800×900の板はとても重いのですが、その分強度があり、ゆがみも少ないので、最近は棚の素材としても活用されることがあるそうです。

実はウッドショックで24mmが品薄らしく、手に入りませんでした。

今回は15mm厚が売ってあったのでそれで作成しましたが、強度は申し分ないと思いました。

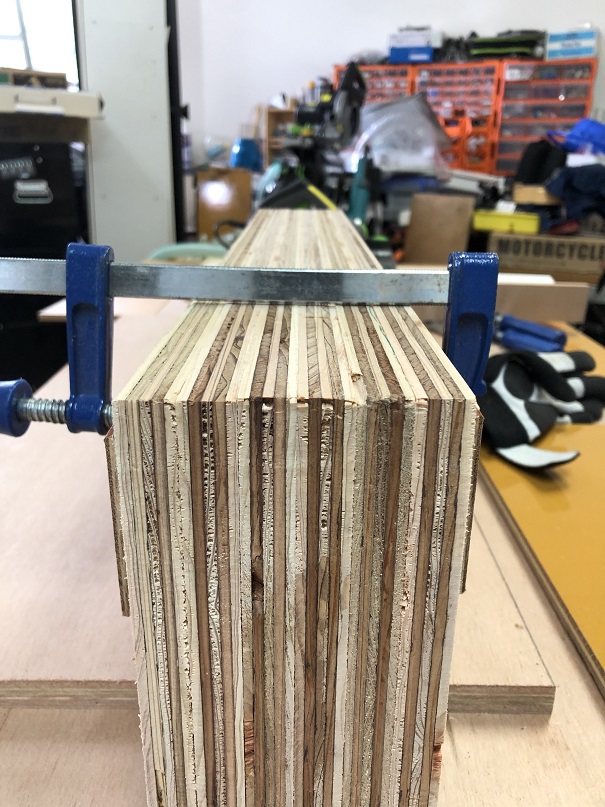

主軸となる裏板は24mm構造用合板の代わりに、12mmコンパネを裏裏で接着し、24mmとして流用しました。

構造用合板やコンパネは、ホームセンターのカットされたパイン板より、コストパフォーマンスに優れていると思います。

もちろん、パイン板の方が綺麗で、加工しやすいですが、予算の都合上・・・

なので、重たい1800×900の1枚板を切り分けてパーツを作成してゆきます。

これだけの部材もパネルソーがあれば、楽に、正確に切断できるので、とても助かります。

天板は安全性とデザインを兼ねて、円弧状に角を丸めました。

中心点に穴傷が残りますが、トリマーガイドを工夫してビス止めし、半径10cmの円形にカットします。

3mmずつくらい、少しづつ芯を出しながら、3回ほどで切断しました。

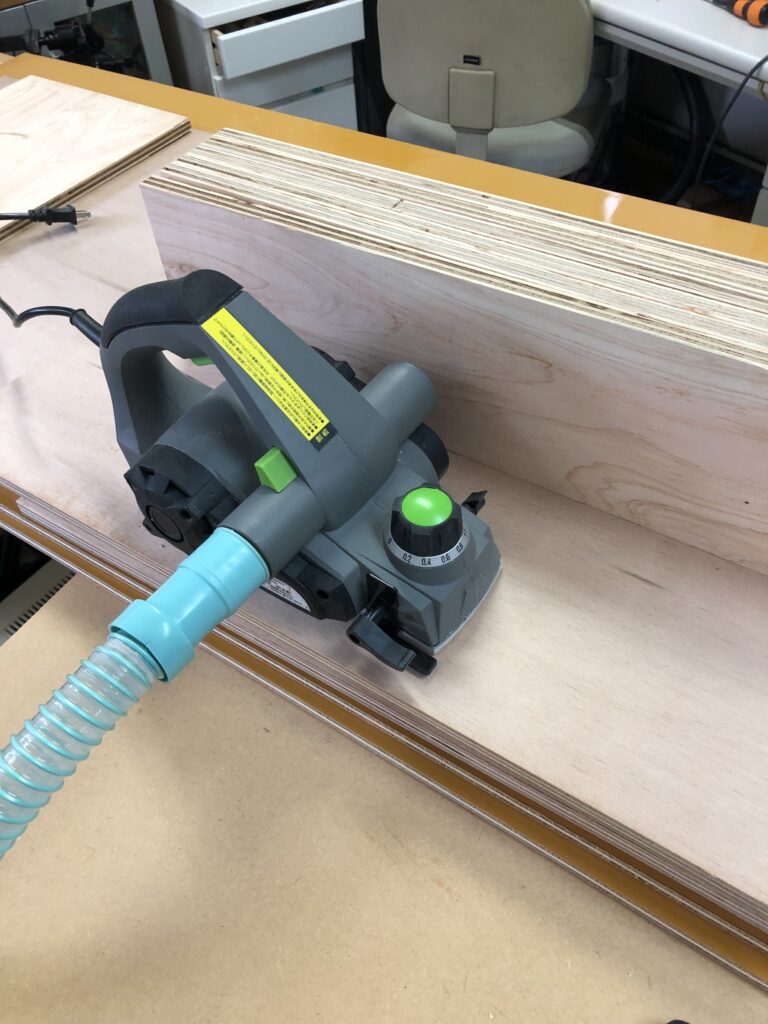

パネルソーで切ると均一に切れるので、ほぼ補正なしで使えそうです。

集成材とちがい、横をカンナかけすると合板は面が粗造になってしまいます。

技術的な問題かもしれませんが、やすり掛けでの修正の方がいいようです。

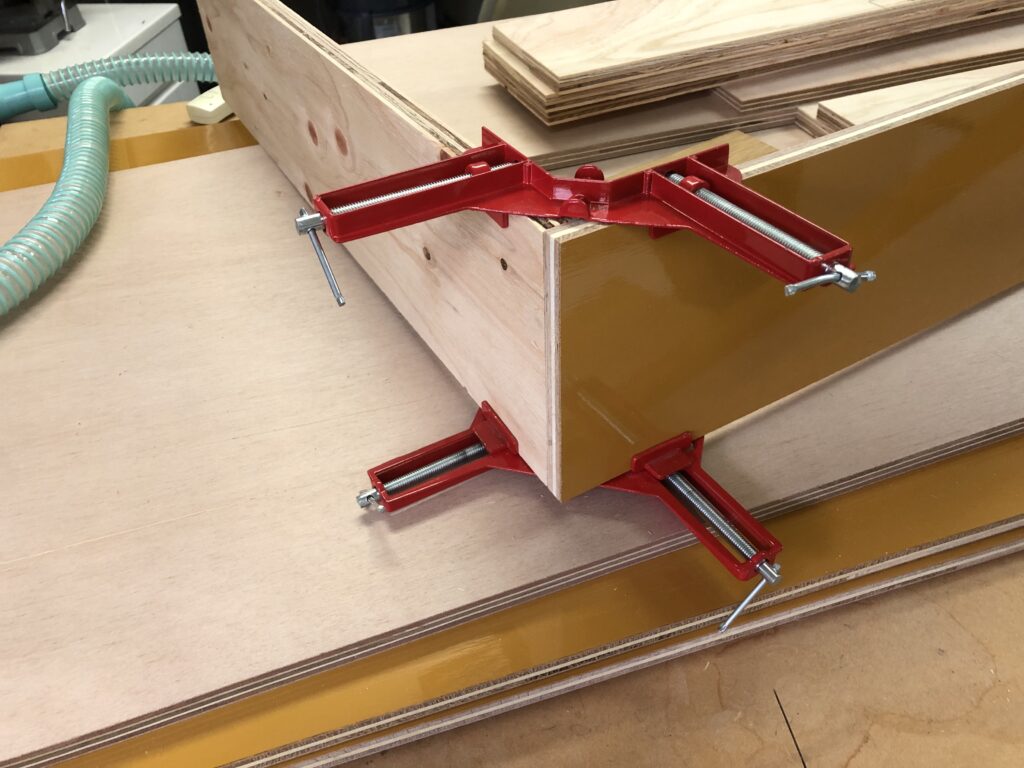

組み上げてゆきます。

補助の板を基準に使って、棚板を等間隔でビス止めしてゆきます。

組み上げ終了。

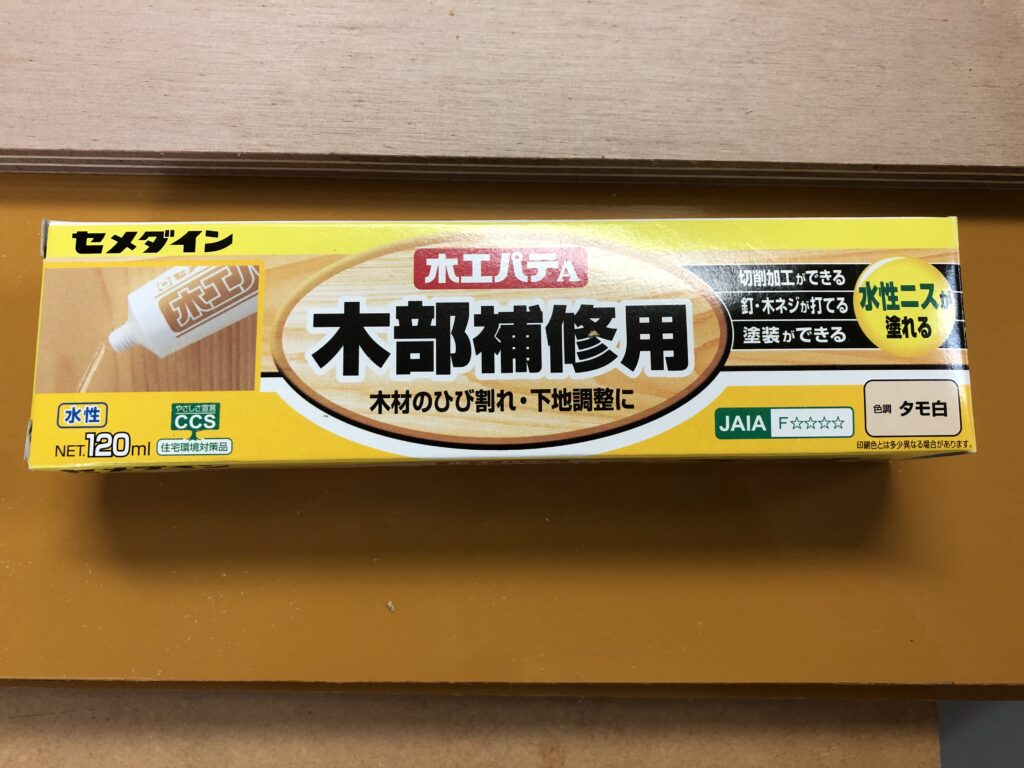

先ほどの、合板の切り出し面の粗造な所や、ビスの頭の所をパテ埋めし。

ペーパーかけが終わったら。

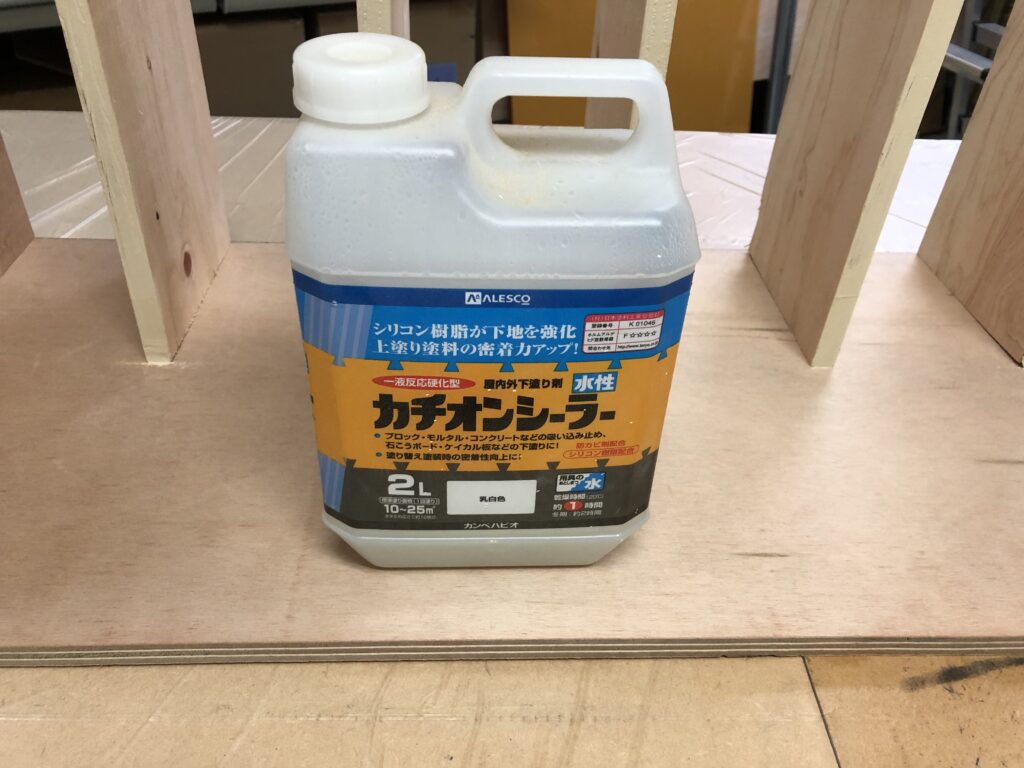

塗装前の下地を塗ります。

下地塗りなしで塗装することもありますが、「きれいに仕上げたい。」「長持ちさせたい。」と、いうときは下地塗りをしています。

今回は黒で塗装しようと思います。

白はムラなく塗るのが大変で、汚れやキズも目立つかな?と考えて。

他がグレーなので迷いました。

しかし、完成後に一つ問題が起きました。

後でご説明します。

裏板は12mmのコンパネを2枚貼り合わせています。

すでに1人では持ち上げきれない重量です。

テコの原理でなんとか作業台から動かしました。

床から立ち上げ、机で挟み込む感じです。

棚板がたわまないように、棚板中央を裏面からビス止めしています。

裏面側は水場が近いので、キッチンパネルで保護しました。

採寸、カットしてゆきます。

専用の両面テープとボンドで貼り付けます。

Lアングル(ホワイト)で角を保護し、マスキング。

水止めのコーキングをして・・・

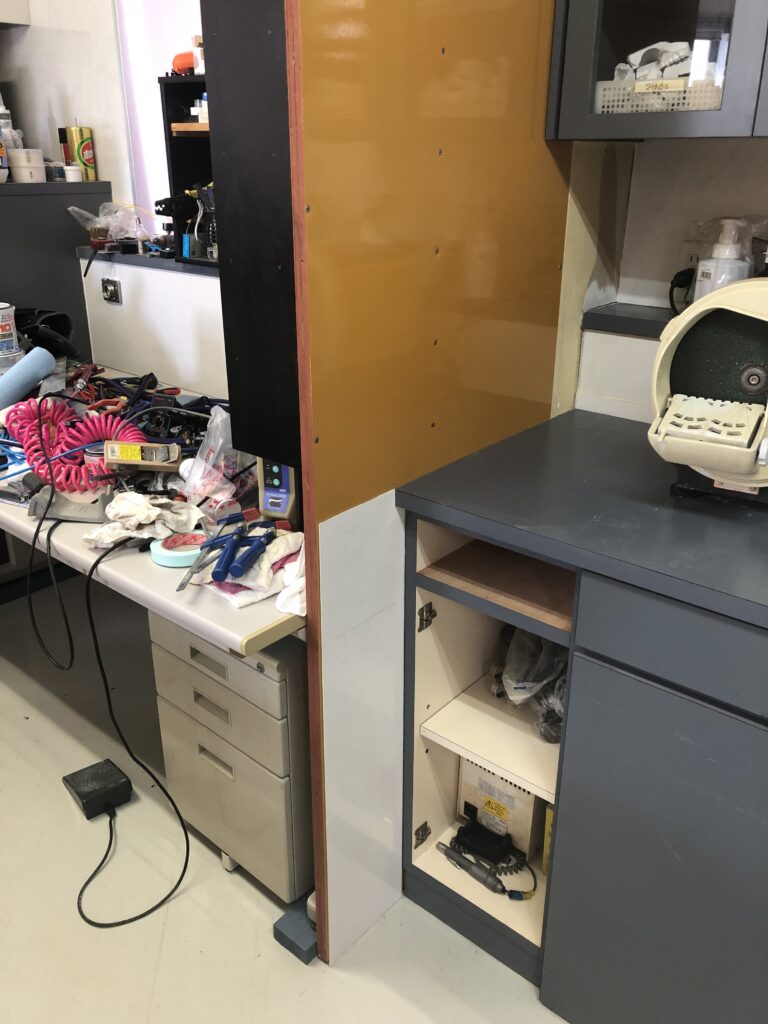

右棚完成です。

最終完成図ですが、ほぼ半分終了です。

全面部下地処理と配線配管下準備

話を右棚設置前に戻します。

実はテーブルと全面の腰壁の間には、8cmの隙間が空いていました。

右側の梁の分の出幅です。

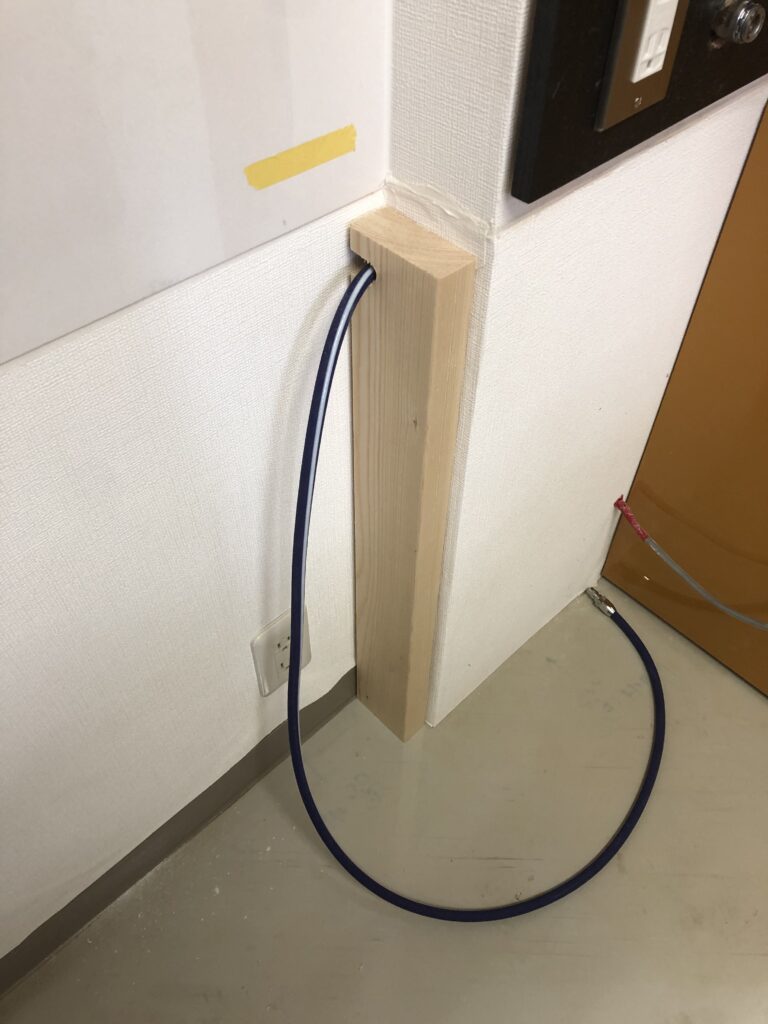

既存のスイッチコンセントの穴を利用して、エアーの配管を伸ばしました。

なんでこんなところから?

という所にエアー配管を出しています。

机前方の隙間を埋める天板を作成し、この空間をパイプスペースにしました。

左側は24mmの隙間を開けています。

ホームセンターで売っていた、工具を差し込むハンガーです。

以前から使っていましたが、便利なのでもう一つ増設します。

キッチンパネルを貼った前壁に、一応水平器を使って固定しています。

右棚にコンセントを設置します。(電気工事2種の資格がいります)

こんな感じですね。

写真の右側にコンセントがありますが、エアーの配管をここからとると机の上が乱雑になります。

以前からエアーホースが邪魔に感じていました。

なので、天井に近い位置からエアーホースを取りまわすことを考えたのです。

細かい小物のギミックはあとでご説明します。

左棚の制作

左側は比較的大きなものをのせる棚にします。

特に凝った作りはないので、さくっと終わりました。

腰壁の形状に合わせて裏板を斬るところは、実寸合わせでした。

この下2段の棚板の高さが今回のみどころです。

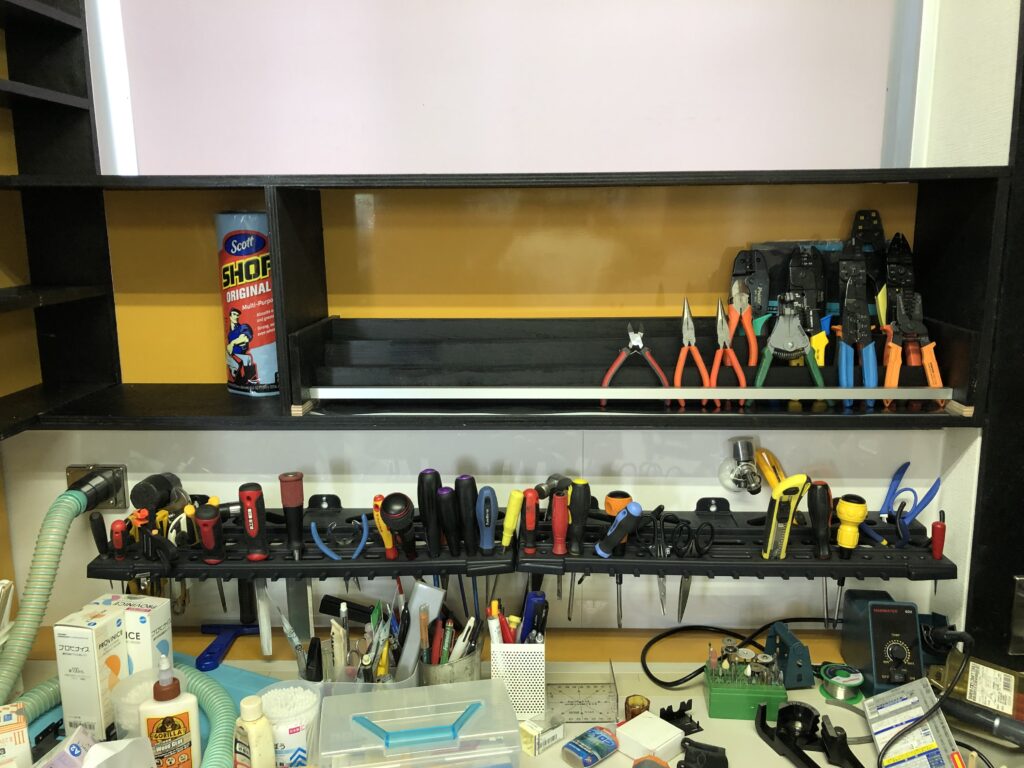

前棚の作成

工具を箱に入れるか迷いました。

木工作業は粉塵が飛ぶので作業後は棚は木くずが舞い降りています。

でも、工具をむき出しにしていると、即座にとれます、即座に返還できます。

箱に入れたり、扉を付けると1作業の手間が増えます。

最近は、工具もバキューム対応が増え、作業場の環境改善により粉塵も出なくなってきました。

なので、いろいろ考えましたが今回は。

オープン棚と決定しました。

写真を見ていただけると分かるように、左側の側板を通常通りに作ってしまうと、左棚の奥側が死んでしまいます。

なので、あえて左側の側板は作らず、その代わり左寄りに中板を入れることで側板の代わりとします。

最終的には、左棚と金具で接合しているのですが。重量物は載せないようにします。

高さは、丁度予備のウエスが保管できる高さにしました。

ということで、左棚の高さが決まったのです。

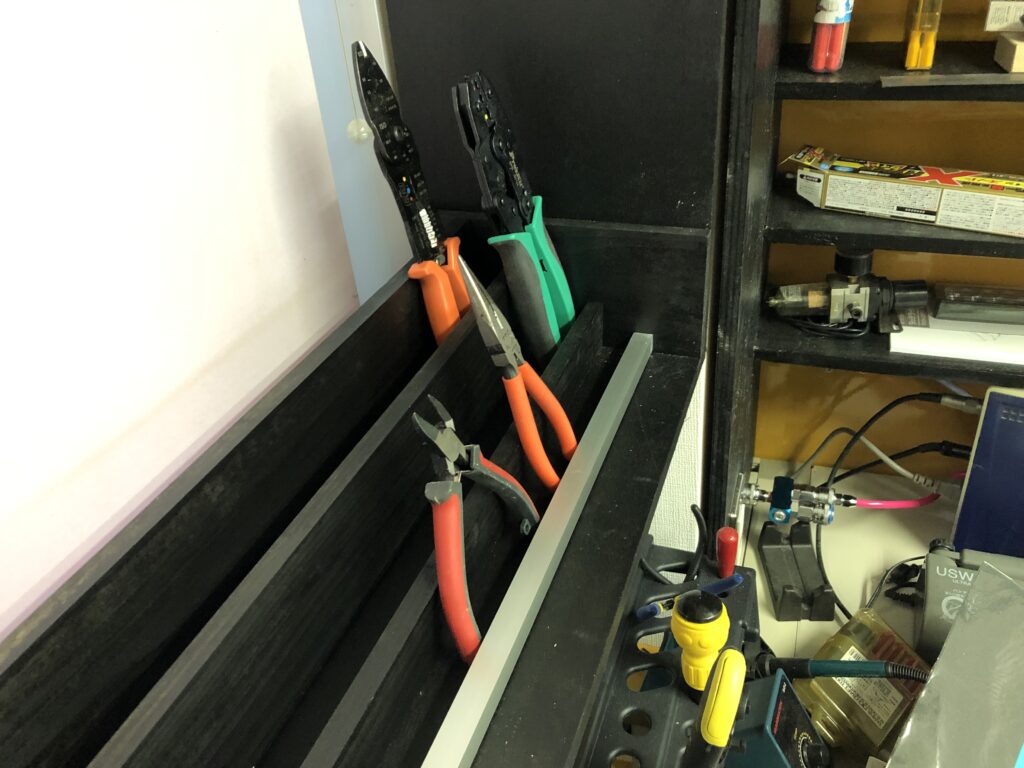

迷ったのは、工具の置き方です。

縦向きか、横向きか、起こすか、寝せるか・・・

いろいろな試行錯誤の末、正面に立てかけることにしました。

まあ、工具の形状がわかるし。

見た目、カッコイイからです。

部品を、

塗装し、

仮置きしてみます。

底には滑り止めのラバーシートを敷いています。

工具の棚はビス止めせずに、取り外して掃除できるようにしました。

側板と自重で意外とグラつきなどはありません。

必要な工具を素早く取り出せるので、オープンにしてよかったと思います。

小物作成

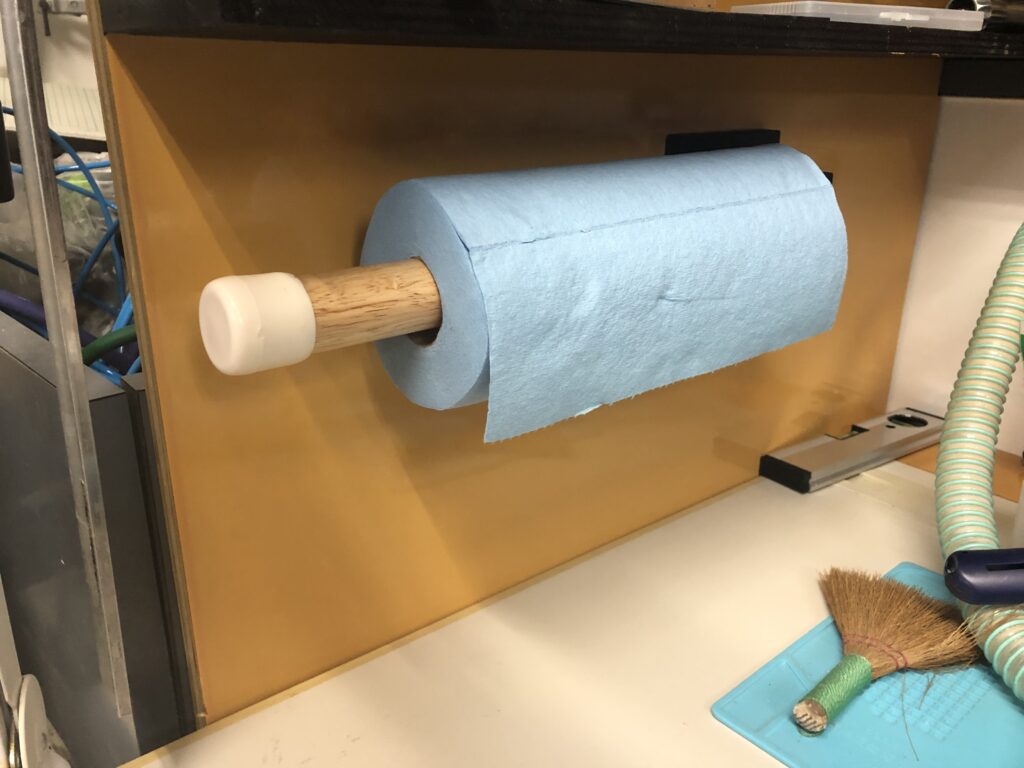

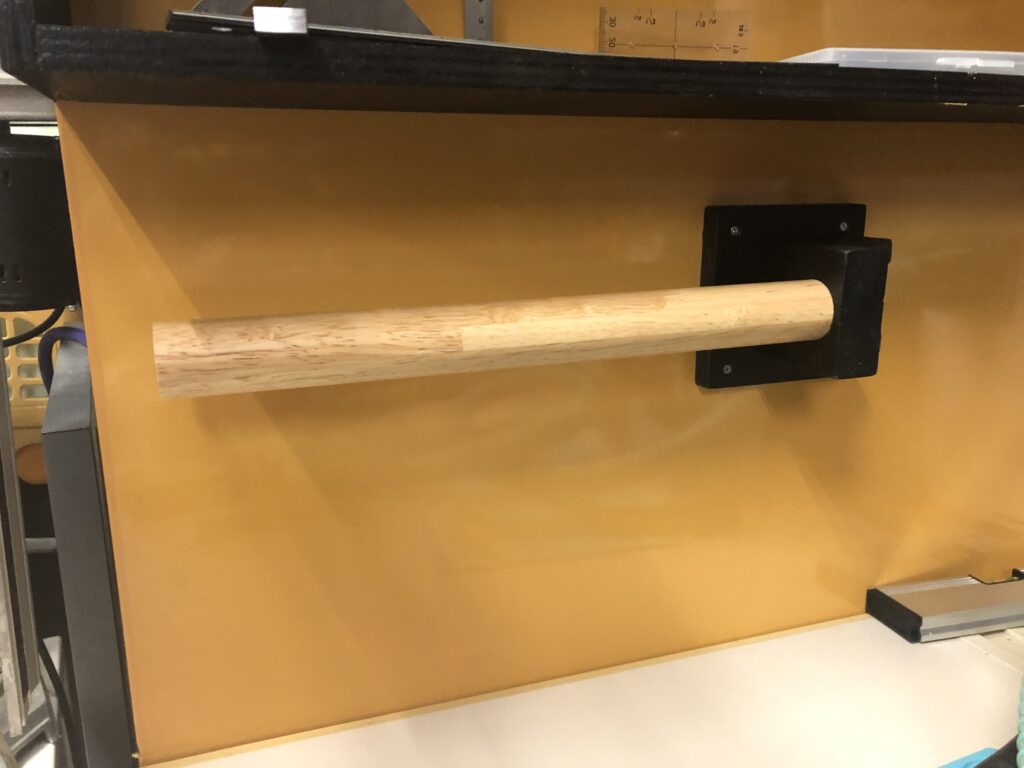

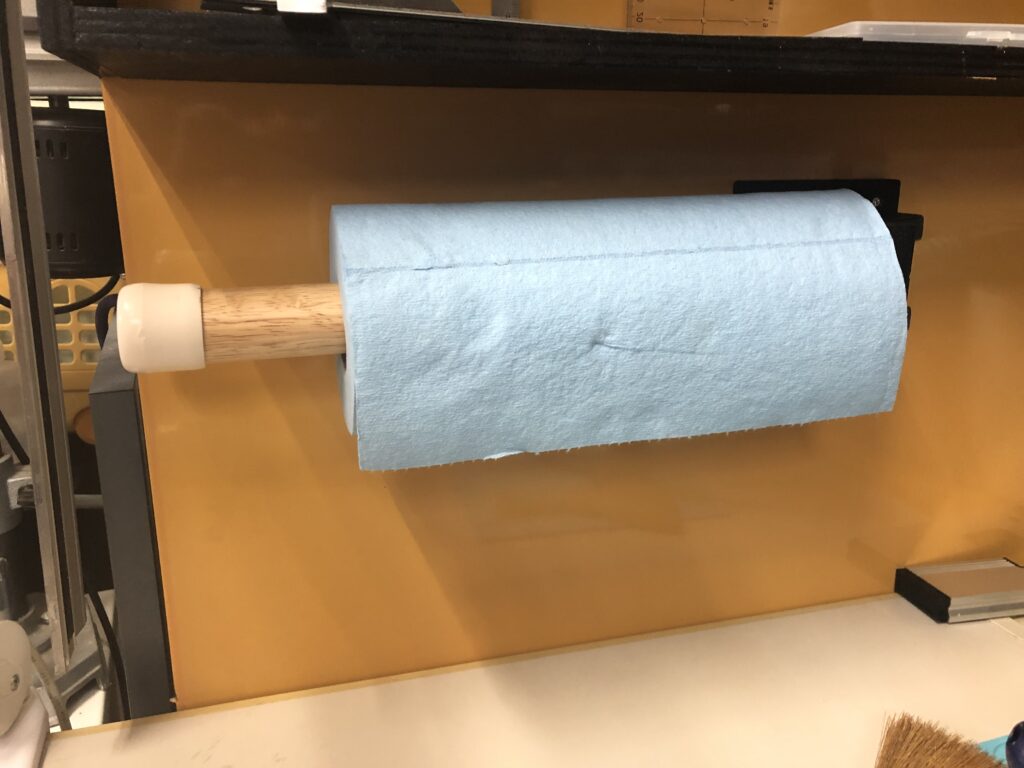

ウエスハンガー

ウエスは意外と置き場に困ります。

ペーパータオルのハンガーを考えましたが、強度を考えてハンガーも自作しました。

小さな部品もパネルソーで。

パーツを

組んで

塗装します。

ホームセンターで見つけた、手すり(小)

かなり強靭に片持ちしたつもりです。

手を伸ばすところにあるのは、便利ですが。

正直ティッシュペーパーのほうが片手で取れるので、使用頻度としては低いです。

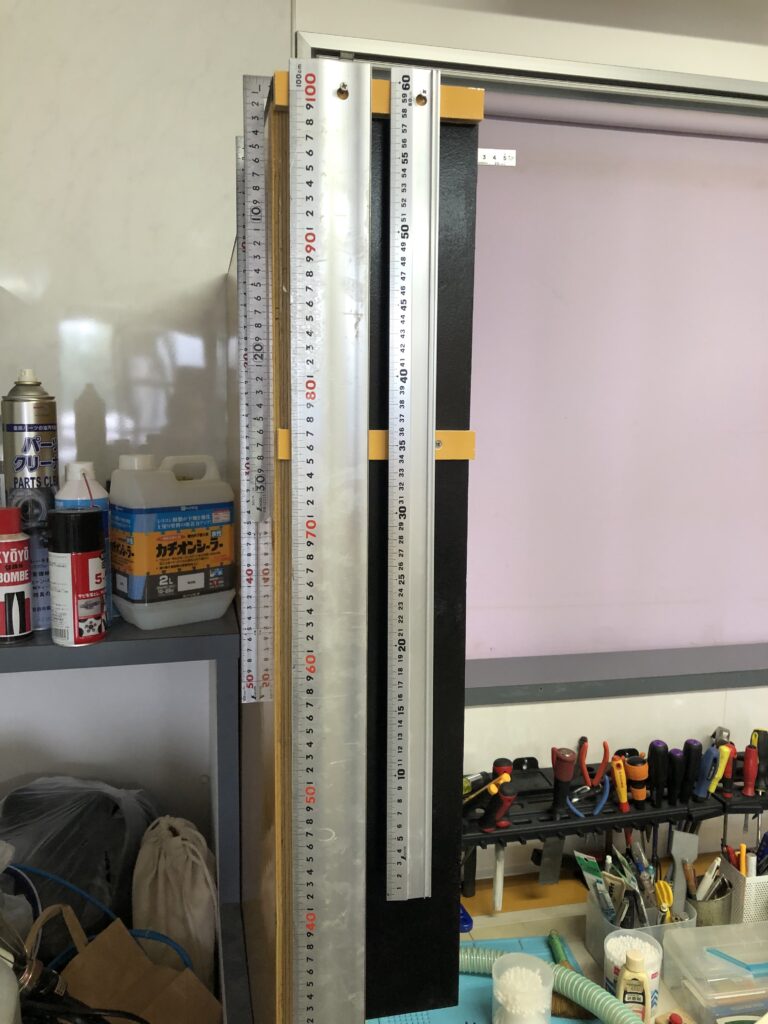

メジャー置き

長物の定規は置き場に困ります。

ちょっと引っかけるだけですが、置き場があるのはこんなに便利なのだと実感したところです。

取りやすいように浮かせました。

このままだと、戻したときに振り子のようにブラブラするので。

ゴムテープを貼ったところ、とても使いやすくなりました。

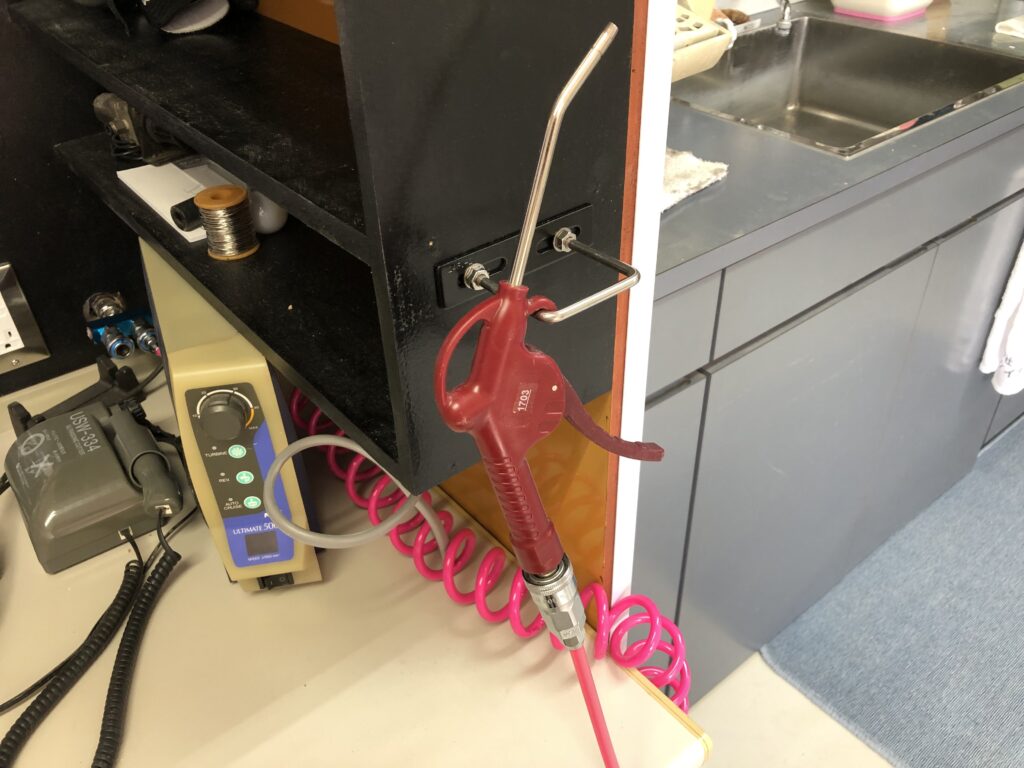

エアーホースの取り回し

右棚側面に

エアガンのフックを付けました。

机の上はこれでエアガンの射程範囲なのですが。

上からエアーホースをとることで、机の上でホースが邪魔にならなくなりました。

また、この狙いはエアーホースのジョイントを外して、フックからホースを外すことができます。

これで、ほぼ工作室すべての領域にエアガンが届くようになりました。

対角線上にあるパネルソーにも届きます。

床をホースが這わないので、踏みつけ事故や引っかけることも少ないです。

最後に失敗談

今回は塗装をブラックで決めました。

コンパネ自体のカーキー色ともマッチして、カッコイイなと満足でした。

しかしながら作業をしてみると・・・

なんだか手元が暗いです。

3方を黒の壁で覆われたため、反射光が少なくなりました。

そのため、光量不足を感じる結果となりました。

仕方がないので、光を増やします。

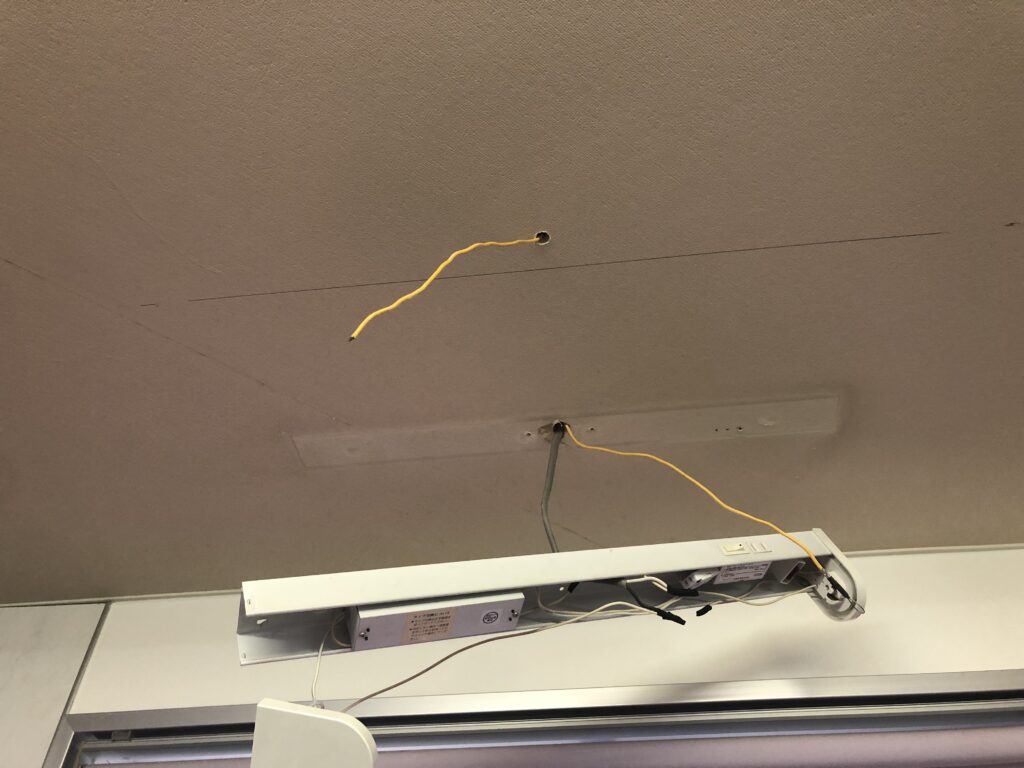

既存の蛍光灯から前方に配線をいただき。

手元スイッチも増設。

通販で買った、激安のLEDライトを増設しました。

予想以上に明るくなりました。

不具合が出たら、何とか回避手段を考えるのもDIYの醍醐味・・・

行き当たりばったりともいいますが。

今回もたくさん勉強になりました。

コメント