自作スケートリンクの部材を収納する小屋を作りました。

2019年11月

小屋制作の動機

自作スケートリンクは冬季限定の設定でした。

そのため、解体後の部材を保管する場所をどうしようか悩んでいました。

自作スケート場は2階の和室に作っていました。

2階リビング奥には三角形のベランダがあります。

荒れ放題でしたが・・・。

高圧洗浄機を使って、掃除しました。

最初はホームセンターにでも売っているような、ロッカー型の倉庫をイメージしていましたが。

母屋の壁とバルコニーの梁を辺とすると、4m×4mの二等辺直角三角形で8㎡の面積の小屋ができます。

準防火・防火地域以外の土地で10㎡以下の増築を行う場合は、確認申請を取らなくていいそうです。

母屋の建物は鉄骨造なので、思い切って躯体を利用して壁面と屋根を作成してみようと思いました。

法規上の問題に一抹の不安があるので、なにかあればすぐに解体できるよう、建物自体の構造物に傷をつけないように設計をしました。

設計と買い出し

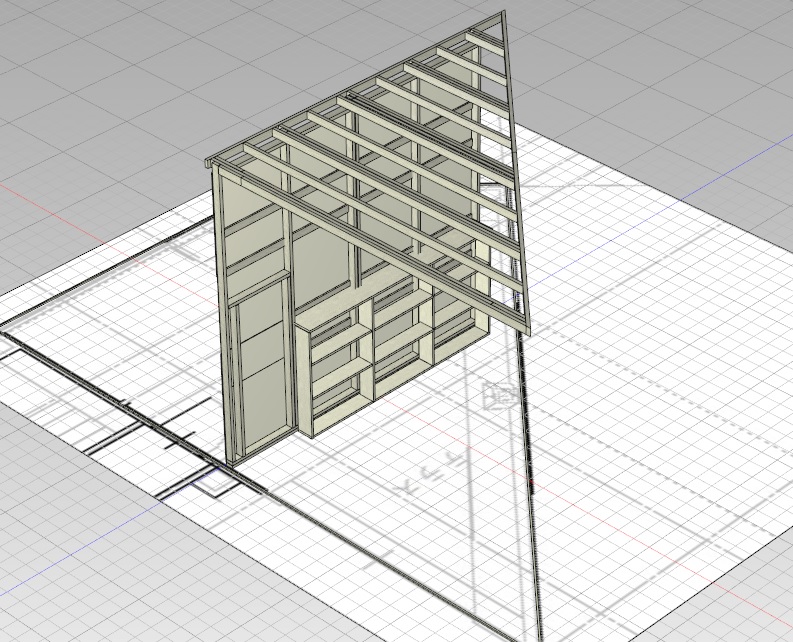

木工設計には、caDIY3社さんのソフトを使わせていただいています。

とても能率よく設計できます。

バージョンアップごとに、使いやすく洗練されてゆくので、すばらしいソフトだと思います。

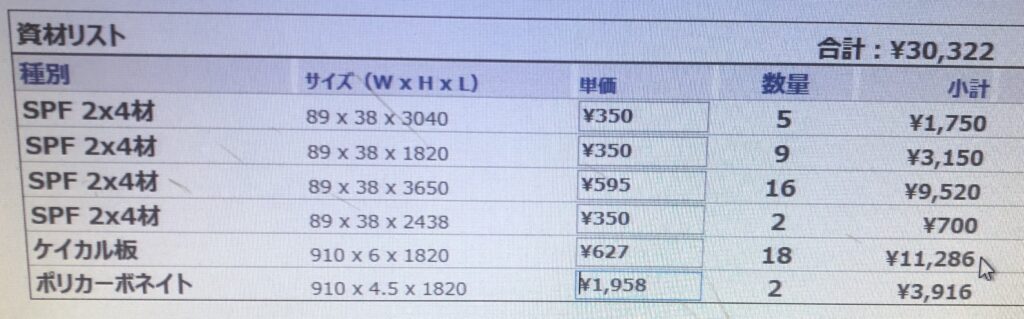

図面上の設計で必要な木材を割り出し、ホームセンターに買い付けに行くのですが。

どうしても自分の車では運搬できない、3650mmの2×4材のため。

初!ホームセンター貸出3tトラックを使いました。

若いころはコラム式のタウンエースに乗っていた時もありましたが、久しぶりのクラッチ車で、初めての3tトラック。

超緊張して運転しました。

積載はホームセンターの従業員の方に手伝っていただきましたが、1人で運転して、1人で荷下ろしして、トラックを返却に行ってを1時間ちょっとで済ませるため、写真も残っていません。

大変でした。

木材の山です。

2階まで上げるのも大変でした。

基礎、棟上げ、天井、外壁作成。

天気予報と相談して、棟上げと屋根貼りまで一気に行きます。

1人で持ち上げきれないので、2つのパーツに分けて立ち上げました。

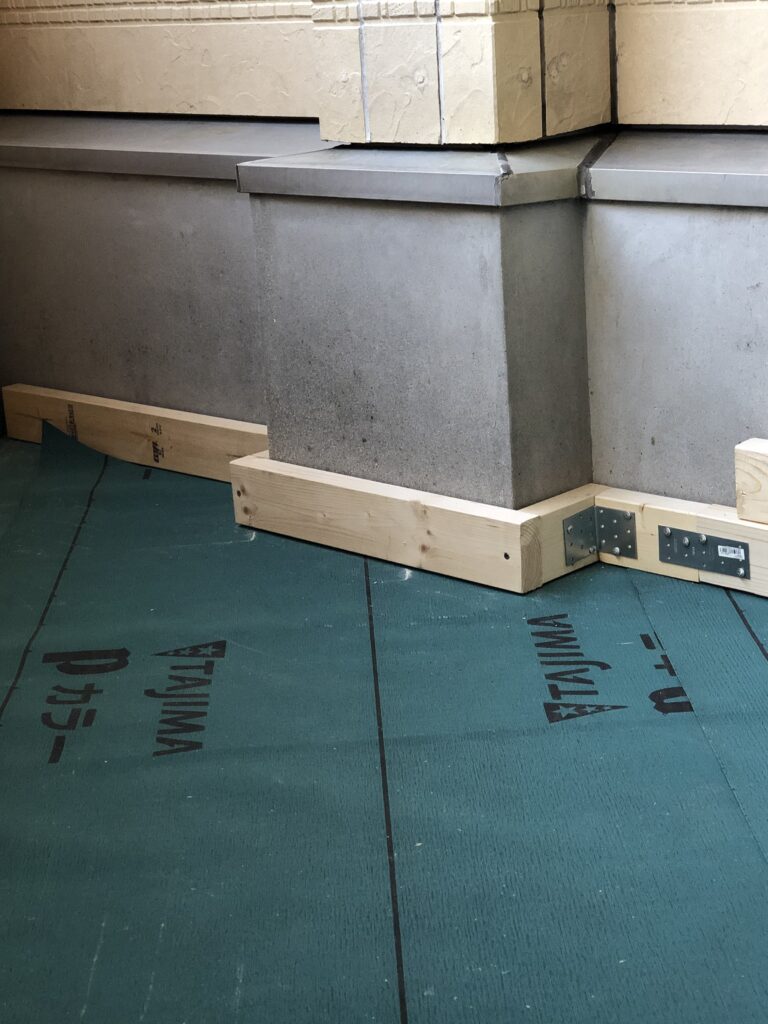

ベランダの床には、基礎パッキンで基礎を作ろうと思っていましたが、予算の都合上、屋根材のルーフィングを2×4材に巻き付けて、基礎の代わりとしました。

ここだけは、ずれないようにコンクリートビスを少し打ち込んでいます。

母屋側は3650mmでギリギリの寸法。

この垂木(たるき)には荷重がかかると思われるので。

補強として、3650mmの2×4材の垂木2本を75mmのステンレスコーススレッドでビス止めしました。

さらに、2×4材で鉄骨梁を抱きかかえるように固定しています。

壁の柱と繋ぐところは、壁の柱を垂木で挟み込むように2×4材を3本、4本束ねて結合させています。

強度的にはかなり強くなっていると思われます。

なかなか計算通りにはいかないため、垂木は長めに切り出し、現場で実寸カットしました。

ルーフィングで防水し仮止めをしています。

屋根材はトタンかスレートを検討しましたが、加工のしやすさと安価なため、コンパネで作りました。

本当は雨水対策で傾斜を付けるべきなのですが、とても難しくなりそうだったので、今回は陸屋根としました。

時々、登って点検しています。

一応雨水は右から左に流れるので、左側からルーフィングを重ね張りしてゆきます。

防水コーキングを打ってゆきます。

角隅は難しいです。

ここから壁の作業をしたのですが、そのまま屋根の作業のお話をします。

実は、ルーフィングの表裏を間違えていました。

防水を確実にするため、先ほどのルーフィングを貼った上にもう一枚、ルーフィングを貼りました。

ですので、周りのコーキングもさらにもう一度。

かなりコーキング材を消費しました。

防水と紫外線劣化や傷から屋根を守るため、耐熱塗料を2度塗りしました。

資料では数年で剥がして塗りなおしだそうです。

実際の過程とは違いますが、これで屋根は終了です。

もちろん屋根に乗っての作業でしたが、上で歩き回っても歪むことなく、コンパネ1枚ですが、かなり頑丈な天井になったようです。

実際には、1枚目のルーフィングを貼り終えた時点で、屋根の雨対策は一段落になったため、壁の作業に移っていました。

梁の都合上、壁左側の骨組みと、母屋の壁との隙間がかなり空いています。

ここをなんとかします。

基礎を伸ばして、外壁の下地を伸ばします。

上部の方はそこだけの木枠を作って、接合します。

コンパネ1枚貼って。

外壁もサイディングなど、いろいろ考慮しましたが、予算の都合でコンパネです。(好きです、コンパネ。)

複雑な形状でしたので、段ボールで型をとりました。

こんな感じでなんとか。

なんと、ここで雨が・・・。

雨漏りしてますね。

上に登ると、こんな感じです。

傾斜を付けていないので、水たまりになっています。

なので、2枚目のルーフィング、コーキング。

防水塗装、となるわけです。

気を取り直して、外壁を貼ってゆきます。

1人作業なので、コンパネの端材を打ち付け、それを土台にパネルを載せてビス固定をしています。

左上は、コーキングでなんとかなるかな。

給湯器の問題

ここまできてからの、ネタばらしなのですが。

当初はここまでの小屋にすることはあきらめていました。

なぜなら、お気づきの方がいると思いますが、給湯器が壁に掛かっています。

ちょうど梁の真下です。

木材の真横に火種があることは考えられませんし、燃焼ガスが小屋内に充満してしまいます。

しかしながら、丁度この収納を考えていた時に。

17年間使っていた、給湯器が寿命で壊れてしまいました。

長年お付き合いさせていただいている、「サンエス設備機器㈱」さんに小屋の企画を説明したところ。

新しい給湯器は、右側に移設していただけることになりました。

12月の暮れも押し迫っていた、寒い日でした。

この給湯器の設置には、半日かかりました。

最後は暗くなって、雨も降り始めていました。

サンエス設備機器㈱様、本当にありがとうございました。

この配管をするためには、どうしても小屋の外壁ができていないといけなかったのです。

柱を避けて配管を通すためです。

ここまできたら、あとはゆっくりDIYです。

ドアの取り付け

当初の予定通り、サッシのドアを付けようと思います。

写真はクランプで仮止めした状態です。

ドアに合わせて枠組みをしたところ・・・。

遠目の写真でもわかるくらい、柱が曲がっています。

ドア枠の左上付近に隙間があるのがわかると思います。

実際のDIYでは、パソコン上で精密に設計しても、実寸で調整しないといけない機会が、かなりあります。

単に、私の腕が悪いだけなのですが、木工上級者は、この歪みがとても少ないのだと思います。

実は、外壁のコンパネも、買ってきた板をそのまま貼っているのではなく、微妙に寸法合わせをして形状を修正して貼っています。

なんとか、ドアも付きました。

とても楽しいです。

外壁塗装

このままでは、パネルの継ぎ目から水漏れしますので、継ぎ目のコーキングをします。

ステンレスのビスの所と、パネルの継ぎ目をコーキングしました。

ここで大失敗。

壁紙を貼る感覚で、ついいつものコーキング材でやってしまいました。

次に外壁の塗装をするのですが・・・。

塗装をコーキングが弾いてしまうのです。

塗装ができるコーキング材を使わねばならないところだったのです。

ネットでいろいろ調べたところ、疎水性の物質でも塗料を塗れる前処理剤がありました。

塗ってみましたが、やはり少し弾きます。

なんとか、近くで見なければ大丈夫かな、という所まで塗装できました。

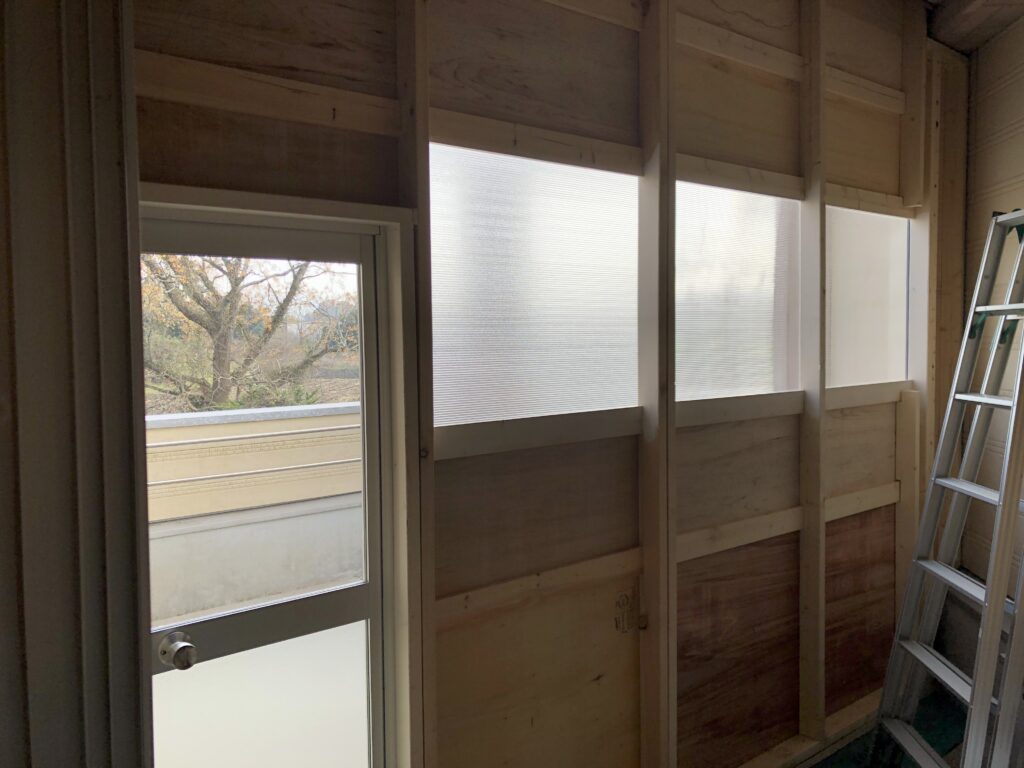

窓は、やはり予算の都合上、ポリカーボネイトを、

アルミLアングルで挟みます。

右側の、1枚目と2枚目の隙間から、左にスライドして入れています。

木枠にビス止めした、アルミのアングルとポリカーボネイトの隙間は、網戸の押さえゴムで固定しています。

とりあえず、外側完成です。

ここから楽しさいっぱいの、内装に移ります。

フローリングに挑戦

当初、床はこのままでいこうと思っていました。

しかし、初めての壁、屋根作りにしては、うまくいったほうだと自画自賛し。

せっかくなので、初めての床作り(フローリング)に挑戦してみることにしました。

ルーフィングで防水し。

床材を貼るための、根太(ねだ)を敷いてゆくのですが。

ベランダのコンクリート床は雨水対策のため傾斜がついていました。

写真で見ると、左から右に向かって低くなっています。

このままでは、リビングの床と平行がとれません。

実寸で計って、根太を斜めに切りました。

傾斜を打ち消すように、大量に根太を切りました。

三角の端材が大量にたまってゆきます。

ルーフィングを外枠で押さえつけて。

根太を敷いてゆきます。

フローリング材の土台になる捨て貼り(ここもコンパネでやりました。)をします。

実際に捨て貼りの板を載せると、足踏みでガタツキが見られました。

天秤の支点を見つけ出し、根太をカンナで削って微調整をしました。

なんとかジグソーパズルが組みあがりました。

切り出したパネルを全部、一旦はずして。

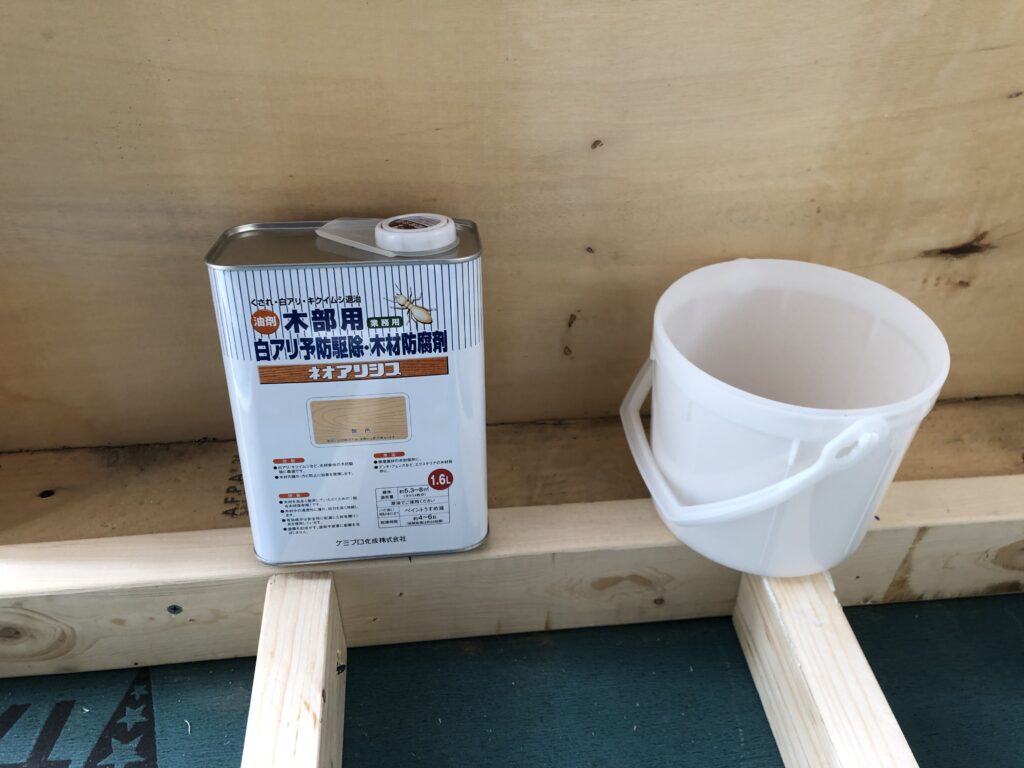

手の届く範囲の木部に予防、防腐剤を塗りました。

根太の隙間は断熱材で埋めてゆきました。

断熱材を上から押しつけて、ついた跡に沿ってカッターで切るだけです。

実際には、先ほど切り出した、捨て貼り下地をビス止めした時点で、内壁作業に移りましたが、フローリングまでお話を進めます。

リビングのフローリングと目地を合わせるため、中央から貼ってゆきました。

実寸で少しづつ、切りながら合わせてゆきます。

初めてのフローリング貼りでしたが、なんとかできました。

内壁の作成

フローリングの前ににもどりますが、捨て貼りが終わった時点で、内壁の作業に入りました。

給湯器の配管を隠すためのP.S.(パイプスペース)を制作。

そこを利用して、照明スイッチとコンセントを設置。

天井は水漏れがわかるように、垂木むき出しです。

ダクトレールを付けて照明を設置しました。

納戸小屋にしては、おしゃれです。

勉強した壁構造とは違いますが、防湿シートの代わりに、塗装で使う養生シートを貼り、断熱材で抑え込みます。

パイプスペースの所も、なんとか形になりました。

壁紙を貼る前に、下地処理をします。

目止めをして、サンドペーパーで磨きます。

壁紙に糊つけをして、貼ってゆきます。

壁紙終了です。

角材にトリマーで溝付けし、巾木を作りました。

巾木があると細かい荒(ミス)が隠れますので、いい感じになりますね。

腰壁収納の作成

丁度、カウンターになりそうな廃材があったので、これに合わせて収納を作ります。

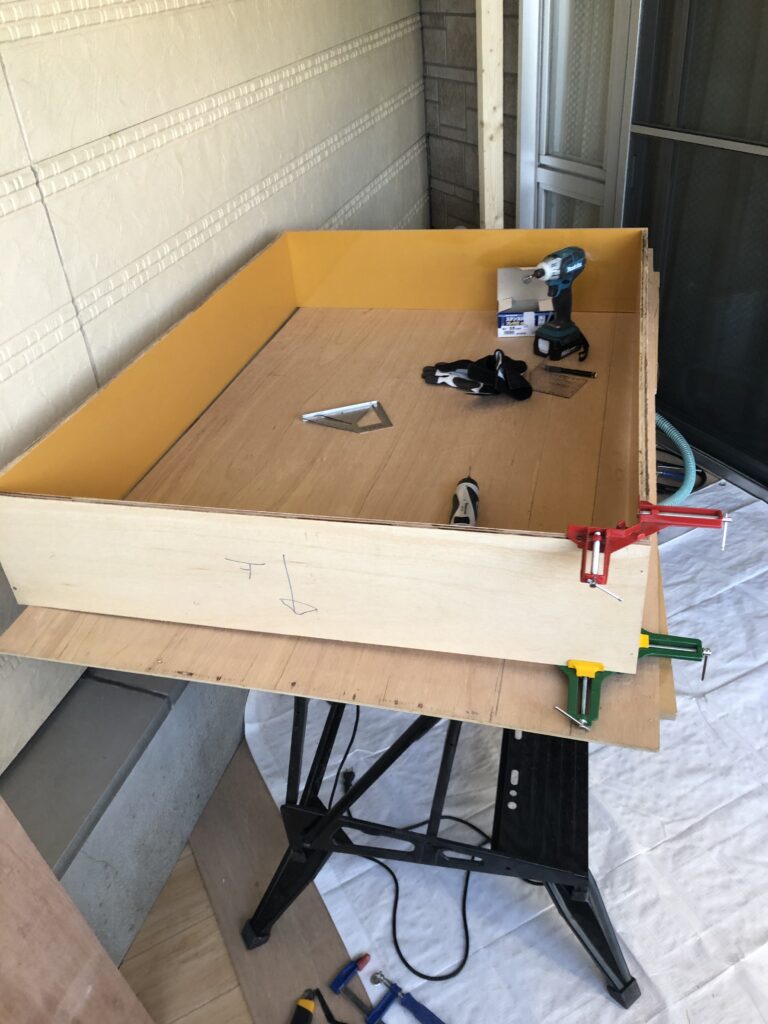

箱枠を作り。

枠3個を合わせて、その上に先ほどのカウンターを載せます。

棚板も作って。

塗装し。

完成です。

収納小屋と言うよりは、ちょっとした小部屋になってきました。

メイン収納棚の作成。

今回の目的は、おもに1800mm×900mmの大きさの断熱材の収納です。

そのための、かなり大きめの棚を作成します。

今回の作業中、一番苦労したところです。

重量物の作成を1人でやるため、かなり工夫しました。

いろいろレイアウトを考えましたが、棚を柱として考えています。

これを柱として、大きな棚を組んでゆきます。

荷重に十分耐えるため、24mm厚の構造用合板で作りました。

とても重いです。

幅2700mm、奥行き990mmの棚板を3つ作りました。

棚板合板に合わせて、枠を組み上げています。

かなり重くなるので、棚板合板は、最後に載せているだけです。

左側は、先ほどの棚を柱に、右側は2×4の支柱で支えて、棚枠を固定します。

その上に、のこり2つの棚枠を乗せて。

右側に35cmの小柱をビス止めし、その上に棚枠をかけました。

左側の棚に、床から2×4の柱を増設し、棚枠を持ち上げたところに、35cmの小柱を挟み込みます。

棚枠が1つになったので軽くなりました。

同様に右から上げます。

左側も上げて固定します。

棚板を載せて完成です。

高さ2800mm、かなり高く感じます。

2020年3月

あとがき

作業を始めて、5か月間。

いろいろありましたが、勉強になりました。

最初はちょっとした作業場でしたが。

机を1つ解体し、冷凍庫の引き出し付きスタンドにして。

自作スケートリンクの資材のみならず、いろいろな物資のたまり場と化しました。

その後、台風対策でポリカの窓は合板でふさぎましたが、2年経過した現時点では、あまり劣化は認められません。

いつかは天井の雨漏りから始まって、朽ちてゆくのではないかと思います。

分解できるように、制作しましたが、できるだけ持っていただきたいものです。

今回は簡易制作でしたが、木造住宅の構造や制作の勉強はとても面白く、ためになりました。

想像したものを、形にできるのがDIYのいいところですね。

コメント