DIYのための、DIY。

自作パネルソーに挑戦しました。

作成の動機。

ホームセンターで買う合板は、1820mm×910mmの大きさのものがほとんどです。

約2mの板をまっすぐに切るのは、結構むつかしいです。

棚板などを作る際、同じサイズの板を何枚も切ることはよくあります。

電動丸ノコを使うのは、よく熟知していないと思わぬ怪我につながることもあるそうです。

調べてみると、板を切るにはパネルソーが非常に便利で安全だそうです。

既成のパネルソーは、かなり高価な機材になります。

ネットで調べてみると、自作パネルソーについての情報がいろいろ出ていました。

以上の理由で、「自分でも、できるかも?」と、思いを巡らせるようになりました。

2021年5月

パネルソーの必要条件

1820mm×910mmの合板が切れることが最低条件です。

そのためには、スライドする丸ノコの大きさも考えて、最低でも2500mm以上の長さのスライドレールが必要になります。

ネットで勉強したところ、工事現場の足場組みに使われている、単管パイプを使っている方がいらっしゃったので、これで行ってみようと思います。(比較的安価ですし。)

スライド機構の試作。

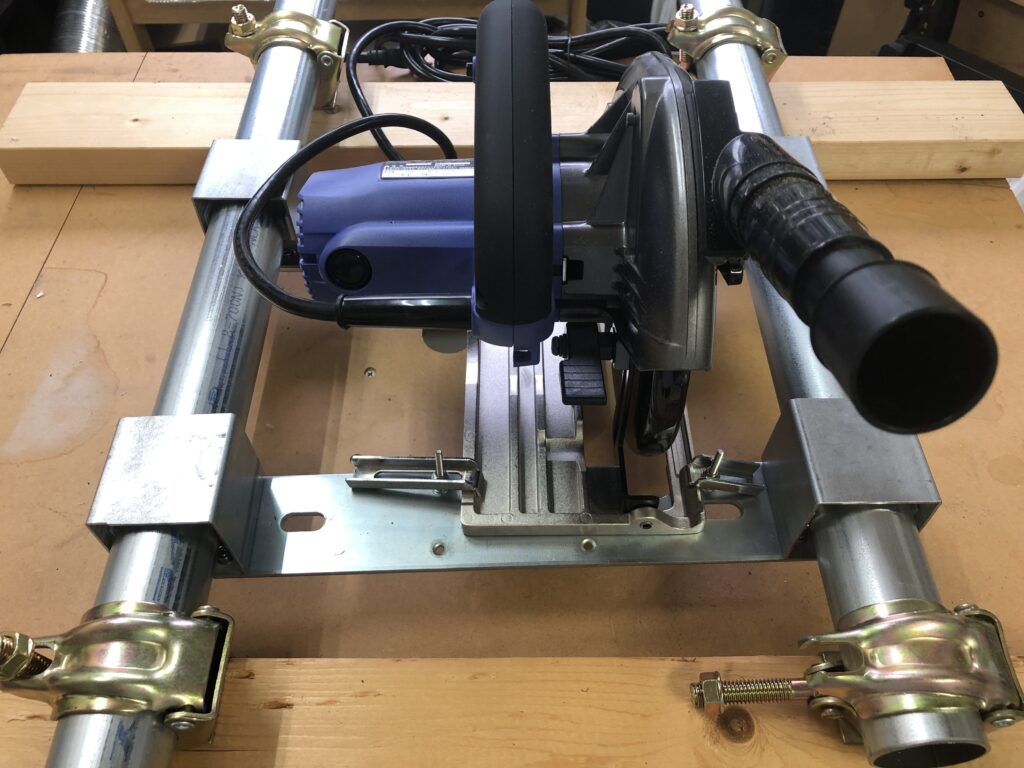

とりあえず、1mの単管パイプでスライド機構の試行錯誤をしました。

刃径が大きいほど、厚物が切れるため、丸ノコは刃径190mmを購入。

理論的には、約60mmの厚さまで対応できることになります。(そんなものは切らないと思いますが・・・。)

土台はアルミ板にしたかったのですが、高価なため、既製品のプレートをホームセンターで見つけました。

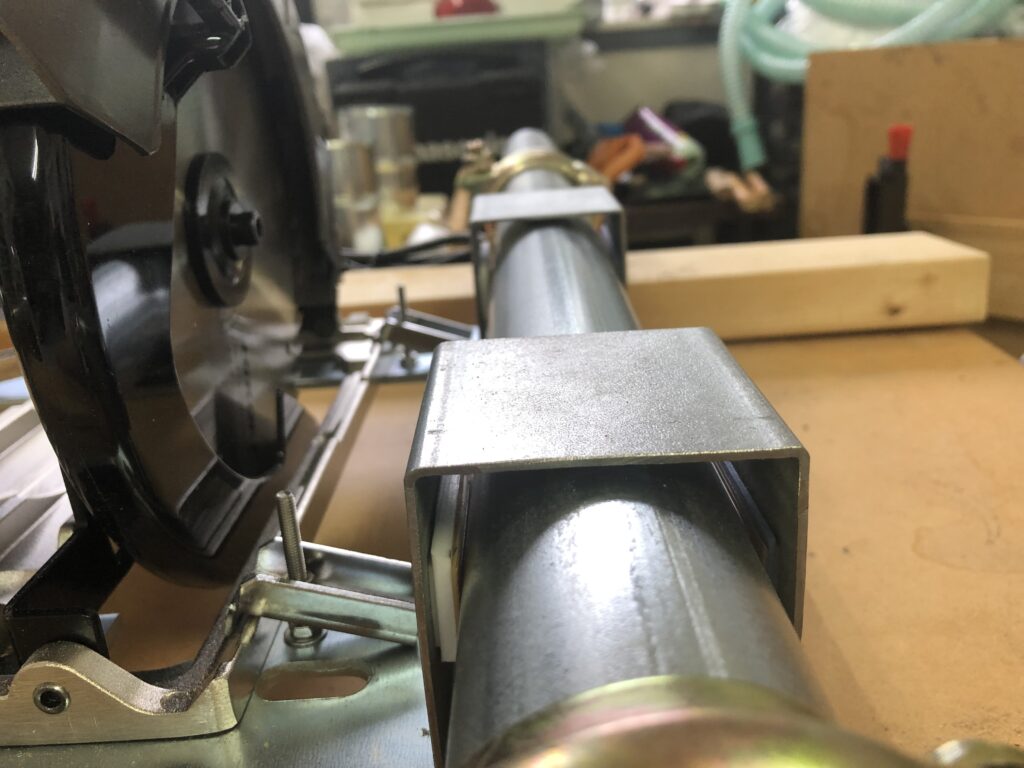

単管パイプの隣に売っていた角パイプを切断し、プレートとねじ止めしました。

角パイプと単管パイプの隙間は、スペーサーで調整。

パイプとの接点は摩擦抵抗の少ない、ポリエチレン製の「敷居すべり」を使いました。

なんとかいけそうなので、制作にかかります。

天井高2400の問題。

工作室の天井高は2400mmでした。

これでは1800mmの長さの板の切断には無理があります。

実は、点検口から天井裏を覗いてみたところ、十分な天井裏のスペースがありました。

また、天井は吊り天井でしたので、吊り金具の間で障害物のないところを探し。

天井に穴を開けました。

試しに3050mmの2×4材を立ててみましたが、十分入りそうです。

ということで、単管パイプは3mをそのまま使うことにしました。

構想を形にする。

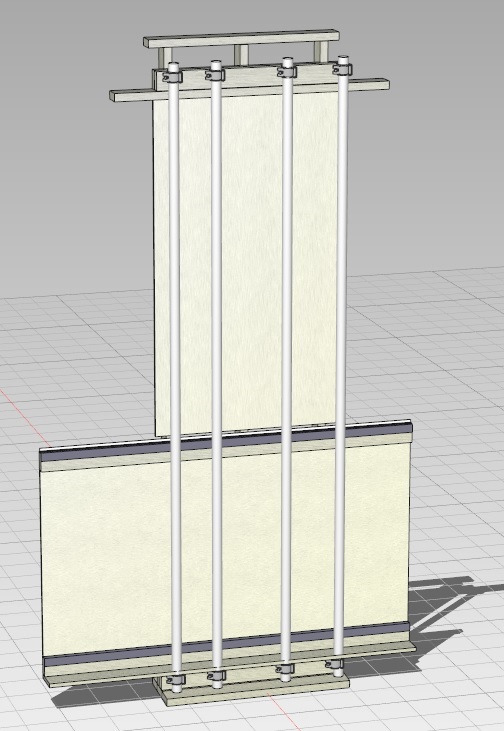

設計はいつもの「caDIY3D」さんを使わせていただきます。

とても使いやすく、なんと足場パイプの金具データーもありました。

ここで、形の設計だけでなく、実際に作業する工程も考え、現実的な構造を模索してゆきます。

そのため、今回は設計に1か月かかりました。

それでも設計通りには作らないのですが・・・。

枠、基礎の制作

材料を切り出したら。

枠を組んで。

1人で持ち上げれる程度に作成して、立ち上げました。

1820mm×910mmの合板を仮止めし、

台座を付けるために、下を切って止めなおします。

台座は2本の1820mmの2×4材で作成しました。

鬼目ナットを木枠にねじ込み、つまみ付きねじで台座を固定します。

上の台座は上下に遊びを持たせて、アンカーボルトで水平調節ができるようにしています。

この2本の台座は取り外しできるようにしています。

小物を切るときには、しゃがまなくていいように台座の方を上の段に付け替えるようにしています。

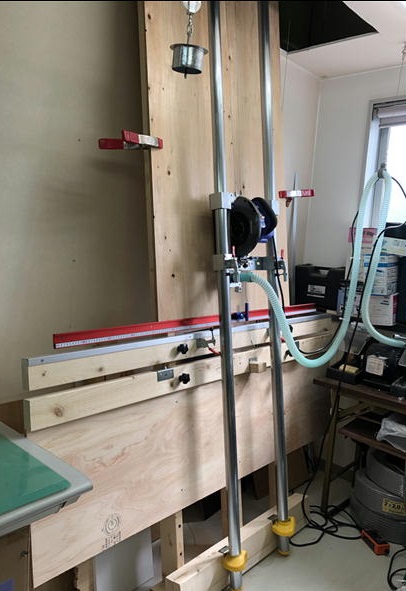

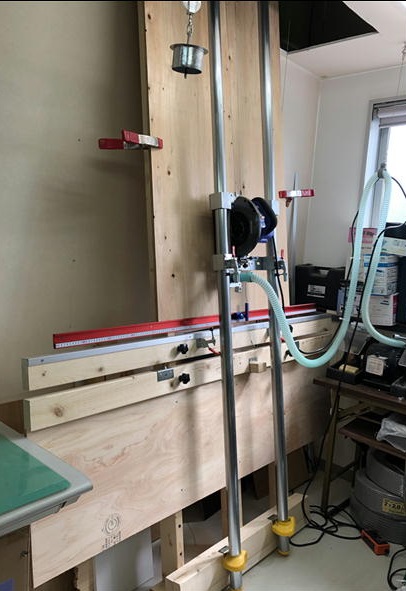

単管パイプを取り付けて、滑車を取り付けました。

右がつり合い用のおもりが下がり、左は丸ノコ操作のための滑車を下げています。

左のレバーを1m引くと丸ノコが2m上昇するように設置したのですが、実用では使っていません。

理由があるのですが、後でご説明します。

丸ノコの重さを相殺するための、おもりを作りました。

ダクトパイプの接続金具に石膏を流し込んでいます。

丸ノコのストッパーも取り付け。

滑りをよくするために、台座にアルミLアングルを付け固定用のストッパーも増設して。

とりあえず、形ができました。

粉塵の問題

試しに切ってみましたが、粉塵がすごいです。

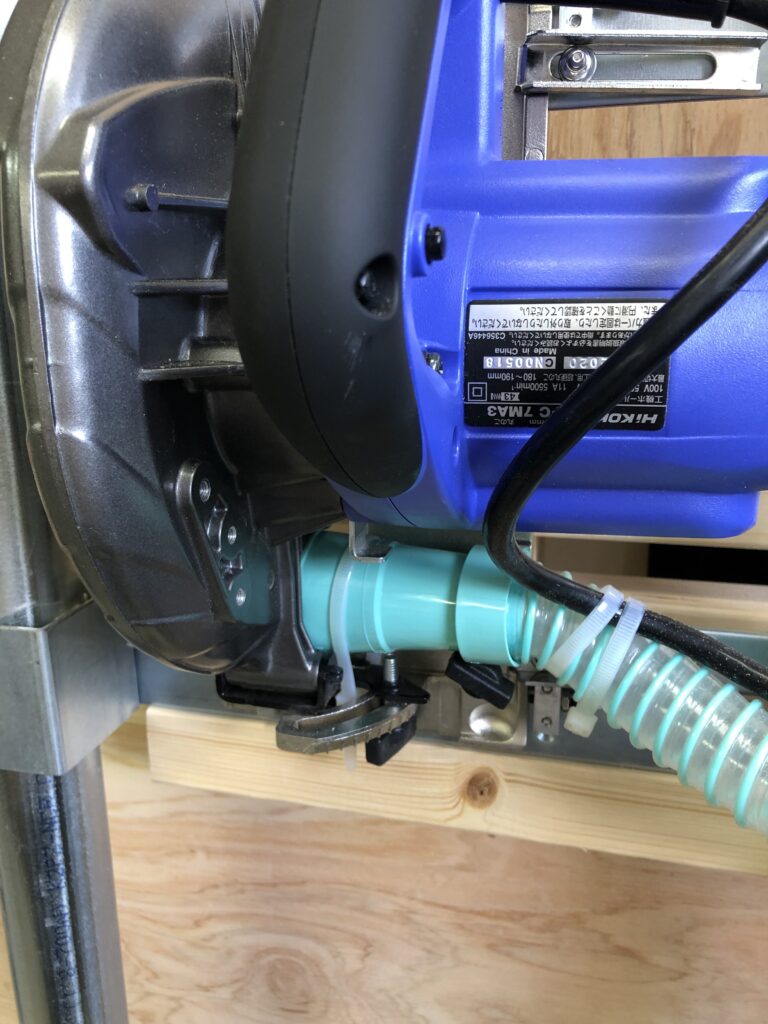

それもそのはず、通常は密着しているはずの丸ノコが、切断物と50mmほど離れていて、とても丸ノコ付属のバキューム構造では吸いきれません。

バキュームの位置をいろいろ工夫してみましたが、かなりの粉塵が舞います。

粉塵の原因を考えました。

切断物と丸ノコの間の空間が空きすぎているため、吸引の空気の流れができず、切削片が飛び散ってしまう。

切断物と丸ノコの間の空間を閉鎖するためには、どうすればいいのか?

ゴムの囲いやホバークラフトの原理で行けないか?、などと考えましたが、

「ほうき」で囲いを作ってみることにしました。

ホームセンターで見つけた、毛先の柔らかそうな「ほうき」です。

2本買って、柄を切り落とします。

ブラシの押さえ金具を作り、下側の囲いはアクリルの板バネですることに。

毛先を実寸で計りながら、カットし。

アクリルとアルミアングルで囲いを作りました。

バキューム口の部分は3Dプリンターで作成しています。

上側は空いています。

これで、切断物と丸ノコの間の空間は閉鎖され、上から下に吸引の空気の流れができます。

実は、カット後に丸ノコを上げる際、下側のアクリルの板バネが台座に引っ掛かってしまい、めくれてしまいます。

そのため、板バネにワイヤーを付けて、丸ノコを引き上げる際に台座に引っ掛からないよう、板バネを持ち上げるようにしました。

この装置を付けたために、切断できる板の厚みが少なくなりましたが、粉塵対策としての効果は絶大でした。

それでも、多少は床に切りくずは落ちて溜まります。

しかしながら、室内での切断作業としても十分に、実用できるようになりました。

目盛りとストッパーの増設

190mmの丸ノコ本体以外は、結構安価に作成できたのですが。

いろいろと、欲を出して機能を追加しました。

目盛りが貼れる、マイタートラックという、ストッパー用のレールを増設。

ストッパーは逆向きに使っていますが、あると便利です。

とても勉強になっている、「JSK-koubou」さんのサイトからご教授いただき、レーザーマーカーも作りました。

最初はクランプで止めていましたが、不便なので。

丸ノコのストッパーを作りました。

後付けですが、なんとか丸ノコを外さずにそのまま付けることができました。

垂れているワイヤーが先述の防塵板バネを引き上げる紐です。

各部位で微調整が必要になり、丸ノコの位置を微調整する金具を、アルミの角棒で作ったり。

単管パイプの位置を微調整したりしながら。

水平に対する切断面の直角や、丸ノコの刃面の垂直などを出してゆきました。

このパネルソーは、ほぼすべてが、ねじ止め加工なので、振動によるゆるみや変形に気を付けねばなりません。

2021年8月

あとがき

構想から3か月。

そのうち設計が1か月でしたが、制作しながらも右往左往しながらとりあえず完成です。

パネルソーは手を放しても重力で勝手に切ってくれるらしいのですが、

集塵用のブラシを付けたため手で介助しないと、最後が下りません。

そのため、今のところ手持ちで操作せねばならなくなりました。

操作用にと左側にわざわざレバーを付けたのですが、使わないので外しました。

また、設計では板材を抑えるための固定用に、もう2本単管パイプを付ける予定でしたが、下の固定用ストッパーと大きなクリップで事足りるのと、クリップやストッパーが届かないような小さな板材は、手で押さえていても軽く切れるため、作りませんでした。

後日、必要になれば、いろいろ増設してゆくことになると思います。

実際にパネルソーを使ってみて、

長物がまっすぐ、正確に切れる事、

同じ寸法の板を切るとき、とても作業が早くできる事。

とても便利になりました。

今後、いろいろな工作に重宝すると思います。

コメント