構想2年、1m×1mの試験リンクから3m×3mのスケートリンクを作るまでの過程です。

構造は本物のスケート場と同じ原理で作りました。

2年分の作業を時系列に沿って書き上げたブログです。

そのため、量的にかなり長くなっています。

スマホをはじく指、マウスのホイールを回す指が疲れると思いますが、興味がある方はご覧になってください。

スケートリンクを作ってみたいと思う動機。

50の手習いで、小学生の頃かじったフィギュアスケートに40年ぶりに、はまってしまいました。

しかし、熊本では通年リンクもなく、練習環境がありません。

せめて、片側サークルでも描けるリンクがあれば・・・。

「サークル」とは、昔のフィギュアスケートの規定で、氷の上に身長の3倍の直径の円を2つ、ないし3つ描く競技があり、コンパルソリーと呼ばれていました。

昔は「コンパルソリー」と、皆さんご存じの「フリー」の合計でフィギュアスケートの競技は競われていました。

片側サークルの大きさは、身長150cmでも、150×3=450cm つまり、最低でも5m×5mの大きさのリンクがいることになります。

スケート場の標準の大きさは、60m×30mです。

サブリンクでも、約30m×15m

とても趣味で作る規模ではありません。

でも、DIY好きなものとしては、

冷蔵庫の中以外で、氷を作ってみたい!

できればスケート靴を履いて、立てるリンクに挑戦したい!

では、1m×1mのリンクをつくってみよう!

というのが、最初の動機です。

2017年 11月

1m×1mリンクに挑戦。

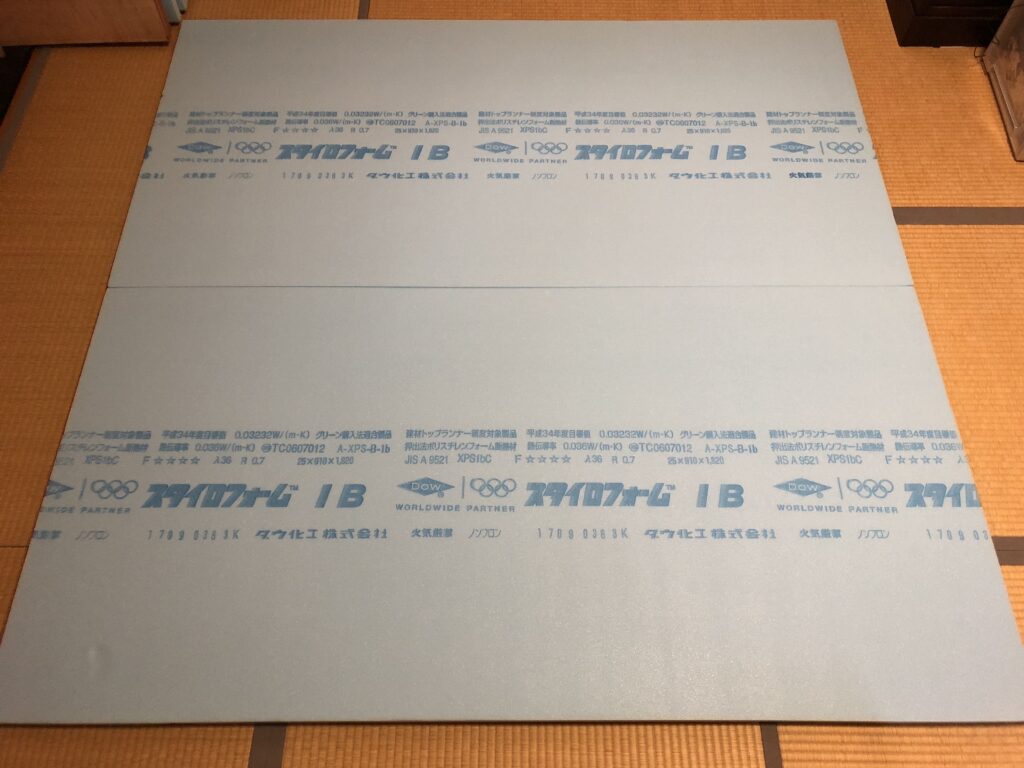

とりあえず、25mm厚の断熱材を1m×1mで畳の上に。

コンパネを敷き、木枠を作る。

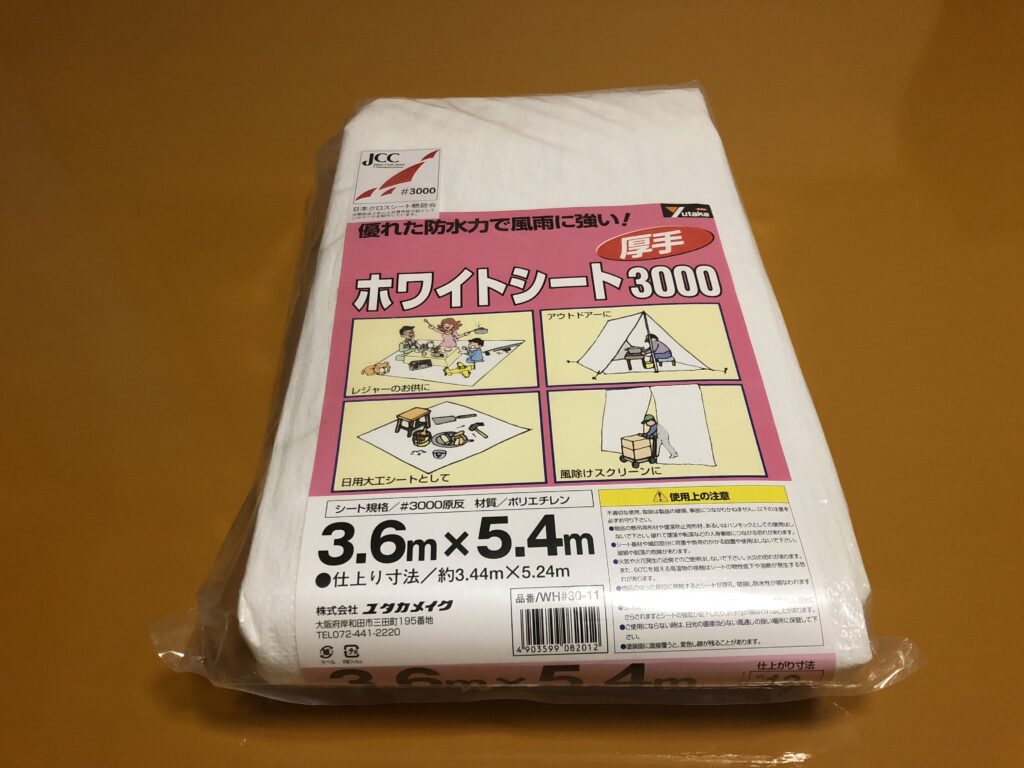

防水シートを敷きます。

6mmのABSパイプで冷却水の通路を作りました。

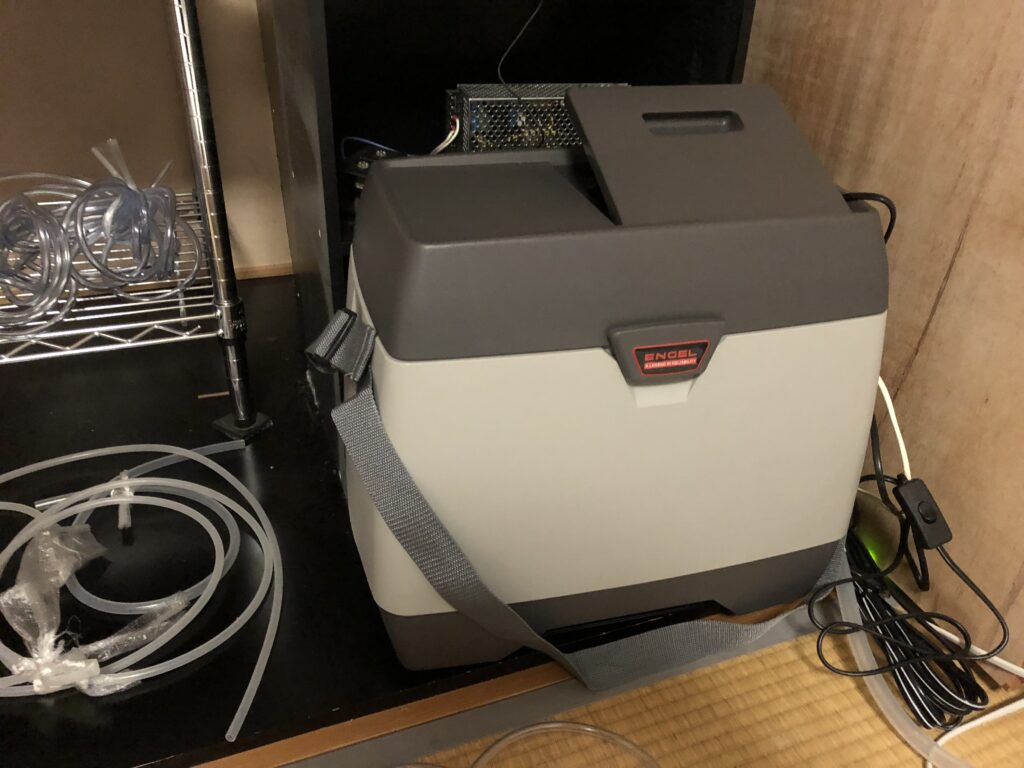

冷凍機はレジャー用の冷凍BOXを購入。

循環する不凍液を冷凍BOXで少しづつ冷やして、1m×1mの氷ができないかと試してみましたが。

全然、できませんでした。

室温より、少し冷えた水にはなるのですが、凝固熱を奪うどころか10C°以下に下げることすらできず。

ABSパイプの継ぎ目から少しづつ漏洩が始まり、大失敗になりました。

2018年 4月

3m×3mリンクに挑戦。(1回戦目)

1m×1mの失敗から半年が経ちました。

その間に、いろいろネットで資料を集め、スケート場の構造や冷凍の勉強をしました。

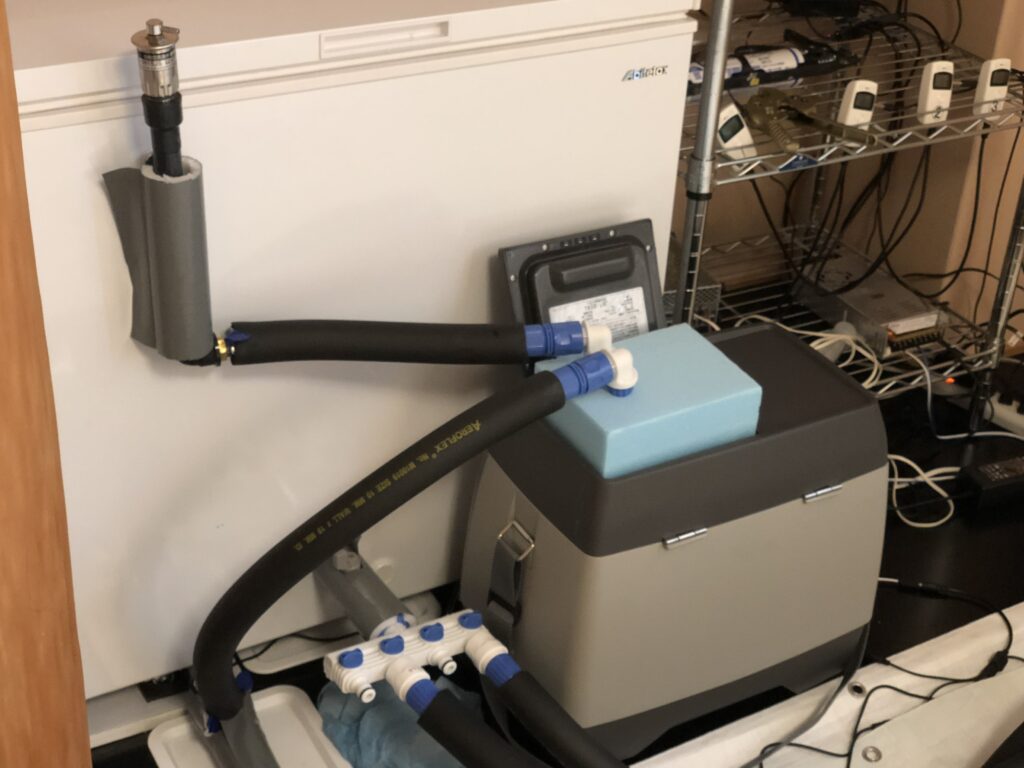

スケート場の設備では、チラーと呼ばれていますが、冷凍機で冷やした不凍液を貯めておくタンクとして、家庭用冷凍庫102Lサイズを購入。

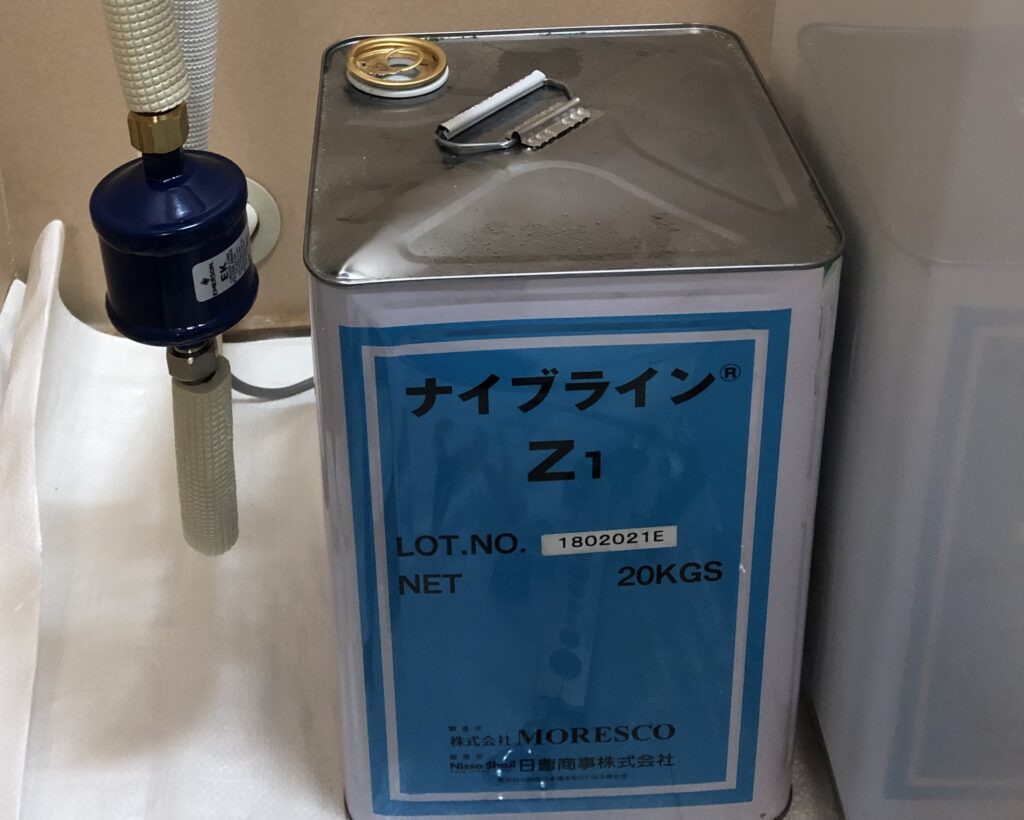

不凍液とは、「ブライン」と呼ばれ、氷点下でも凍らない液のことです。

最初は自動車のラジエーターに使うクーラント液を買っていましたが、チラーの容量拡大にともない、本物のスケート場でも使用しているブライン液を購入。

結構高価でしたので最初は40Lで様子をみましたが、最終的には80L購入しました。

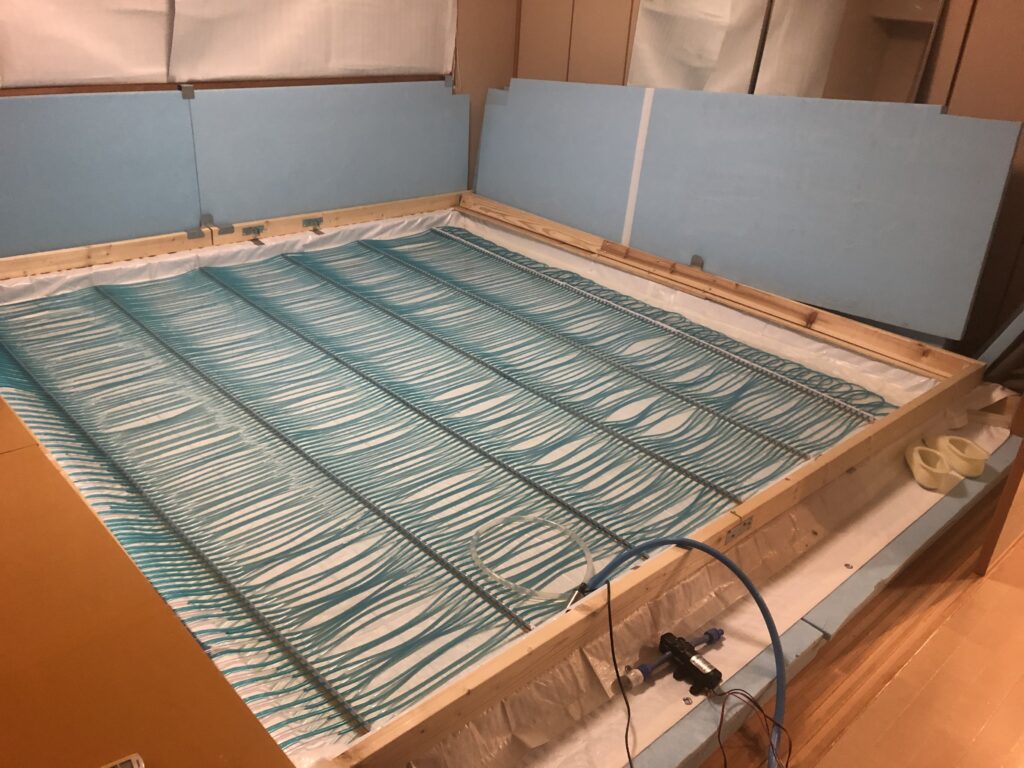

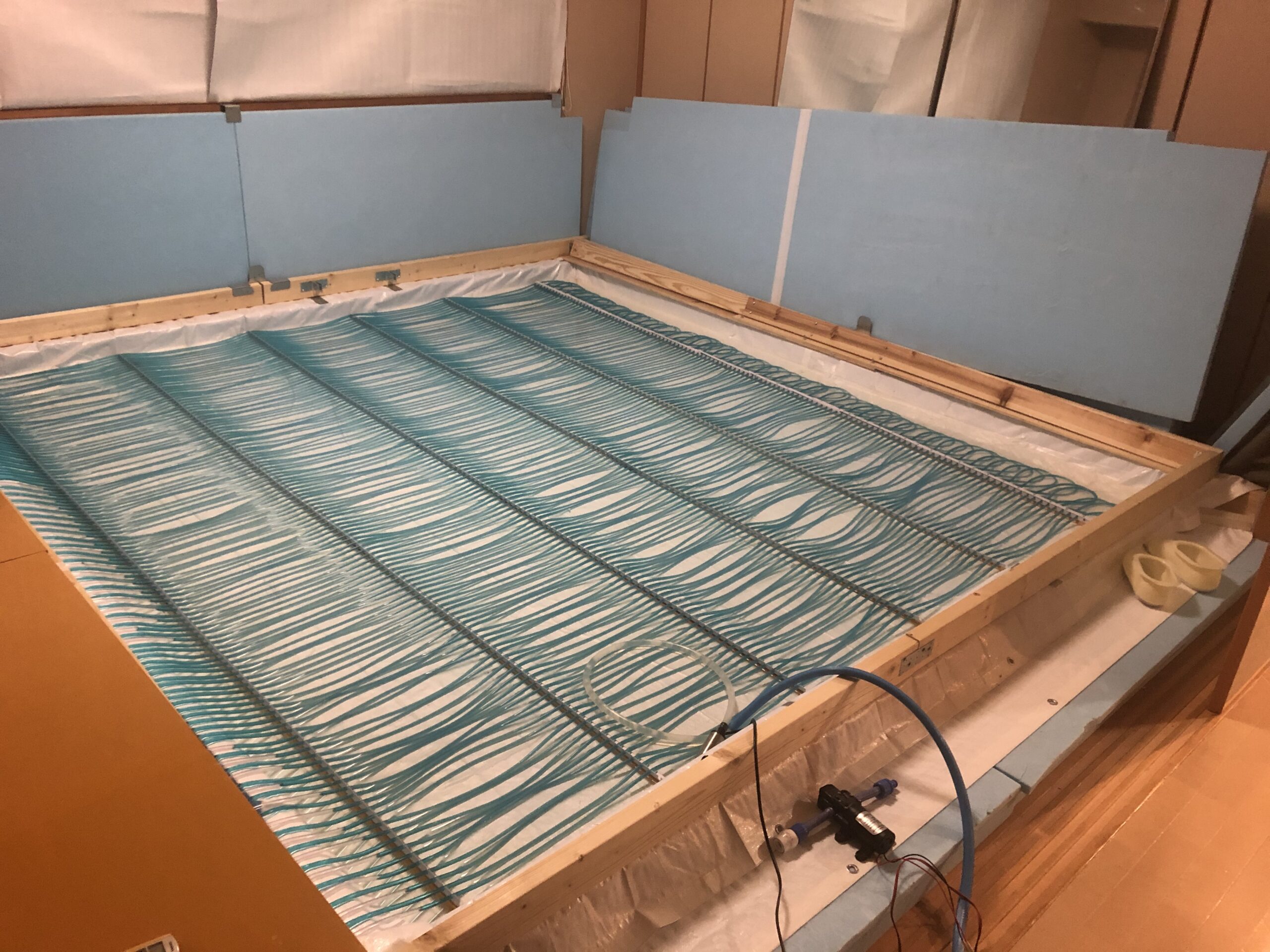

リンクも思い切って、3m×3mに拡張。

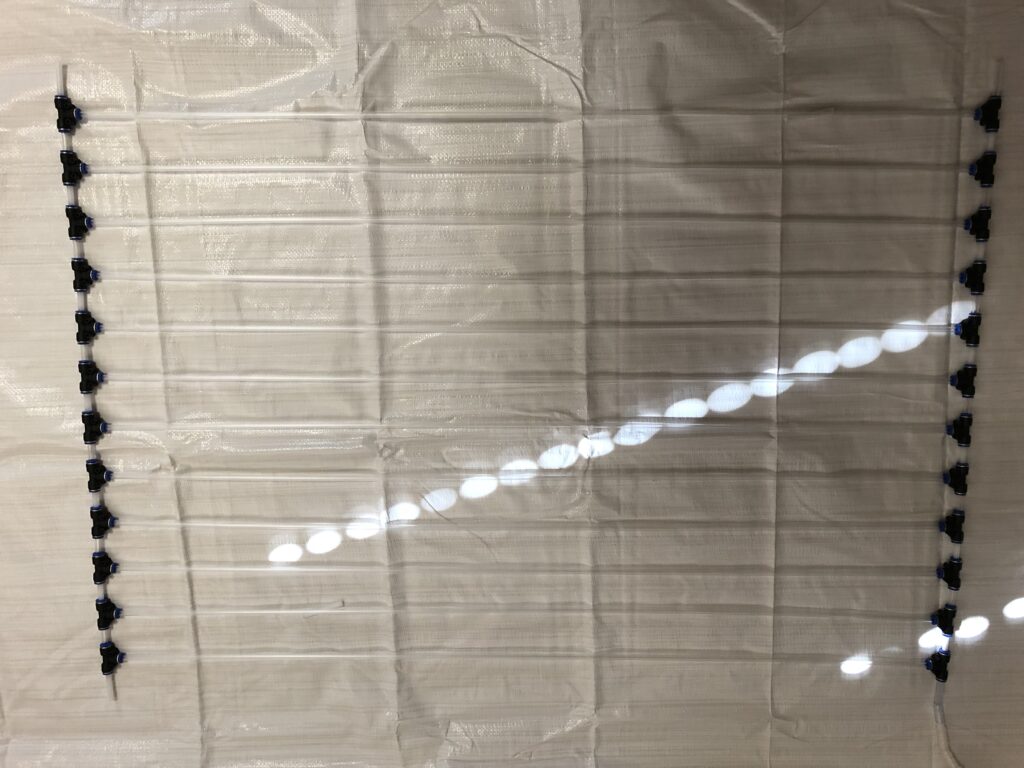

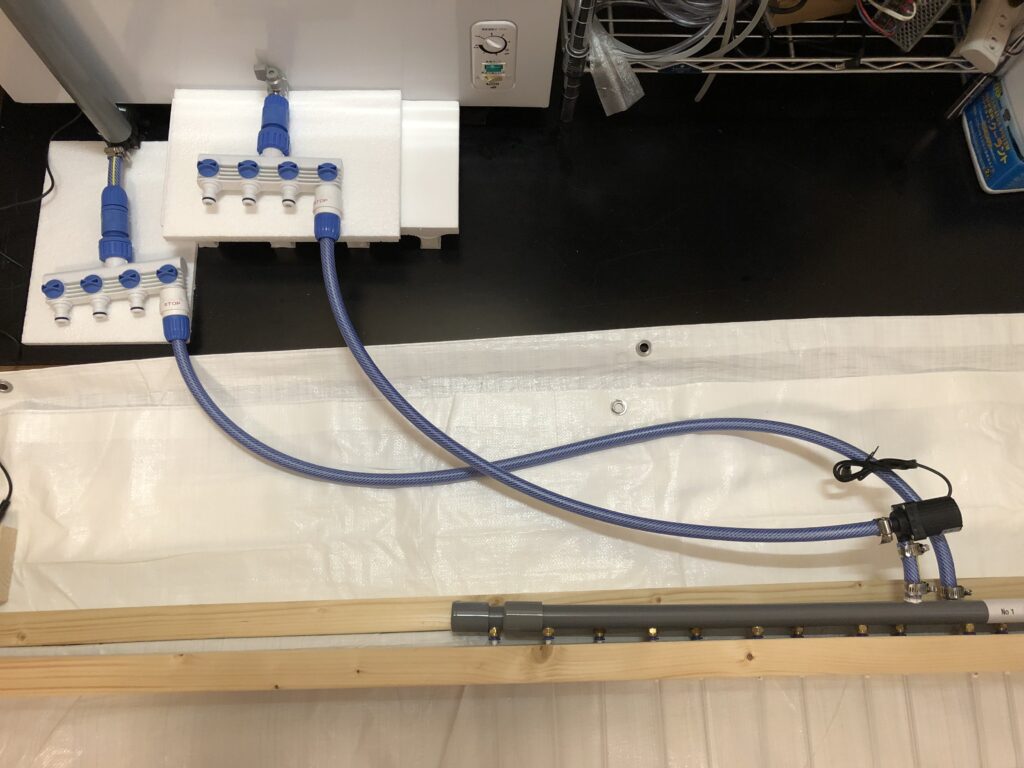

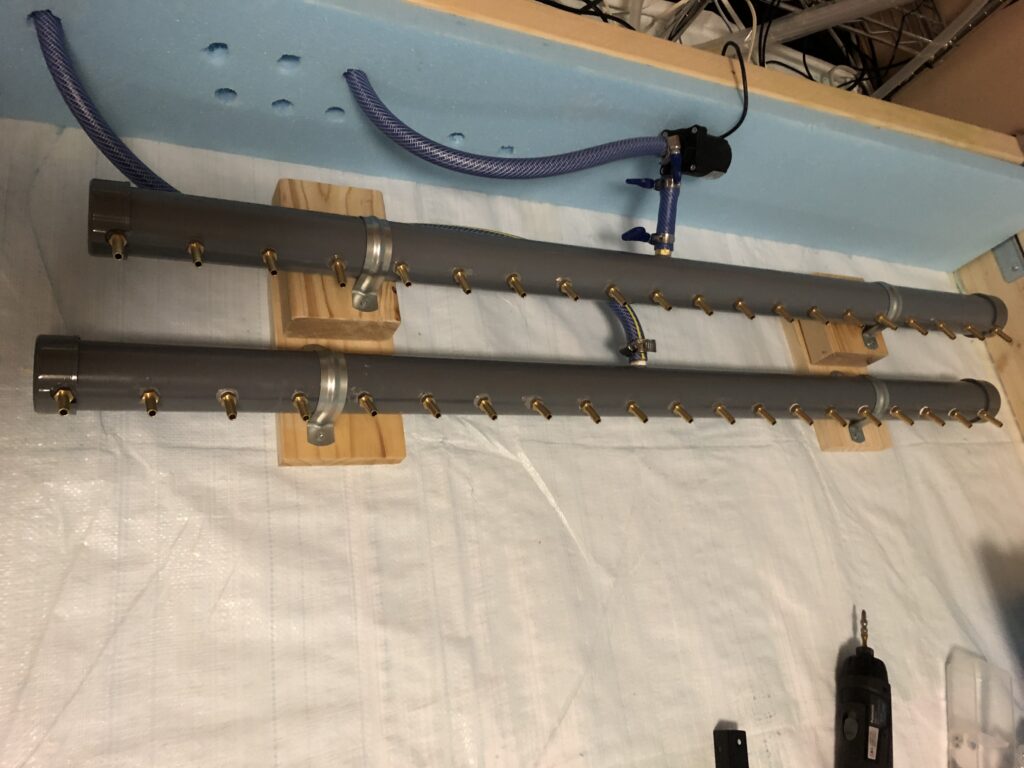

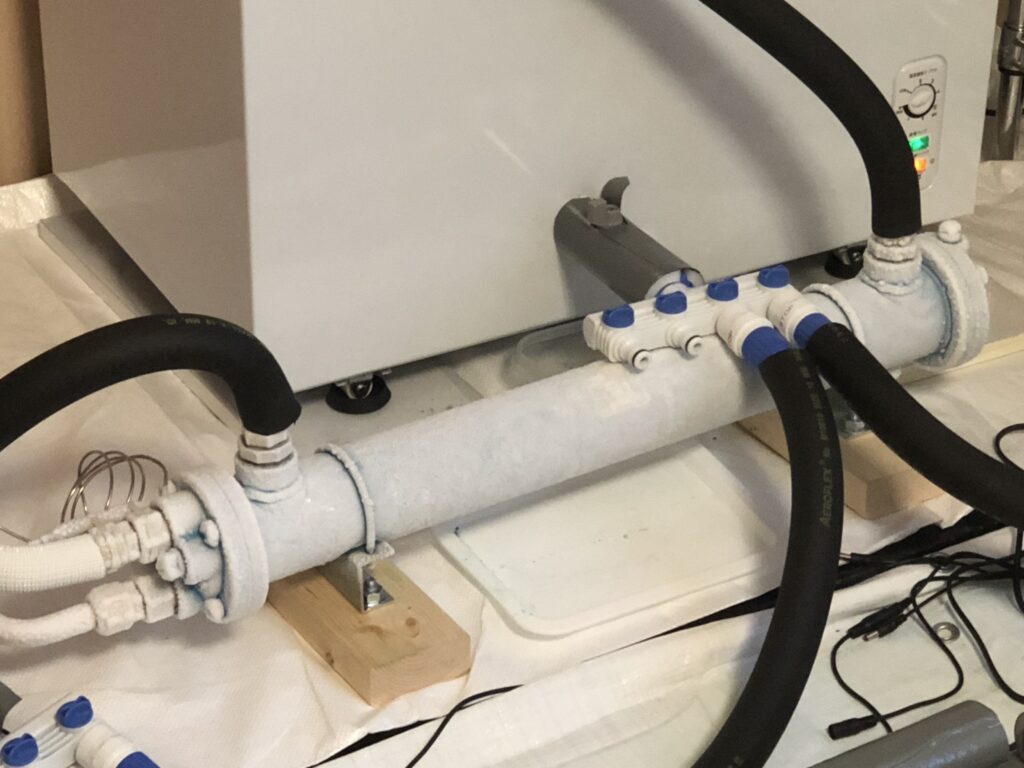

分岐管をVP20塩ビパイプで加工作成。

12cm間隔で冷却パイプを設置。

外径6mmのABSパイプをジョイントで接続してゆきます。

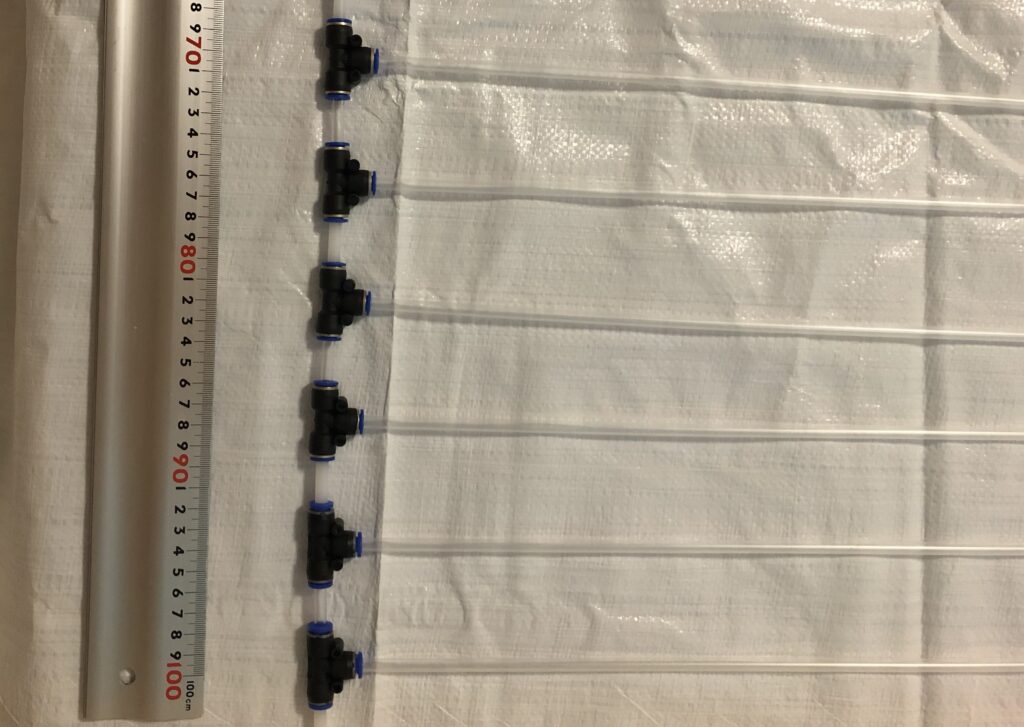

送りと戻りで6cm間隔でジョイントします。

一つ置きに6mmスチレン棒をジョイントの固定として挟み込んでいます。

上から冷却水を送って、下に戻す配管です。

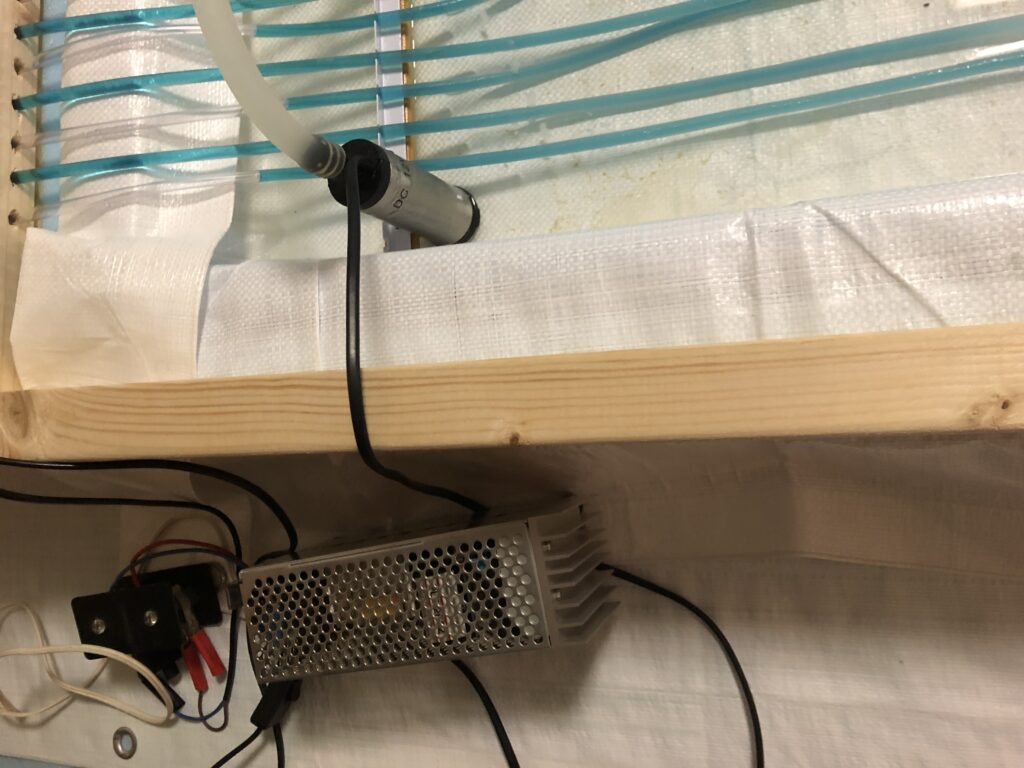

冷凍庫で冷やされた冷却液を、ポンプで加圧し、分岐配管に流します。

戻ってきた冷却液はポンプで押し上げて冷凍庫内へと返還します。

写真では空気抜き用のバルブを設置していますが、意味がないことに気づき、後日撤去しました。

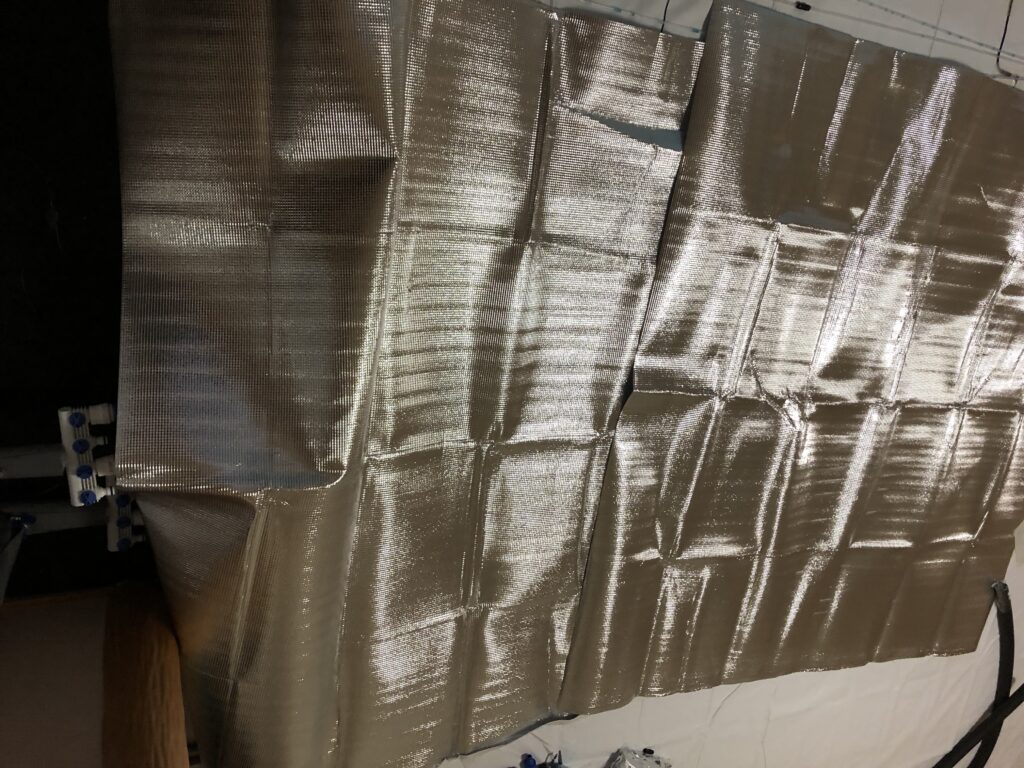

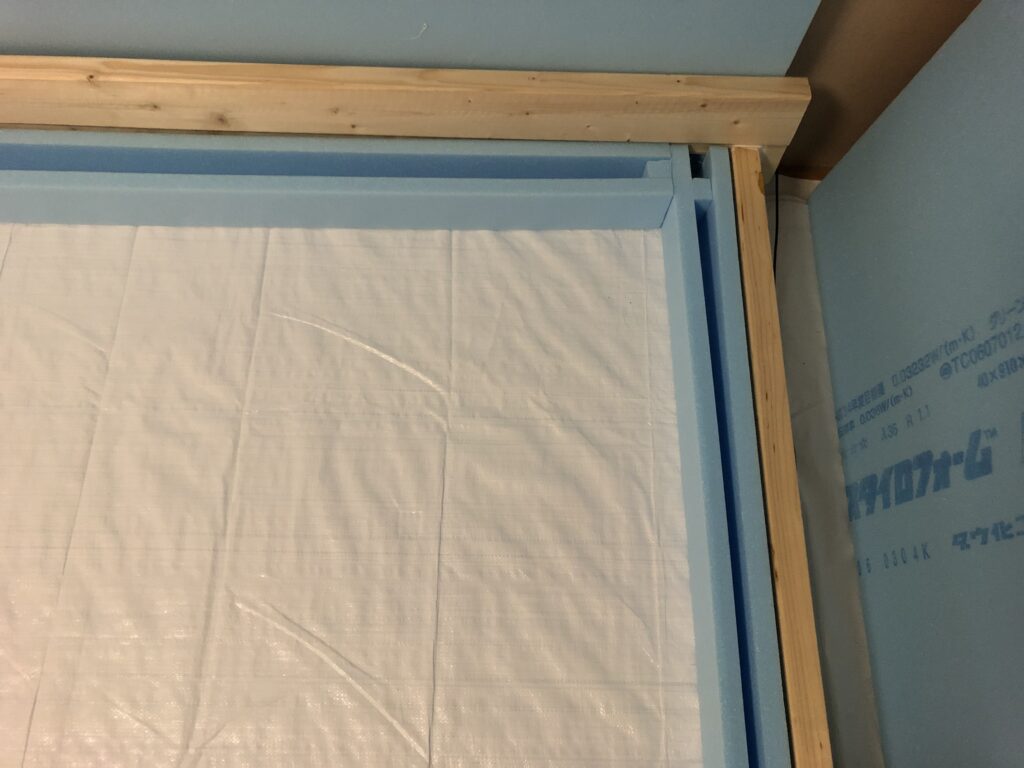

窓は熱遮断のため、ハーフミラーの断熱フイルムを貼りました。

一番外気熱が来ると思われる、外壁側には断熱材を取り付けました。

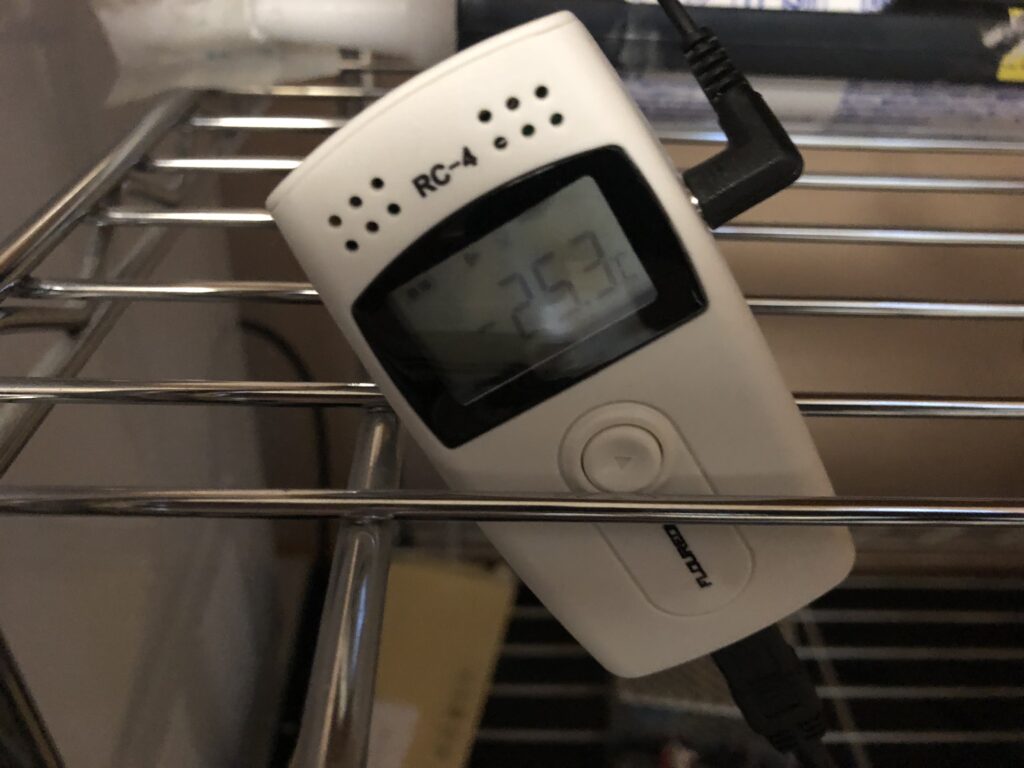

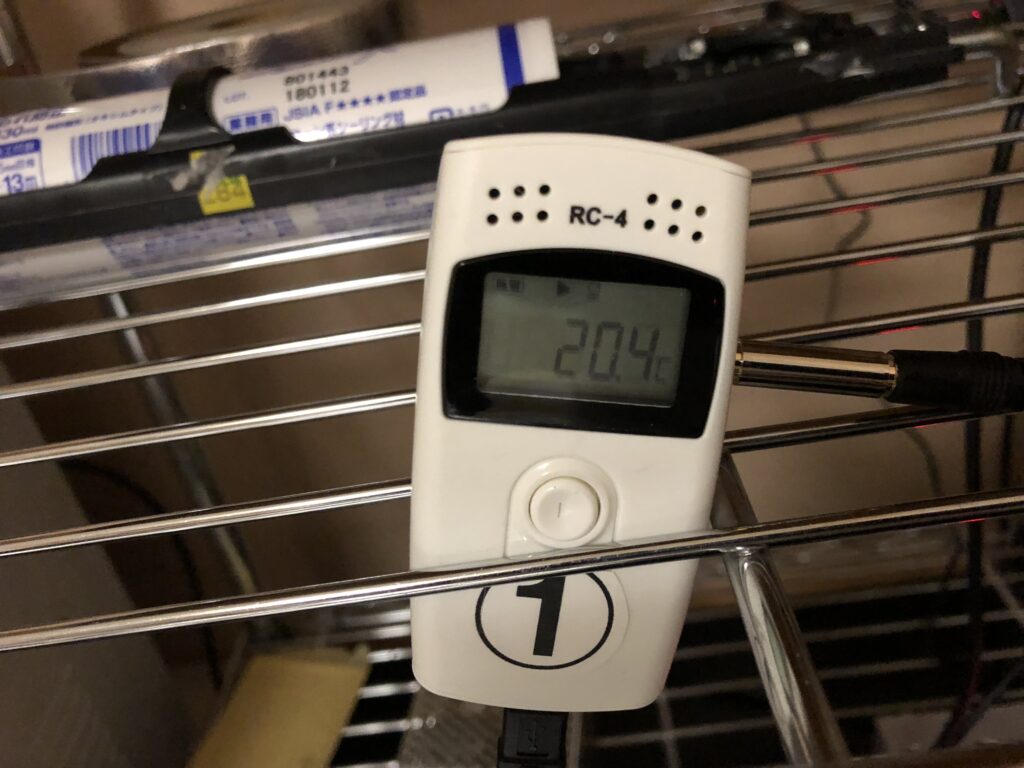

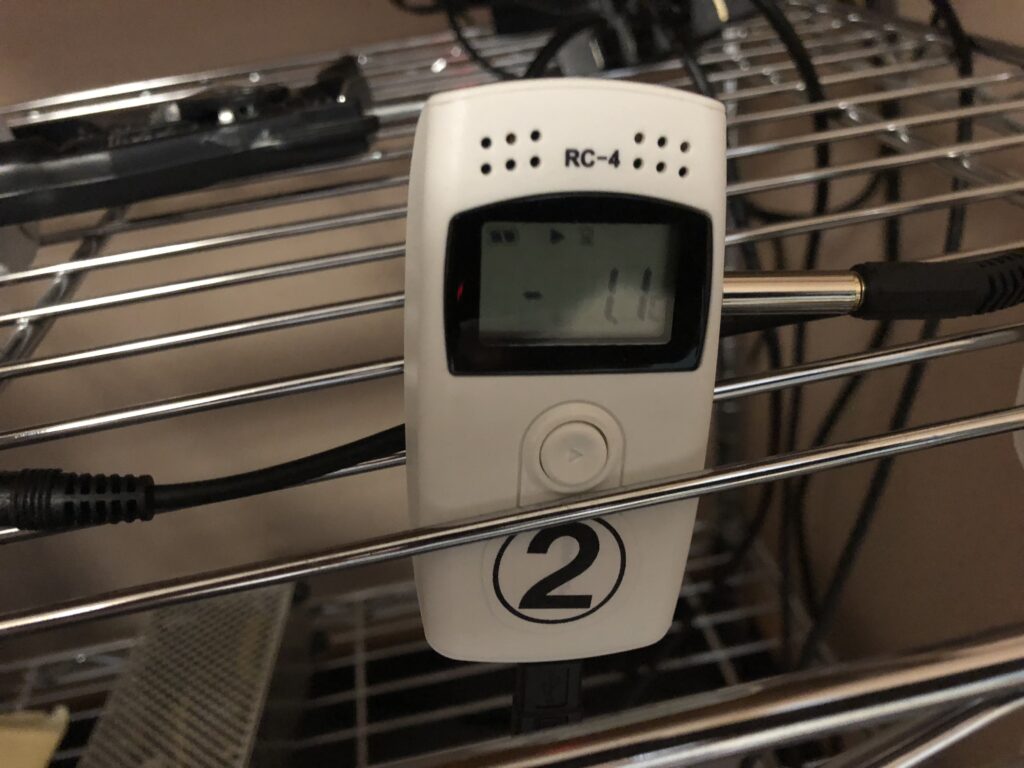

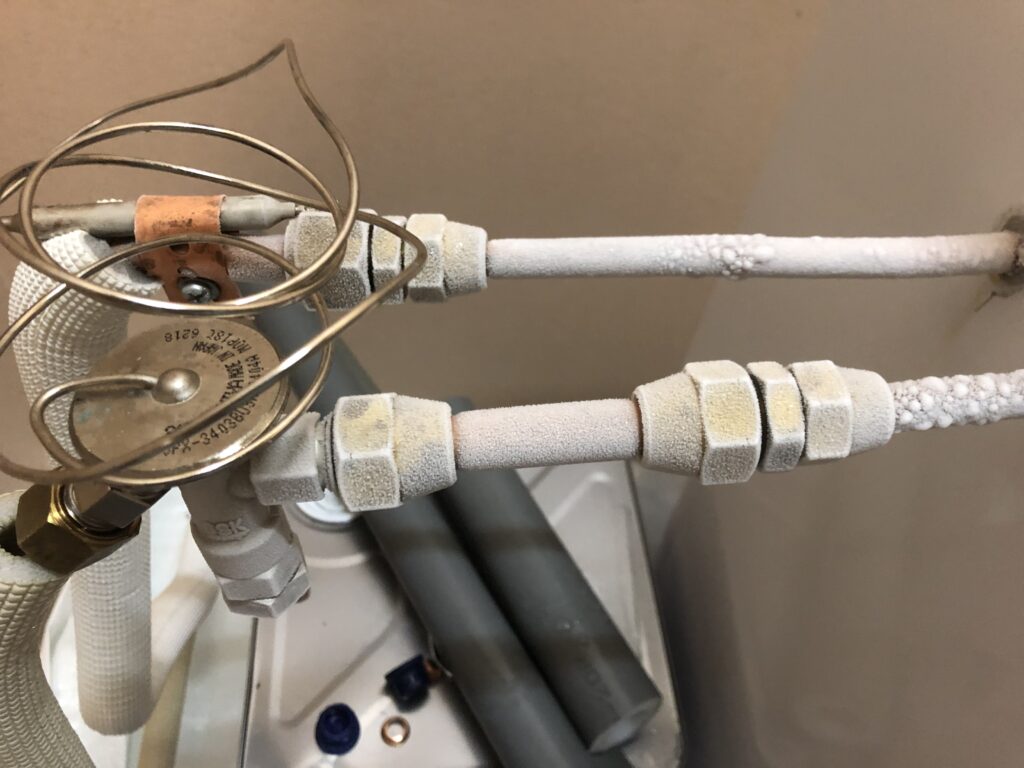

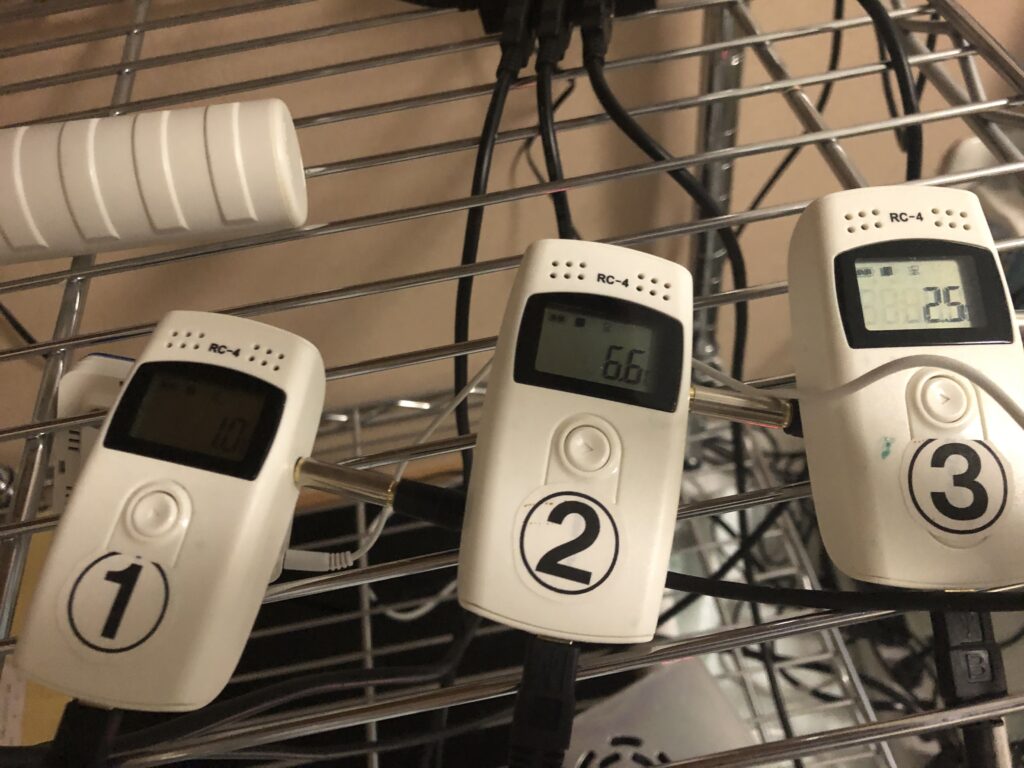

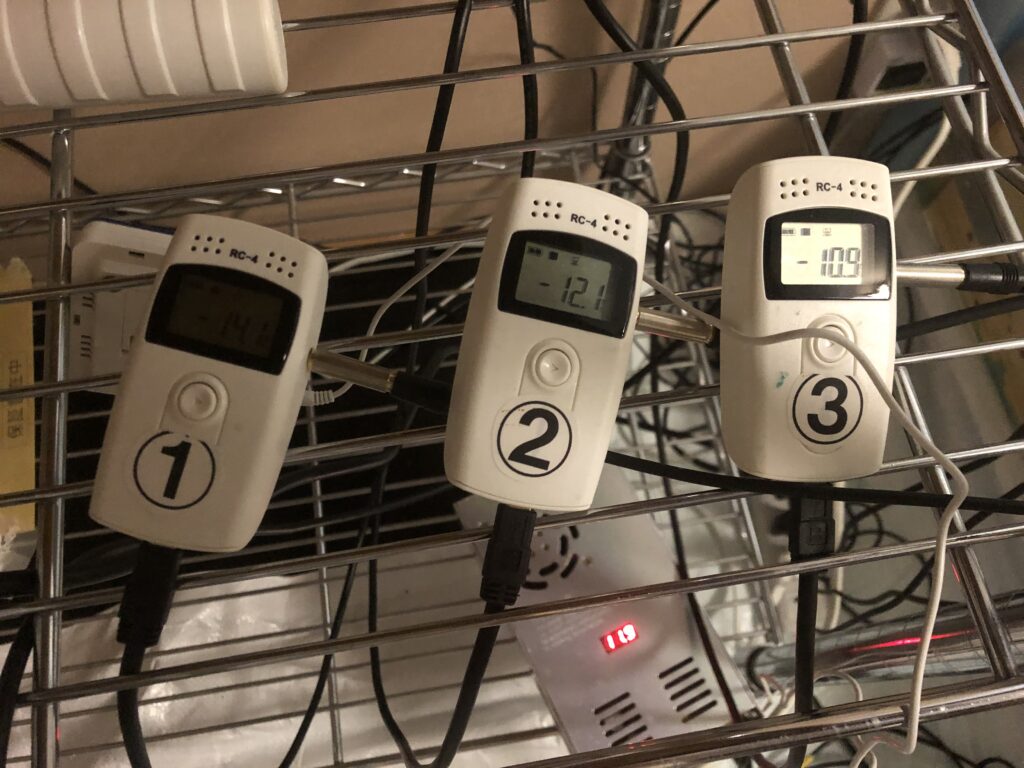

リンク端、中央など、3か所に温度センサーを設置。

漏洩チェック。

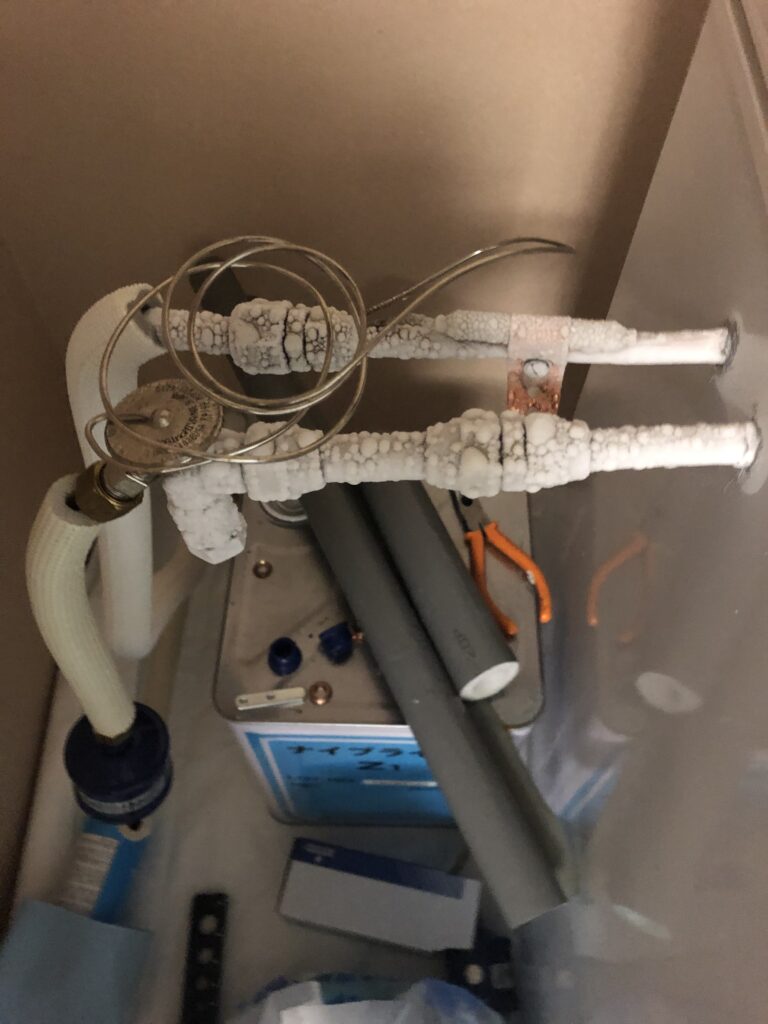

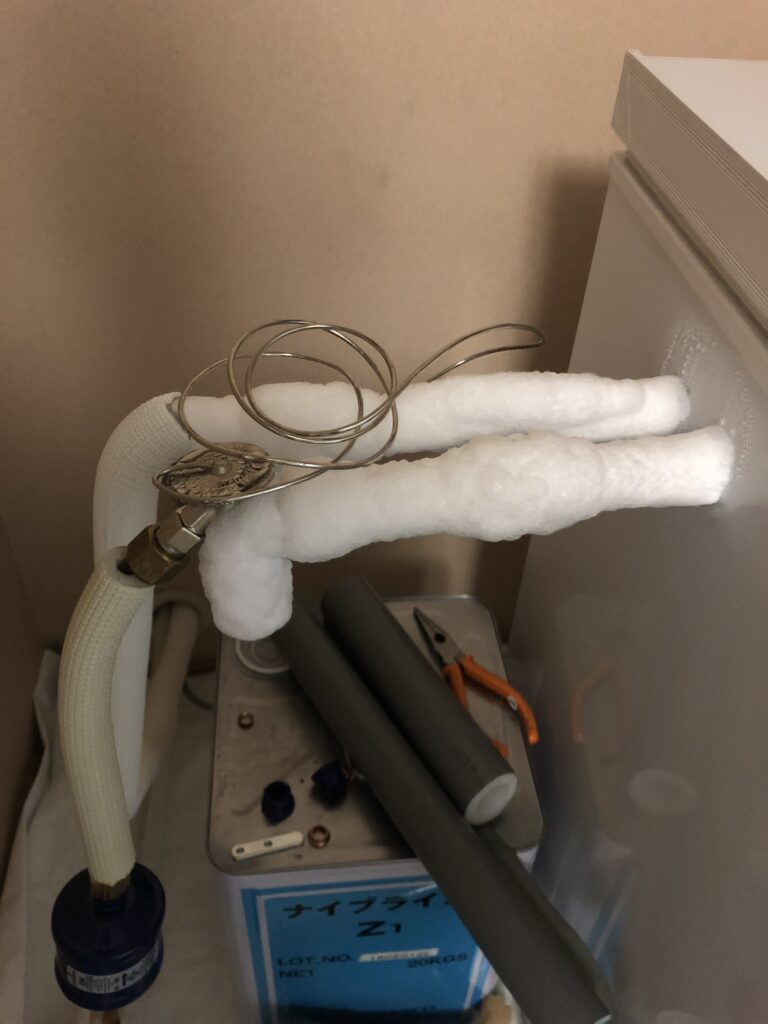

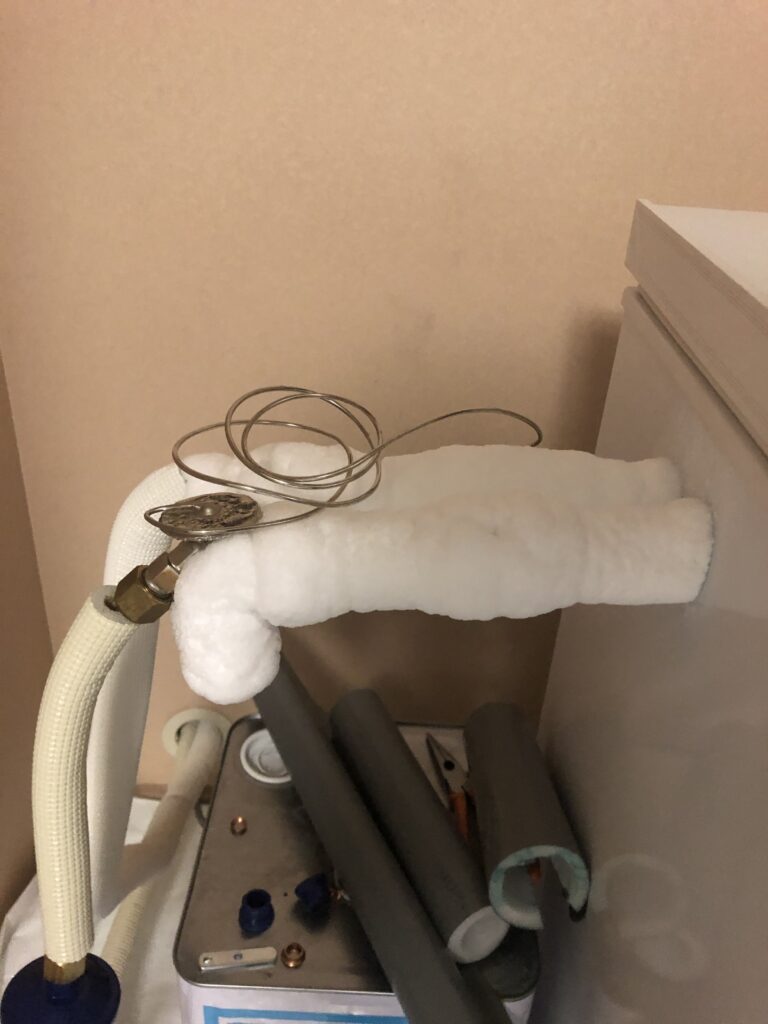

配管パイプ、ホース、ポンプをできるだけ断熱。

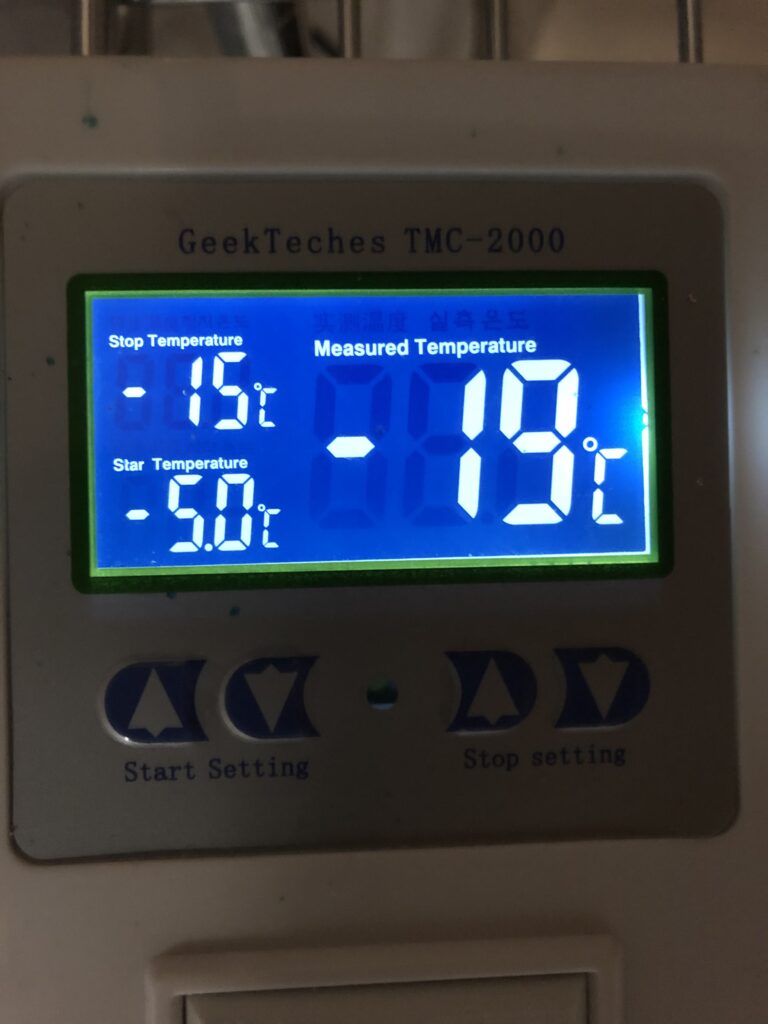

冷凍庫タンク内は-25.3°Cまで冷却できています。

試しに配管に流してみます。

いい感じに霜がついてます。

間もなく、冷却液漏れが・・・。

今後、ずっと漏洩との闘いが始まります。

この時、リンク中央、1番温度計は室温に近い20.4°C。

配管を敷いている場所の2番温度計は-1.1°C。

当たり前ですが、冷却効果はできているみたいです。

アルミシートで断熱してみましたが、冷凍庫のみの力量では、3m×1mの面積の配管ですら、常に冷やし続けることはできない模様です。

前回1m×1mのリンクで使用した、レジャー用冷凍BOXをブースターとして、戻り冷却液の1次冷却に使ってみます。

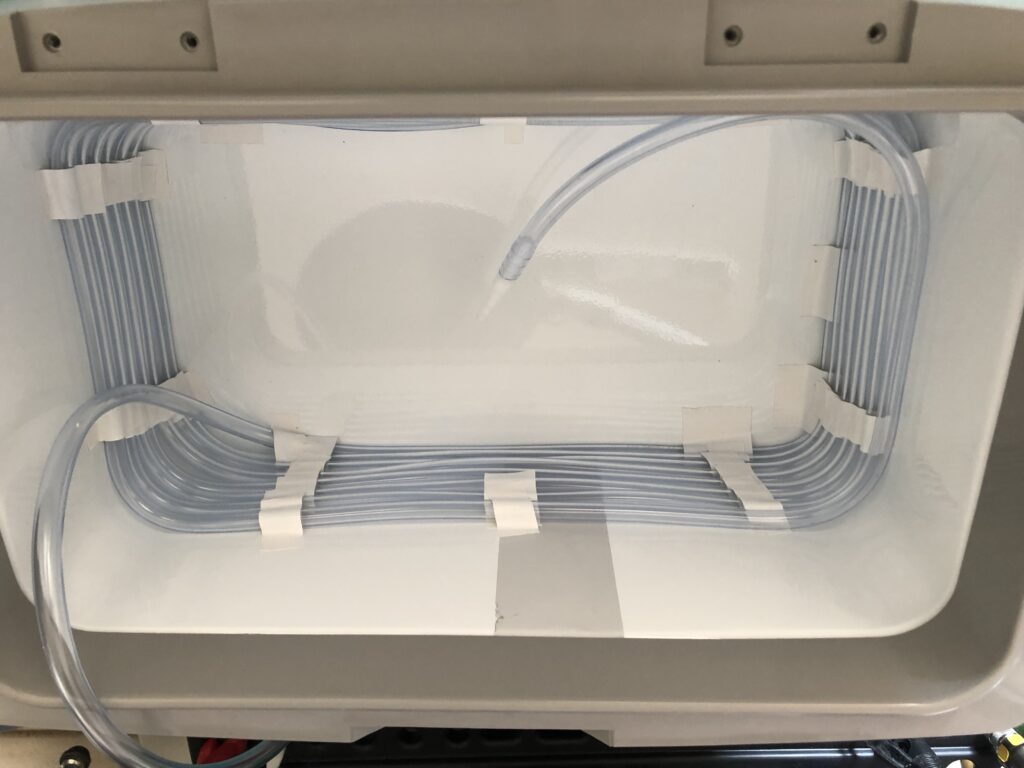

寒冷用の内径6mmビニルホースを敷き詰め中央の空間は断熱材で埋めました。

断熱すれば、少しづつでも熱量をうばって冷えてゆくと考えていましたが。

タンクから出た冷却水がタンクに戻ってきたときの熱量の増加分を、冷凍庫の冷却の力では到底補えないので、少しづつ温度が上がり、とても氷をつくるほどの冷却水を常時まわすことができない様でした。

つまり

根本的に、冷却力量が足りない。

断熱が全然甘い。

大きな壁にぶち当たり、1/3しか作っていない配管をそのままで、数か月作業がとん挫します。

「もう、本格的な冷凍機を買うしかない。・・・」

この日から、スーパーに買い物に行くときも、冷凍コーナーの陳列ケースを見て。

「この中に冷凍機が入っているんだなー。 -7°Cだって、いいなー。」

と、いつものお買い物でも、妙にテンションが上がる自分に苦笑いしながら。

ネットで情報を集め、冷凍機の勉強をするため、冷凍3種の教本を購入。

今回の規模では、必要な免許ではないのですが、猛勉強したので、ついでに冷凍3種の免許もとりました。

ちなみにこちらは第二種電気工事士の免許です。

家庭内の電気工事にはコンセント1つ設置するにも必要な資格です。

私は、46歳で所得しました。

もともと好きな分野でしたが、この時も猛勉強した記憶があります。

試験場は若い子ばかりで少し恥ずかしかったですが。

DIY大好きおじさんにとっては、とても役に立っています。

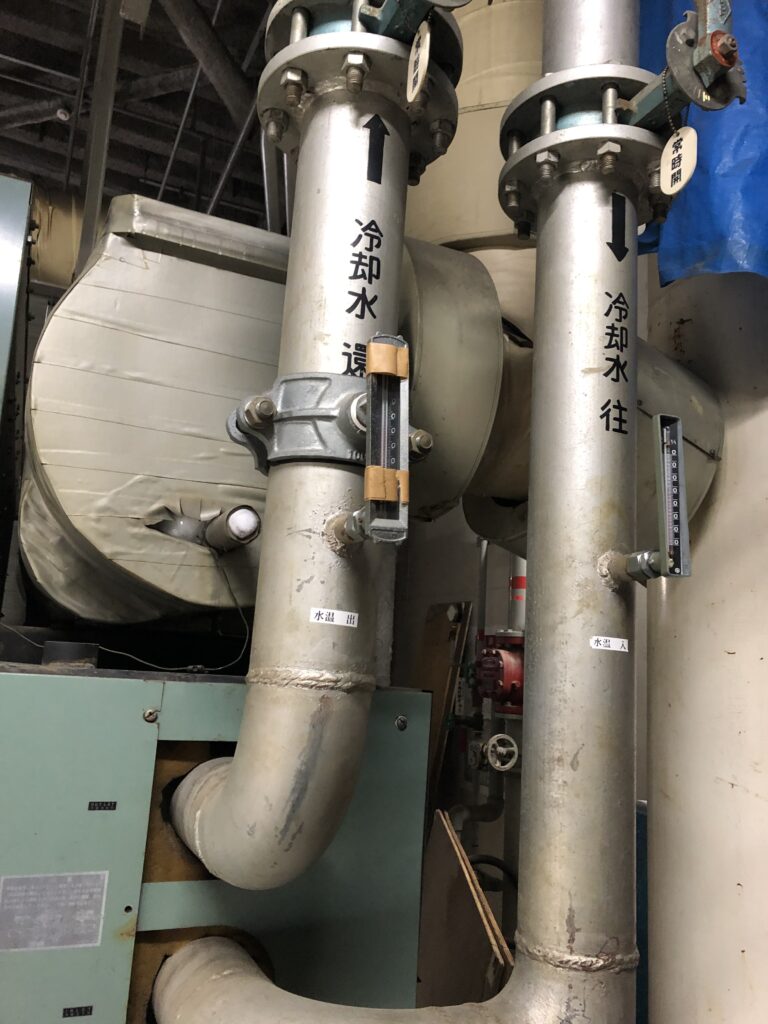

本物のスケート場見学

スケート場の管理の方に、これまでのいきさつと資料を見せて、ご理解をいただき、特別に機械室を見学させていただくことになりました。ありがとうございます。

今はなき、サンリー菊陽アスパスケートリンク。

下段にコンプレッサーが2基あり、その上の熱交換器で戻りブラインの熱量を奪って(要するに冷やして)、上段のチラーに送っているものと推測されます。(間違っていたらごめんなさい。)

2基のコンプレッサーのフロンガスの送りと戻りの圧力計と思われます。

コンプレッサーで高圧にされた液体状のフロンが減圧することにより気化し、その際に気化熱として周りの熱を奪って冷却する仕組みです。

このメーターの値は大事だと思われます。

ブラインが通る配管です。温度計がついています。

温度計の出幅は断熱材を巻くためのふかしでしょうか、断熱材を巻いていないということは、現在は使用していない配管なのかもしれません。

メインのブラインタンク。

2基のポンプで送り出しています。

圧力計が見えます。配管の倍以上ではないかと思われる断熱材が巻いてあります。

コンプレッサーとポンプが2基あるのは、万一のバックアップなのでしょうか?

常時、2基とも動かしているかは、質問し忘れました。

1基だと、不都合が出たときに営業できなくなりますしね。

まだ知識不足で聞けなかったことが多々あり、今となっては残念なことをしたと思います。

実物のスケート場の機械を見せていただき、勉強になったというよりも、感動してしまいました。

つまづいていた、私のモチベーションを上げていただいたことが、今回の一番大きな収穫でした。

その後、今シーズンいっぱいでこのスケートリンクが閉鎖することを聞き、ショックを受けるのでした。

サンリー菊陽アスパスケートリンク 長い間ありがとうございました。

涙の閉鎖後、しばらく放心状態でしたが、「解体作業の見学もしていいですよ。」とのご厚意をいただきました。

お忙しい作業中に申し訳ありませんでしたが、勉強に行かせていただきました。

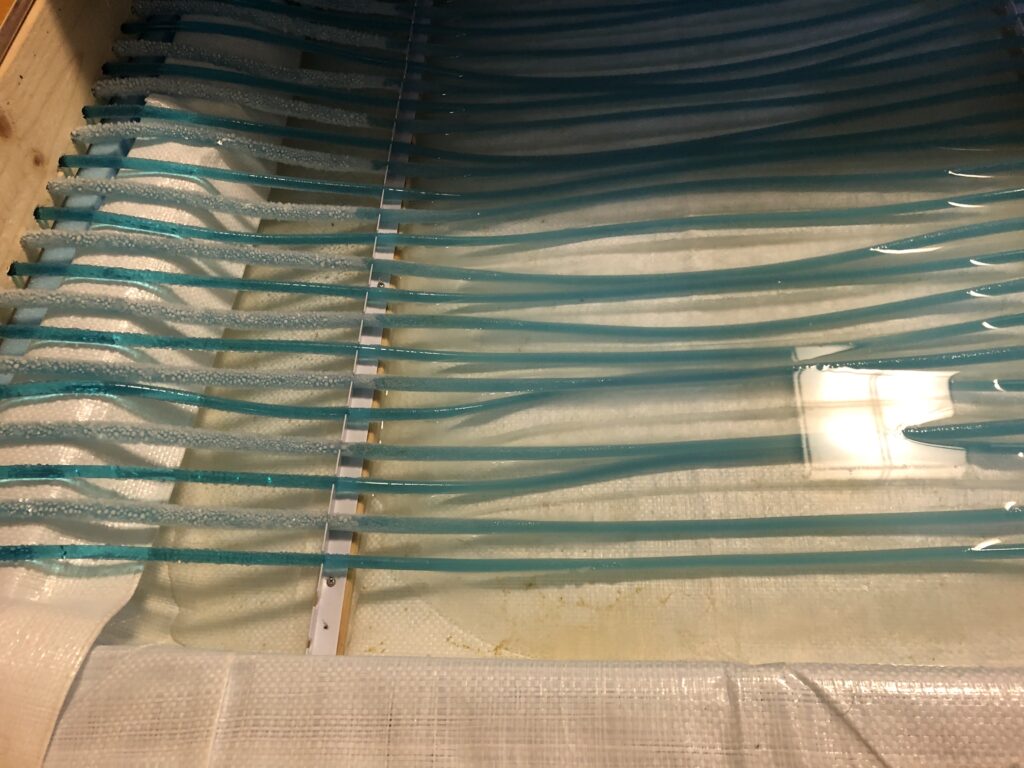

ちょうど氷を溶かして排水し、外枠も外した状態でした。

送りのブライン管と戻りのブライン管が交互に走っています。

ブライン管は等間隔に樹脂の棒で固定され、さらに、木材でリンク底に触れないように少し浮かせてあります。

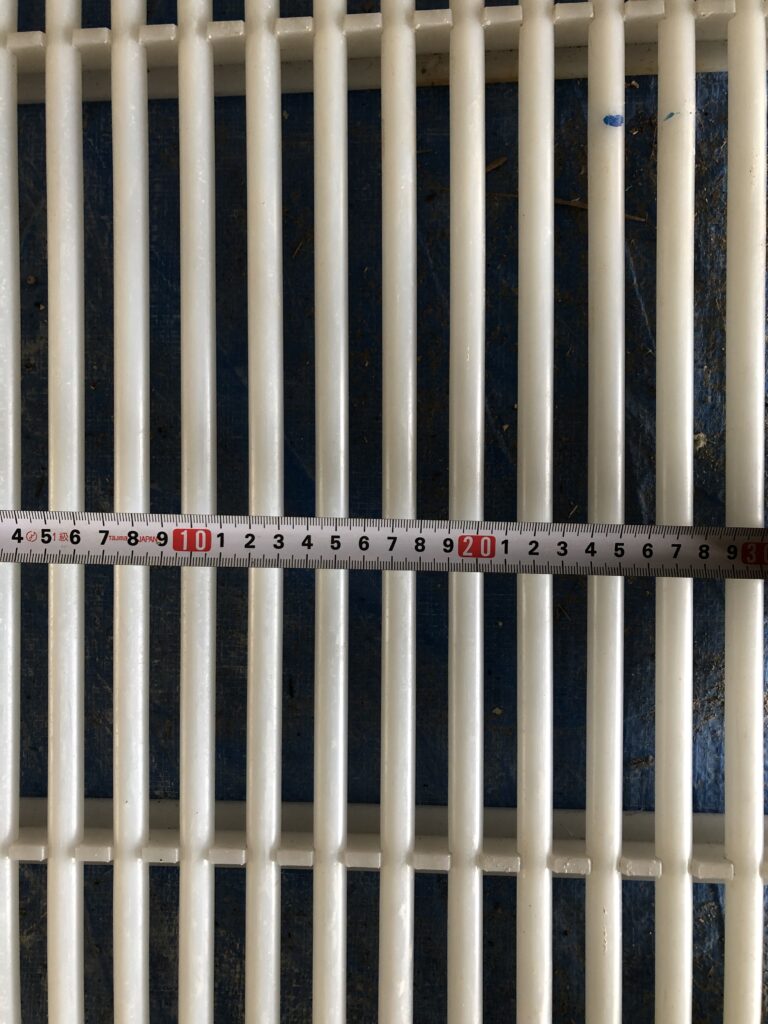

ブライン管の間隔は約5cmでした。

つまり、送りと戻りの配管間隔は2.5cmということになります。

ちなみに、分岐の主管の直径は15cmほどでしょうか。

厚みもかなりあるように見えます。

貴重な見学をさせていただき、とても勉強になりました。ありがとうございます。

たくさんモチベーションをいただいて、今までの反省とこれからの考察をしてみました。

3m×3mリンクに挑戦(2回戦目)

まずは断熱の問題。

保冷ができないから、必要以上の熱量を奪わなければならない。

断熱さえ完璧にできれば、理論的には低出力の冷凍機でも時間さえかければ氷はできると思います。

1gの水を氷にするためには80カロリーの熱量を奪わなければなりません。

断熱の不確定要素が大きすぎるので、熱量計算もできない。(というか計算知らない。)

そこでDIYの強み、

カット アンド トライ(行き当たりばったり)で、何とかなる。

納期があるわけでも、誰に迷惑かけるわけでもないから、ゆっくりできます。

見学と勉強で得た知識で、まずリンク側配管を見直します。

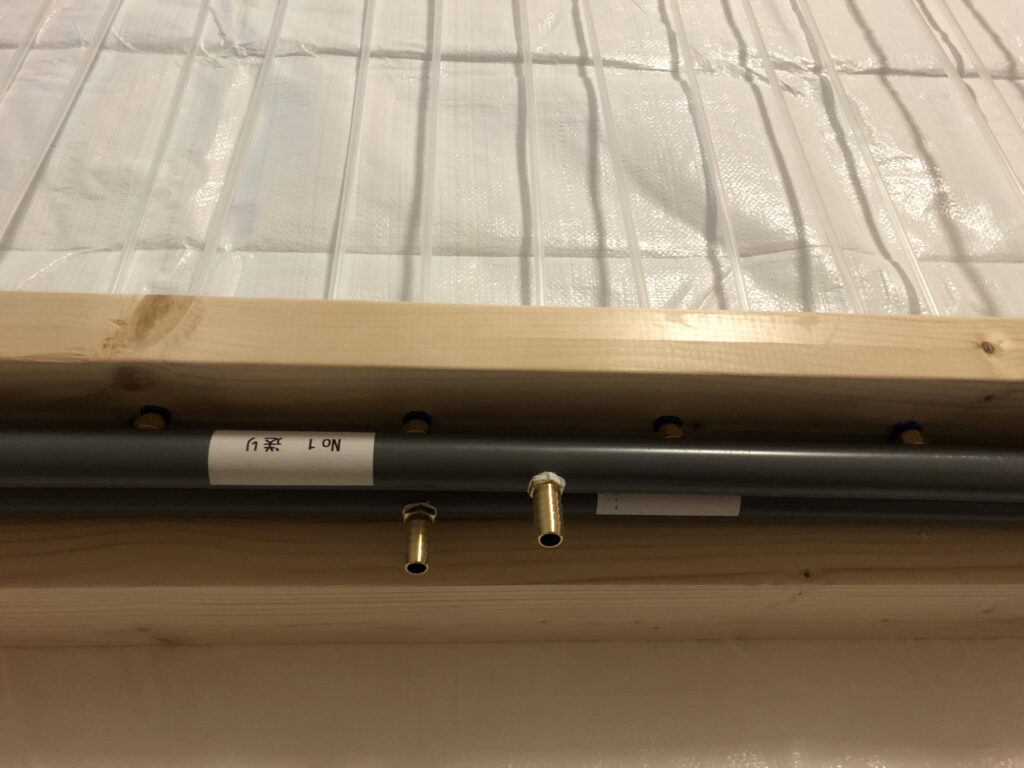

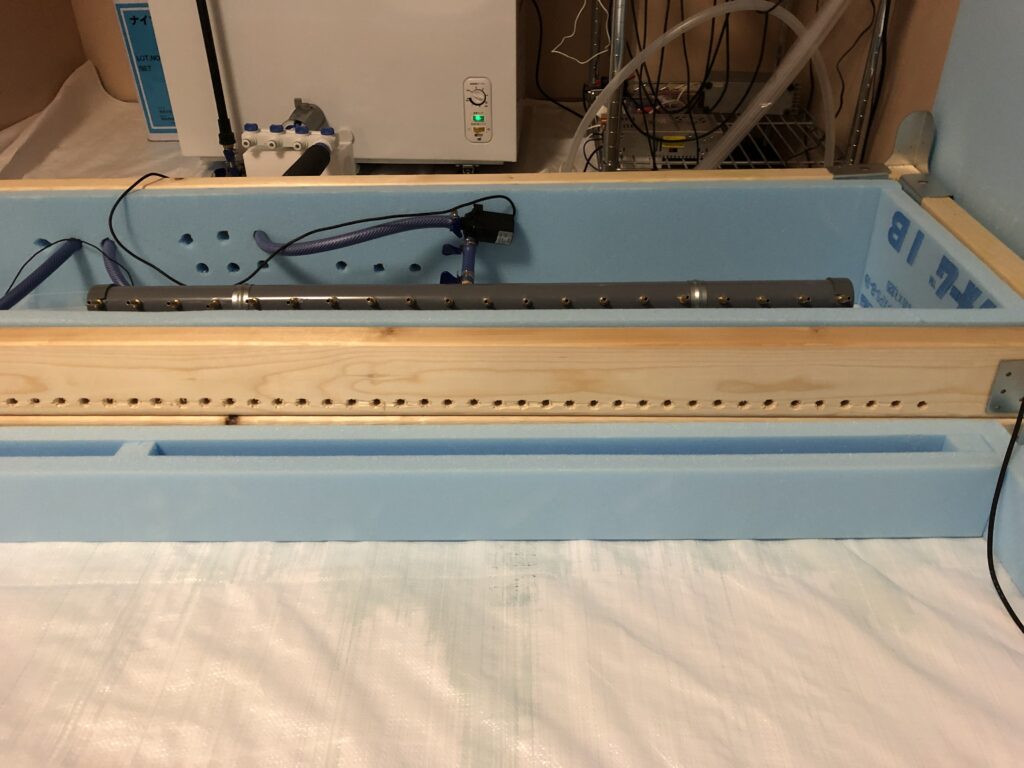

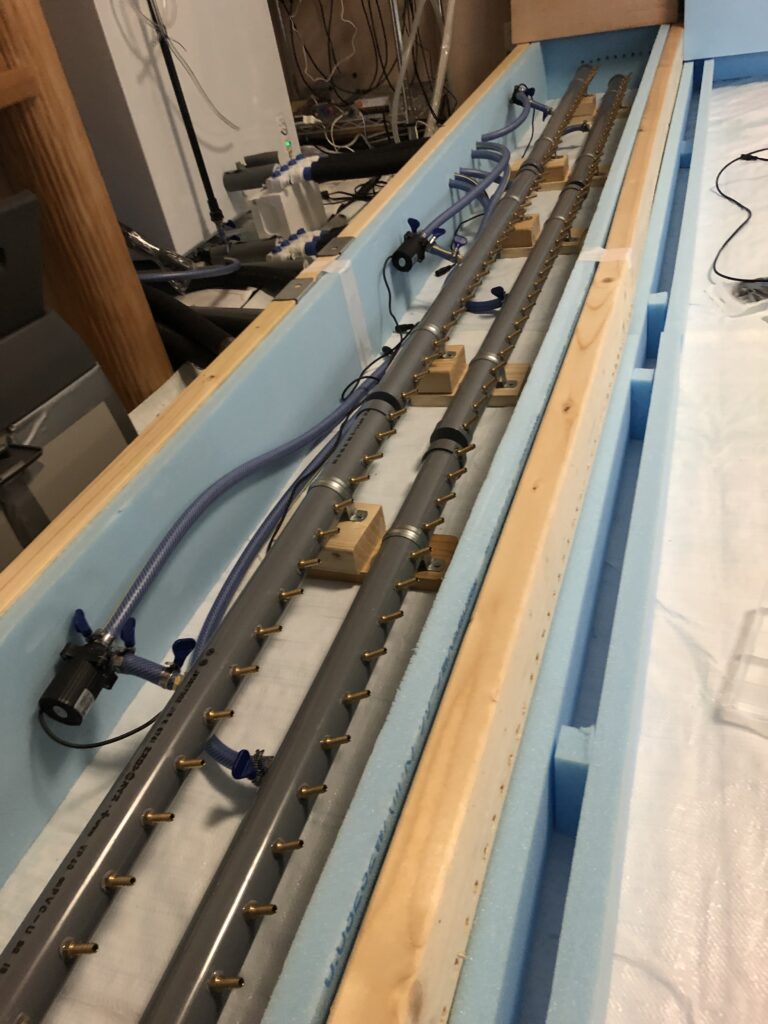

配管をVP20からVP50にサイズアップ。

実際のスケートリンクではブライン管は耐寒性能に優れた、ABS樹脂のパイプを使うらしいのですが。

私も、最初はそれにならって、外径6mmのABSパイプをジョイントでつなげていました。

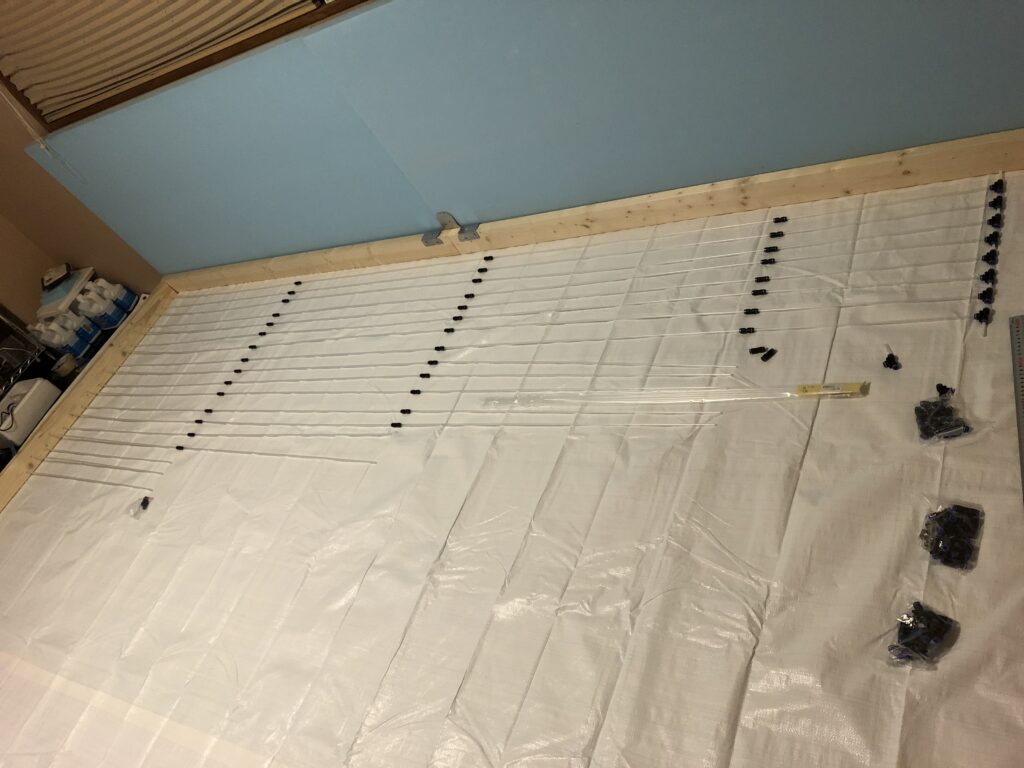

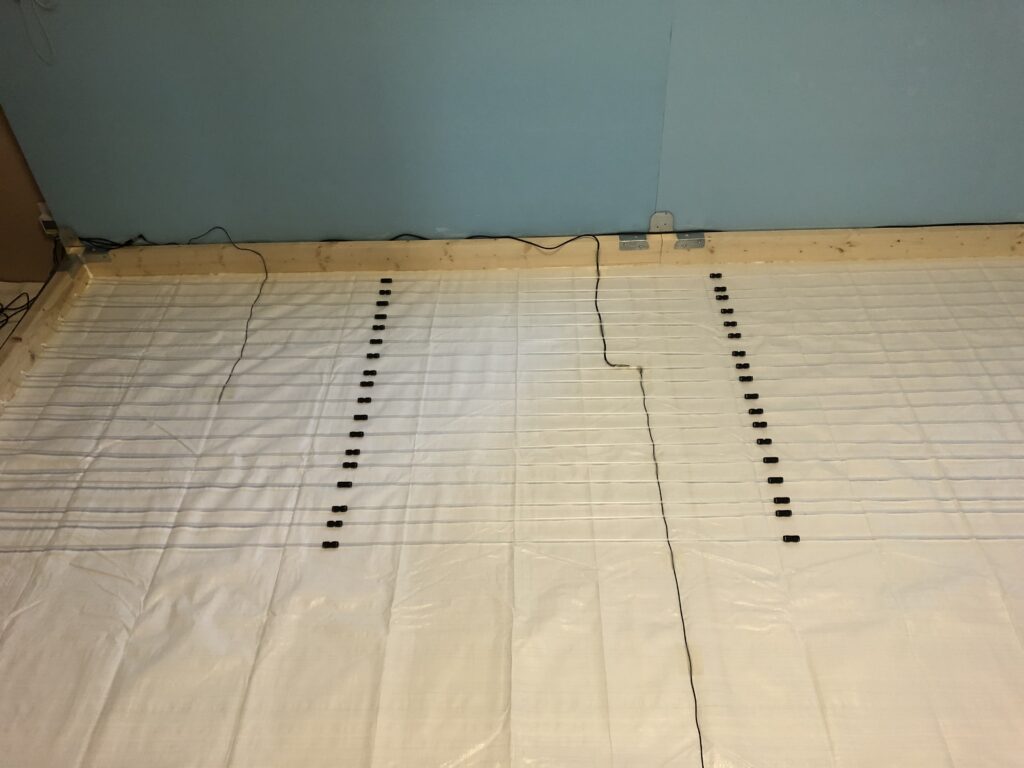

今回は実際のリンクを参考に、ブライン管幅を5cmにしようと思います。

しかし、12cm間隔だった配管を5cm間隔に変更するので、配管総延長が倍以上になってしまい、単純計算でも360mは必要になります。

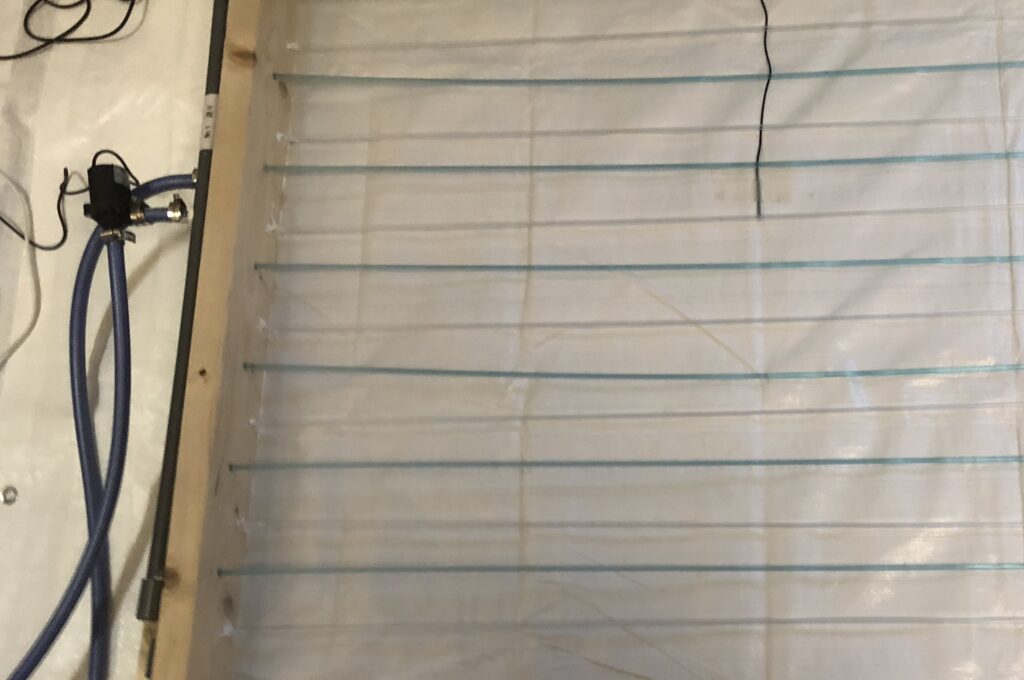

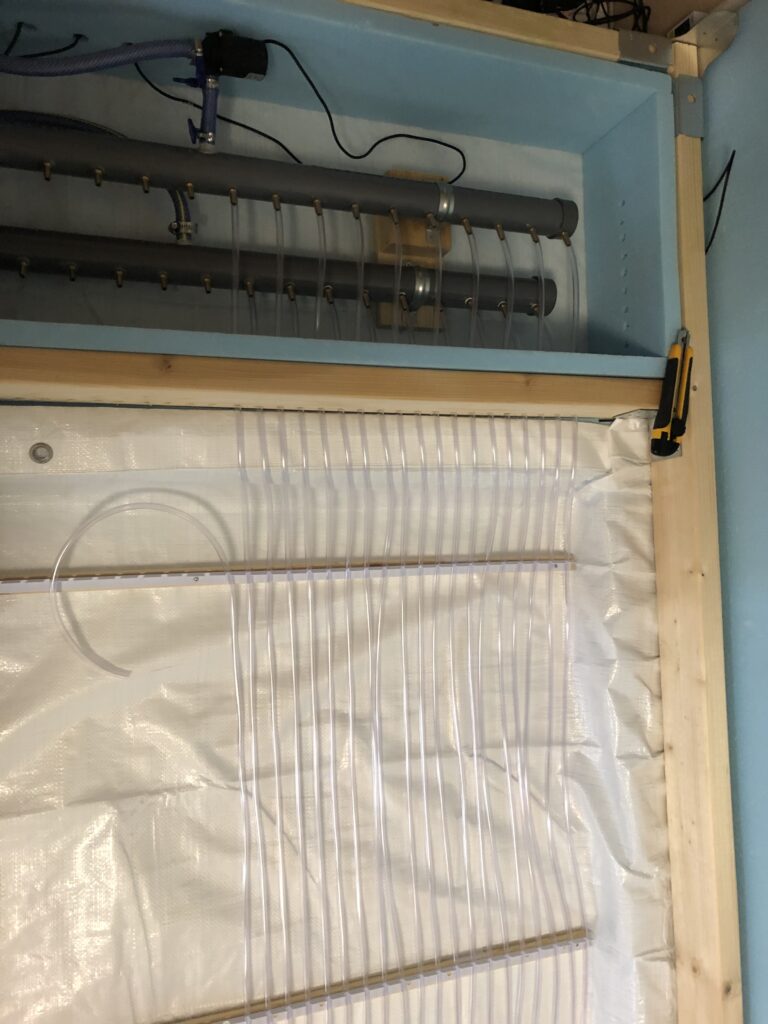

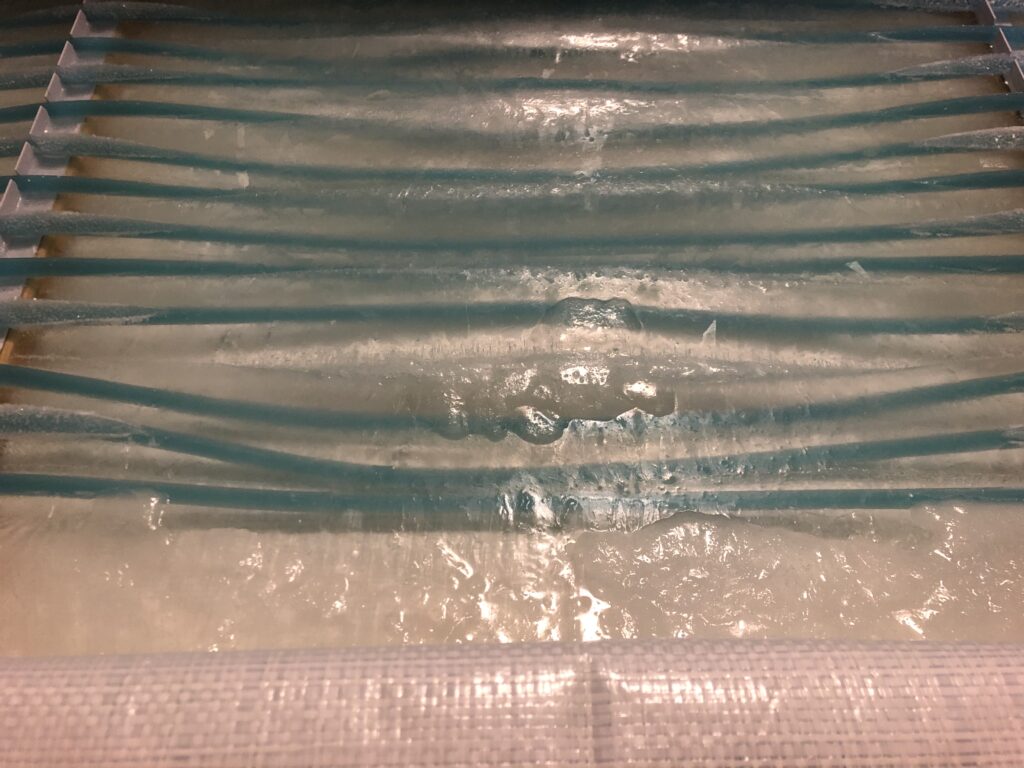

予算上の都合と、ABSパイプのジョイント部の漏洩対策が大変なため、内径6mm、外径8mmの寒冷地仕様の透明ビニールホース(1巻き100m)をブライン管として使うことにしました。

予算削減とはいえ、1巻き3500円くらいするので、それを4巻き買わねばなりません。

また、VP20の塩ビ管は肉厚が3mmなので、5cm幅でホースニップルをねじ込むとパイプが曲がってしまいました。

VP50の塩ビ管は肉厚が4.5mmなので、強度的に安心です。

また、いままでは、パーツごとに断熱材を巻いていましたが、断熱ボックスの小部屋を作るほうが効率がよいのでは、と思いつきました。

前回のブライン液の漏洩跡がシミになって残っていますが、まだまだここから漏洩との戦いは続くのでした。

水は氷になるとき、約10%膨張するらしいので、断熱材で膨張を干渉できないかな、と、空間をもたせてみました。

送りと、戻りのホースが通る9mmの穴を2.5cm間隔であけています。

3m分の分岐管を作り、

断熱の蓋まで、できたところです。

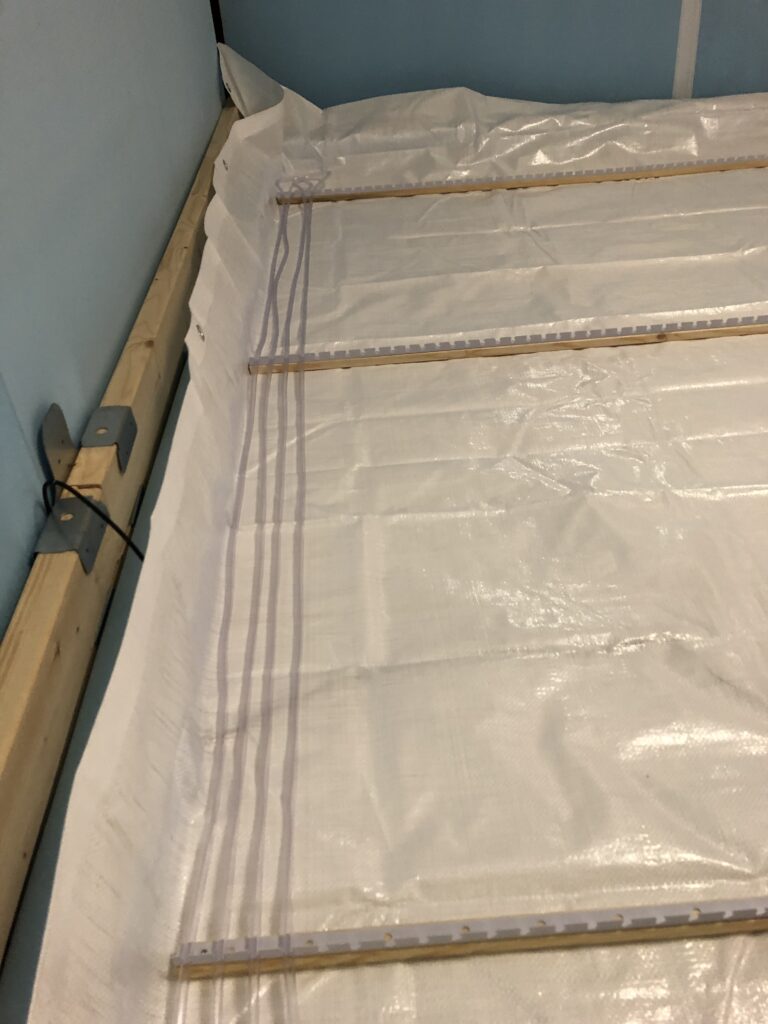

最後の防水シートを敷きます。この上に水をためることになります。

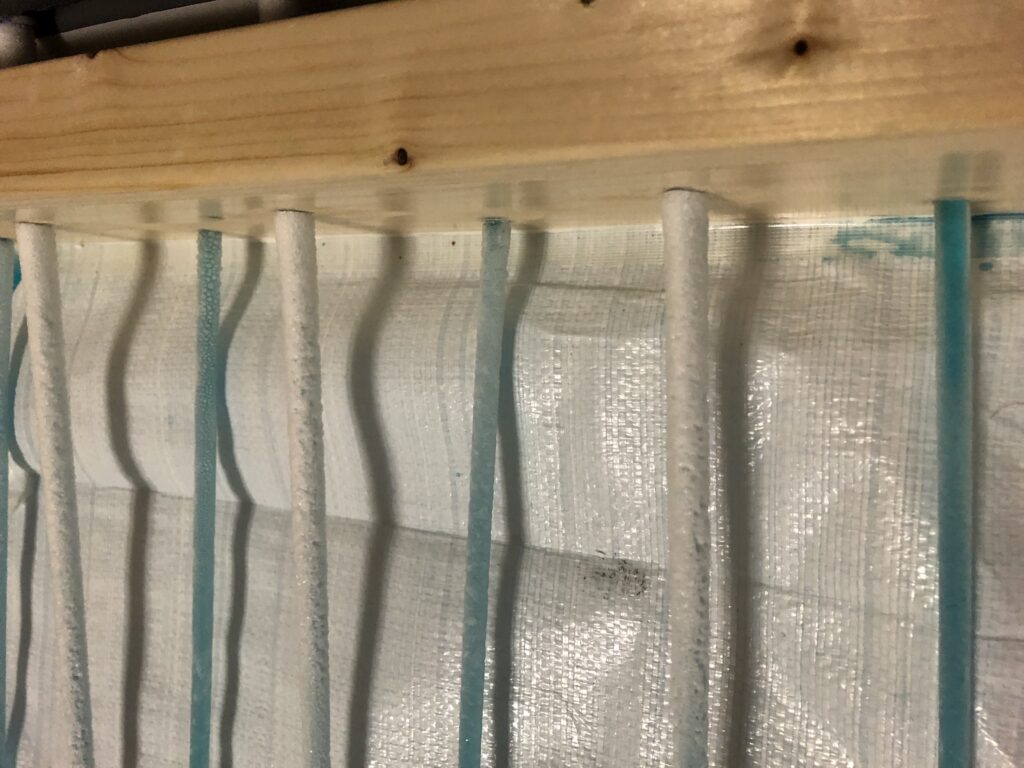

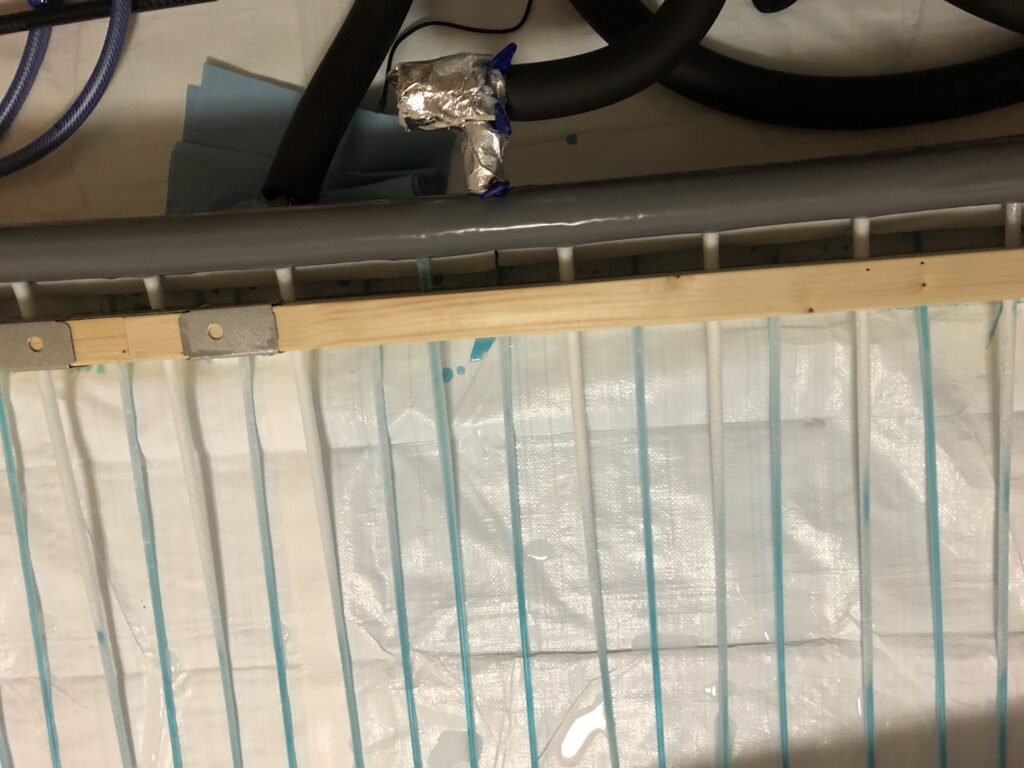

L型アングルに2.5cm間隔で9mmの穴をあけ、ニッパーでV字に切れ込みを入れて、ブラインホースの固定部品を作りました。

今回の目標氷厚は8cmなので、固定部の所だけ2cm程、ホースが床から浮くようになります。

氷中でのブライン管の位置は、製氷だけを考えれば、厚みの中央にあることが理想的に凍らせるのかなと推測しますが。

フィギュアスケートしている方ならわかると思うのですが。

足元の4cm下にブライン管が走っているのは、何となく怖いかなーって思ってしまいます。

私の聞いたところ、実際のリンクでも氷の厚みは8cmから15cmくらいらしいです。

今回は固定具のところだけ気持ち浮かせるよう木材を敷いています。

木材を入れると水を入れたときに浮いてこないか、とも想像しましたが、実際には問題なしでした。(ブライン液の入ったホースで浮きを抑えてくれたのだと思います。)

リンクの上蓋なのですが、

3mの長さだと、中央がたわんでしまいます。

窓の上にねじを打ち、ロープで吊ったりしましたが、うまくいかず。

最終的には、着脱できる巾木を渡すことにしました。

後日、巾木中央の接合金具の部分が冷却で霜が降り、リンク中央に水滴の山ができるという不都合もありました。

氷の表面を平らにする整氷もいろいろ思案していましたが、作り立ての氷面は結構綺麗だったので、当初はノミと桑でこういう部分的な水滴の凸を削っていました。

全体の1/3ですが、ブライン管(ホース)の配管完了です。

とりあえず、ブラインを流してみます、流してみたいです。

ちょっとした、半ばの達成感を感じます。

並行して、冷凍機と熱交換器の検討もしていました。

冷凍機の問題

ネットで調べてみると、北海道に「冷凍機ドットコム」さんという業務用冷凍機のリサイクル販売をされているサイトを見つけました。

とてもお世話になりました。ありがとうございます。

中古といえども、業務用冷凍機です。

送料も入れれば、かなりの金額になります。

でも、ここまで来たら意地でもリンクを作りたい。

パナソニック UF-NRH1130SF 中古品

送料込みで約5万円。

趣味のDIYの機材にしては高価だと思いますが・・・。

1階の配電盤から3相200Vを・・・階段の壁をはがし、2階天井に点検口をあけ、遠路はるばる電源を引っ張ってきました。(第二種電気工事士の資格がいります。)

送り側の配管にサイトグラスを設置しています。

運転直後なので、還り配管の3方弁には霜がついていますね。

3方弁とは、フロンガスの出し入れをするところです。(基本的にフロン回収機をもっていないので、ガスは入れるだけです。)

サイトグラスは液化したフロンの状態を覗くチェック窓です。

気泡なくきれいな液が流れていればいいようです。(綺麗な時は流れているのが見えないですが。)

冷凍機側の配管は設置後に配管内を真空にする、真空引きという処理をせねばなりません。

そのための真空ポンプが左上に見えます。

オレンジの容器にフロンガスが入っています。

それらをマニホールドゲージという器具を使って管理しながら、作業してゆきます。

マニホールドから出ているホースが先ほどの3方弁につながっています。

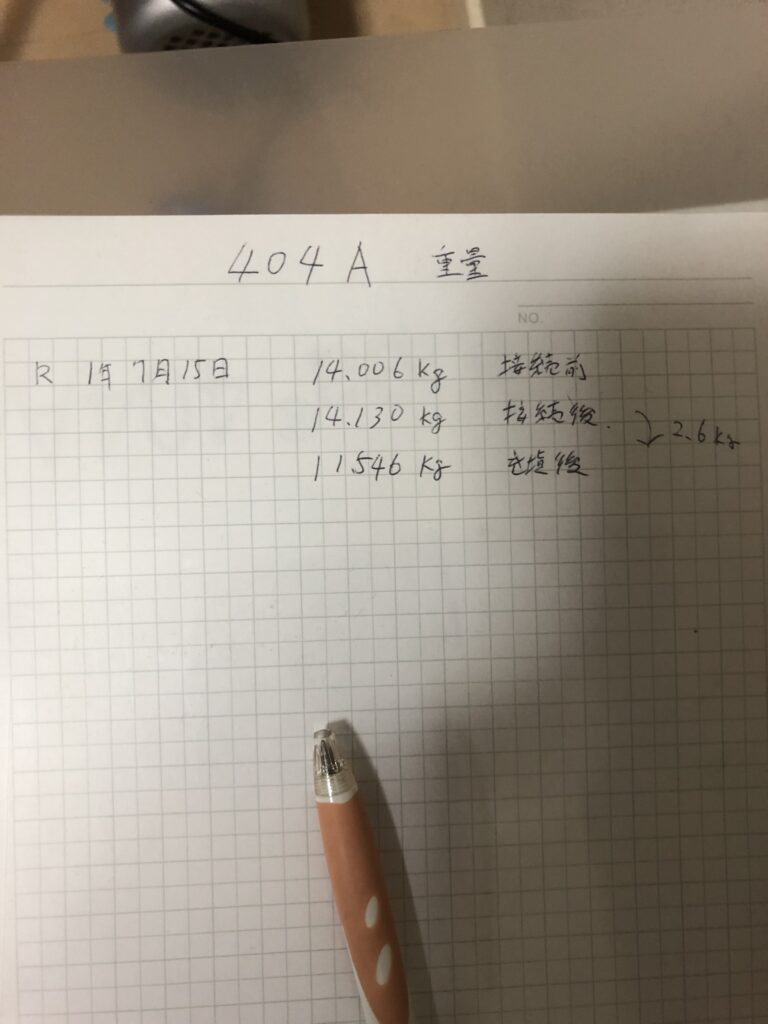

右下にあるのは重量計です。

充填時には、容器ごとの重量を計りながら、差分で充填量を記録してゆきます。

今回は、中古冷凍機なので問い合わせてみると、フロンガスは抜いてあるそうです。

仕様書で確認し、規定の2.6kgガスチャージしました。

ネットや書籍で調べても、なかなか細かい作業の要領などわかりませんでした。

丁度、エアコンの修理にきてくれた工事の方に、お邪魔だと思いましたが、いろいろ質問したところ、詳しく教えていただき、とても感謝しています。

それでも実際に作業にかかると、いろいろ問題噴出でした。

ネットにはエアコンの設置の情報は多く、それである程度は勉強できましたが、冷凍機の設置に関しての情報は少なく、どうしてもわからないところ、確認したい知識がたまってしまいました。

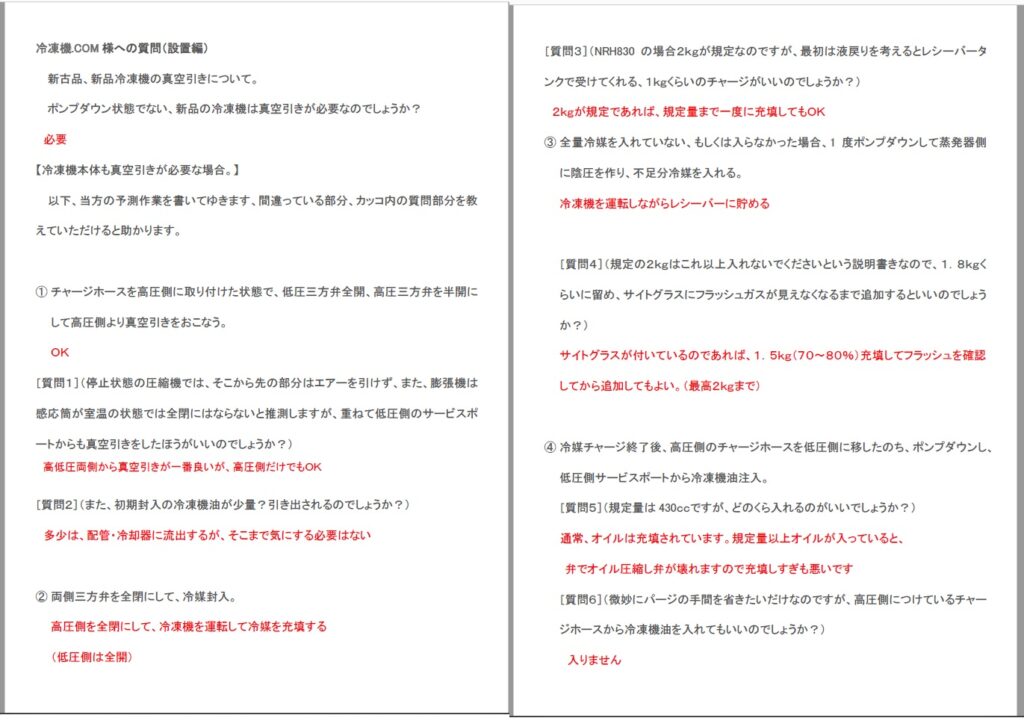

ダメもとで、質問事項をレポートに書き上げ、冷凍機を購入した北海道の「冷凍機ドットコム」さんにメールしてみました。

「当社は、リサイクル冷凍機の販売のみの会社なので、技術的な質問には、お答えはしかねます。」

ですよね、いちいち対応していたら、業務ができませんよね。

やはり、という回答を頂いた2,3日後。

「当社に出入りする技術者にきいてみました。」と、私の質問レポートに赤ペンで添削がしてあるメールが添付されていました。

そのため、前述では2.6kgチャージと述べていますが、上記では2kgの仕様となっています。

やっと霧が晴れました、イレギュラーなことをしてしまい恐縮でしたが、感謝の気持ちでいっぱいです。

熱交換器の問題。

冷凍機は気体のフロンをコンプレッサーで圧縮して液体の状態にして送り出す機器です。

送りの配管内の液体フロンの圧力を下げるのが膨張機といわれる機器です。

オレンジの蓋のようなものがついているのが「膨張機」です。

狭い穴から広い空間に液体フロンを押し出すことによって、圧力が一気に下がります。

圧力の下がった液体フロンは気体になるのですが、そのためには周りの熱を奪わなければいけません。

つまり、この膨張機の直後に冷却水を冷やすための装置があればいいのですが、その装置のことを「熱交換器」といいます。

スケート場の熱交換器は大人の体より大きな筒状の装置です。

最終的には、動画にあるように熱交換器を自作するのですが、実は、実例にならって熱交換器を購入してみました。

青いパイプのようなものが熱交換器です。

戻ってきたブライン液がこのパイプの中を通過するのですが、膨張機から送られたフロンもこのパイプの中(ブラインとフロンが混ざることはありません。)にも送られて、気化熱を奪うためにブラインを冷やすのです。

車のラジエーターをパイプで包んだイメージといいますか。(理屈は、ちょっと違いますが。)

パイプの中で、風の代わりにブラインが通過します。

作動中の熱交換器。

いい感じに冷やしてくれると思いきや、やはり小型の熱交換器ではブラインを十分に冷やすことはできませんでした。

半分衝動買いに近い出費でしたが、小型といえども結構な出費です。

断熱材を巻いてみたり、いろいろやってみました。

おそらく、周りの空間の熱量を奪ってしまい、熱交換器の中をブラインが通過する間だけでは、十分な熱量が奪えていないのではと、推測されます。

本物のスケート場の機械設備をイメージしていたため、このタイプの熱交換器ありき、で考えていました。

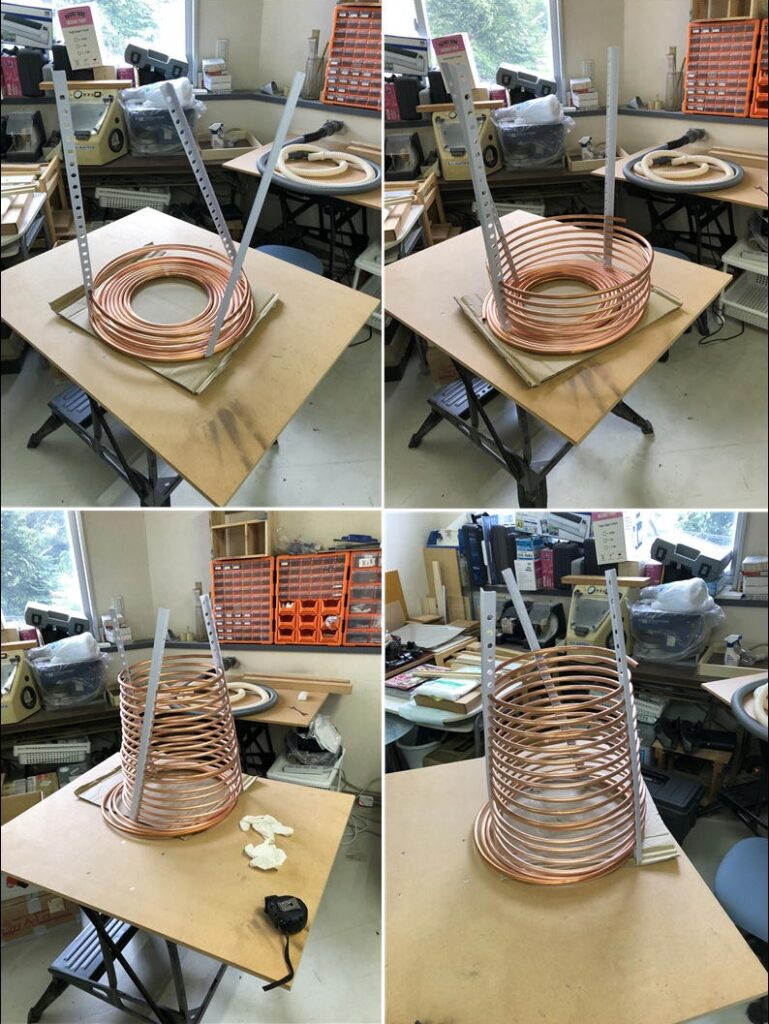

熱交換器をネットで調べていた時に、化学実験用の熱交換器、または、レジャー用の熱交換器で、らせん状の銅管で冷却する方法があったのを思い出しました。

ブライン液を貯めている家庭用102L冷凍庫、そのタンクの中で直接ブラインを冷却してみては?

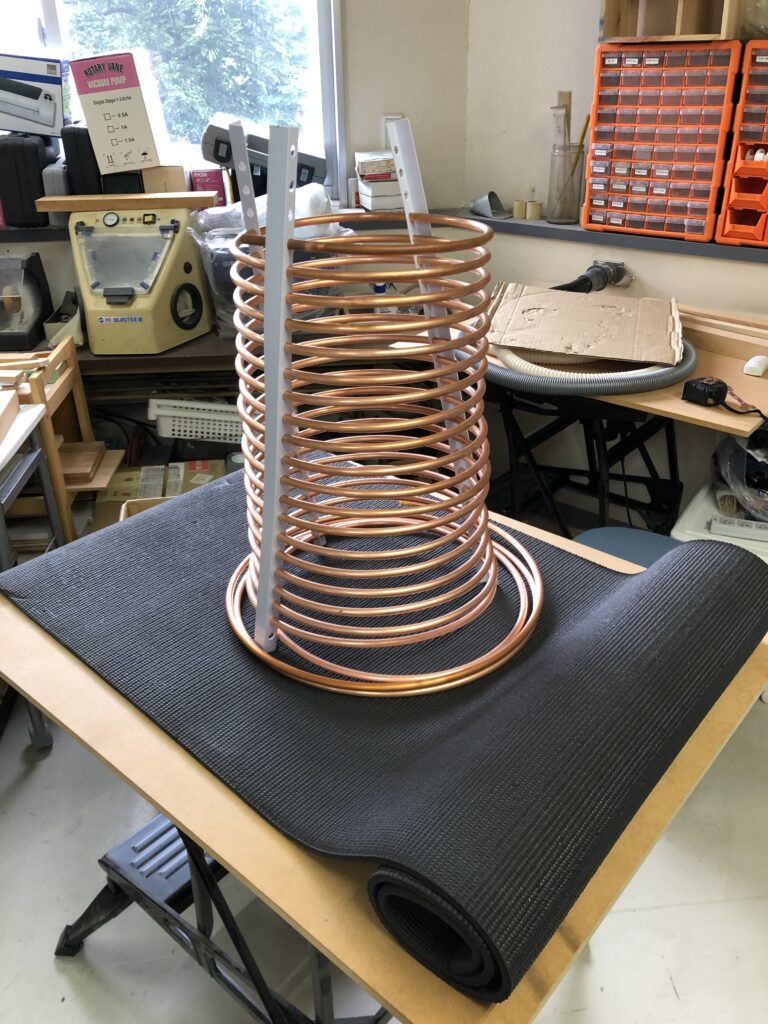

外径9.52mmのりん脱酸銅丸管コイル1巻き20mを購入。

3本のL型アングルでガイドを作り、ひたすら少しづつ送り出し、形を整え、大変でしたが。

手作りの熱交換器の完成です。

ブライン液が入ったままのタンクで、実寸合わせでなんとか設置。

膨張機をつなぎます。

下の青い缶はドライアといって、フロン液中の水分を除去するために設置しています。

製品には、水分・酸・固形質異物の除去に使用すると記載されています。

フロンは水分を吸収するので、配管内に水分があると、様々な不都合が生じる原因になってしまいます。

エアコン設置でもそうですが、そのために配管設置後は「真空引き」といって、配管内を真空に近い状態にすることで、残留水分を蒸発させて取り除く作業をしなければなりません。

前述したように、今回の配管後は真空引きはやっていますが、ドライアも設置しておきます。

漏洩との闘い。

話を、リンク側配管に戻します。

全体の1/3配管したところで、ブライン液を流して喜んでいましたが。

残りの配管も作ります。

淡々と作業を進めていましたが・・・。

2/3配管終了し、ブラインを試しに流し、対流したまま翌日見てみると。

ブライン液が漏れていました。

1m×1m、3m×3m(1回戦目)でも悩まされ、配管器具接続部のシーリングは頑張ったつもりですが。

全配管終了後も。

コーキングしても、しても、時間がたつと針の先のような穴から漏れてきます。

瞬間接着剤など、いろいろ試しましたが、数日経つと漏れてきます。

最終的に、光で重合するレジンで問題解決しました。

まあ、実際には少しの漏洩は数日おきにウェスで拭き取ることで、良しとしました!

冷凍配管の問題

一応、リンク側、冷凍機側のすべての配管が完了し、ついに水をいれてゆくのですが。

試運転では調子よかった冷凍機が、冷えません。

いろいろ試行錯誤して原因を追ってゆくと、どうも冷凍機側の配管にリーク(漏れ)があるようです。

配管の漏洩には泣かされました。

リークチェッカーというフロンガスの漏洩検知器も購入しましたが、微妙にわかりづらく。

結局漏洩している所の配管、継ぎの部分のフロンガスによる変色を頼りに、配管のやり直しを何度もさせられました。

実は、安物のフレアキットで工作していたのが原因で、定番工具に換えたとたん漏洩はしなくなりました。 やはり道具は大事なのだと教えられました。

そこで、圧力計を付けることにしました。

高圧側と低圧側のそれぞれに付けることで、圧力変化が起きたときに数字でデーターを記録できるようになりました。

配管が複雑になればなるほど、リークの可能性も高くなるのですが、必要性を感じたので設置しました。

ついに製氷にたどり着く。

水道の蛇口から延長ホースで水道水をブライン管が浸かる程度に入れました。

おそらく水深2cmくらいでしょうか。

3m×3mで水深8cmだと、水の重さだけでも約720kg

一般的な木造住宅の設計耐荷重は180kg/㎡くらいだそうです。

180kg×9㎡=1620kg なので。

だ、大丈夫でしょう。

「さあ、冷やすぞ!」と水をいれたものの、前述の事情でうまく冷凍機の効果が出ません。

ブライン液タンク内の温度センサーで冷凍機の制御をしようとしていましたが、設定温度まで下がりません。

ちなみに、冷凍機の電源制御は、高圧側、膨張機前に電磁弁を追加したほうが良い、と後に教えていただきました。

液体フロンを出口付近でストップすることで、冷凍機内の圧力が上昇し、冷凍機に付属している圧力センサーが反応し自動停止するということです。

専門的になりますが、いわゆる、配管内にフロンを残さないようにポンプダウンして停止する手順です。

しかし、今回の冷凍機では、自動遮断後の電源回復が手動になるのと、フロン用の電磁弁の入手が困難に思えました。

冷凍機の制御は温度センサーでの電源オンオフのみで制御することにしました。

ブライン液は24時間循環させているので、冷却が間に合わず、庫内が温度上昇してゆきます。

膨張機のところですら、-5.8°C・・・こんなものではないのです。

冷却の度合いをみようと、断熱材を取ります。

霜がついて冷えているように見えますが。

いまいち、温度が下がりません。

原因は冷凍機側の配管の接続不良でした。

安価なフレア配管の道具を使っていたのですが、TASCO製のフレアツールを購入し、配管しなおしました。

どのくらいフロンが漏洩したのかわかりませんが、サイトグラスを見ながら、気泡が消えるところまで再度ガスチャージしたところ。

高圧側の圧力が2Mパスカルで安定動作を始めました。

断熱材を外していた膨張機以降の配管も。

配管も。

は、配管も。・・・

こんなになってしまいました。

冷凍機側の問題が解消し、安定動作を始めました。

さて氷はできるのでしょうか?

問題解消に日にちがかかり、溜めた水が汚れてきましたが。

冷凍機は24時間回しっぱなしにしておきました。

次の日の朝見てみると。

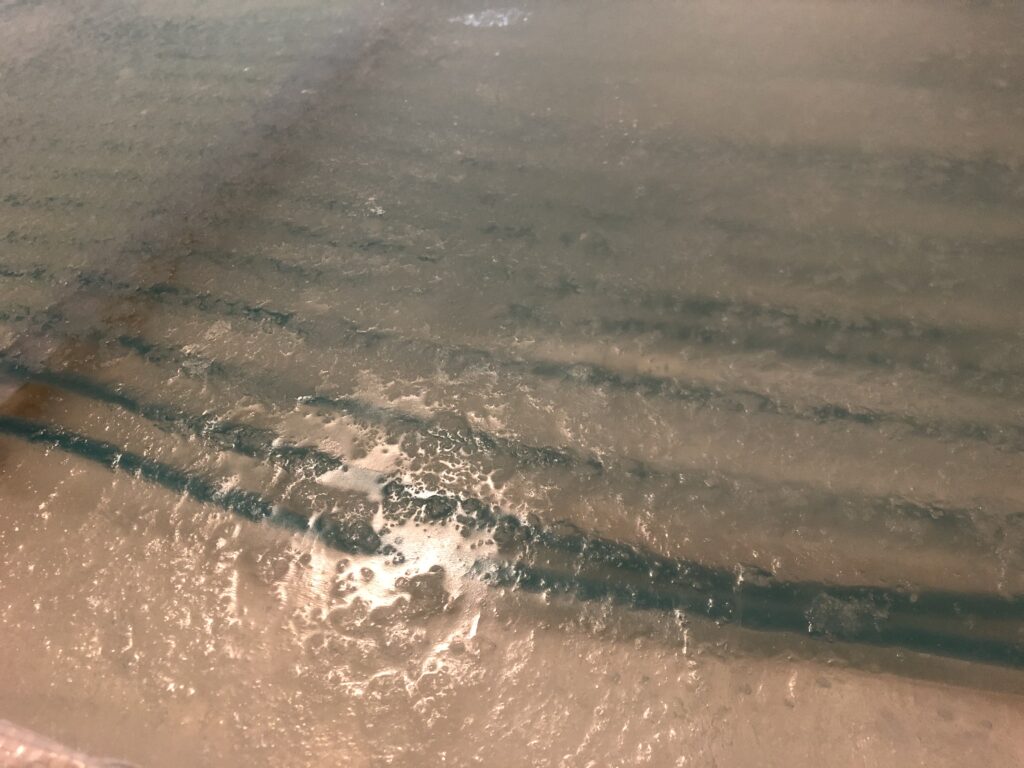

しっかり氷ができていました。

断熱の蓋を外す前、少しこじ開けて、中を触ったときに氷の感触がしました。

本当に、実際に飛び上がって喜びました。

庫内の温度もどんどん下がり。

予想以上に冷え始めました。

余談ですが、フィギュアスケートに適した氷の温度は-3°Cくらいだそうです。

アイスホッケーは-5°C、スピードスケートは-7°Cという資料を見ました。

氷は-7°Cが一番摩擦抵抗が少なくなるそうです。

なぜ、氷は滑るのかはいままでは諸説ありましたが、つい最近、解明されたそうです。

よく理解できませんでしたが、氷と外気の境界に、氷の結晶が不規則にまばらに浮いている層があり、ちょうどその分子があたかもボールベアリングのように氷とスケートのエッジの摩擦抵抗を逃がしている。ということらしいです。

毎日、左下の隅から水を入れ、右上の端まで水面が来るように注水しつつ、断熱の蓋をして氷の厚みを増やしてゆきました。

ほぼ1週間で完成です。

考えてみれば当たり前なのですが、水はどんなに冷やしても氷になるまでは0°C以下には温度は下がりません。

タンク内は氷点下でも、リンクの水は氷にならない限り、0°Cで止まって変化しません。

氷になった瞬間から急激にマイナスに温度が変化するさまは、理論的にはそうだとわかっていても、日常では経験しないので、私にとっては新しい発見でした。

驚いたのは、ブラインのホースを折り返すところは、枠と10cmほど離れているのですが、しっかり端まで氷になっています。

こういう所を見ると、ブライン管の間隔は2.5cmまで詰めなくてもいいのではないか、と思ってしまいます。

最終的には、庫内は-19°C。

氷もほぼ同じ温度で安定しています。

氷の温度が思ったより低すぎるのですが、冷凍機の運転を止めて、もし氷が溶けだしたら・・・と、1週間冷凍機は回りっぱなしです。

2018年10月

2年ががりでしたが、やっと完成したリンクです。

実際のスケート場を作る動画を見ると、注水ホースを上に向けて、霧雨状に細かな水滴にして水を撒いているのを見ました。

氷に水圧がかからないようにだと思います。

今回は、左下の注水したところだけ、水を入れるときに水圧で氷が溶けて、表面がくぼんでいました。

その部分だけ、たまった水が周囲の氷に急速冷凍されて、空気の気泡が残って白く濁っています。

スケート場の方に聞くと、水圧が直接氷に当たらないように、フェンスに水をあてて、撒水してゆくこともあるそうです。

意外に氷の表面は滑沢で、そのまま滑ることができました。

動画をご覧になれば、お分かりになると思いますが、滑れるのは滑れますが、3m×3mでは、スケートの技としては、ほぼ、なにもできませんでした。

スピンはしていますが、勢いがとれず、軽く回る程度です。

完成した、翌日がスケートのレッスン日でした。

スケートの先生にはリンク作成のことについても、以前よりいろいろご教授していただいたので、是非滑ってもらおうと思い、冷凍機は回したままにしておきました。

唯一、自作リンクで滑っていただいたスケートの先生。

自作リンクがやっと完成した翌日深夜。

フィギュアスケートを教えていただいている先生に、私の作ったリンクを見てもらいました。

「意外と滑れるね」、「ちょうど作り立てのリンクがこういう感じですよ」

と、高評価をもらい。

「私のわがままに付き合っていただき、本当に申し訳ありません。」と、心の中で思いつつも、どうしても先生には滑っていただきたかったのです。

いずれ、私のフィギュアスケートのこともブログに投稿するかもしれませんが。

当時小学生だった息子をフィギュアスケートクラブに入れるついでに。

50歳をとうに過ぎたおじさんが、スケート場でいきなり、「私も、スケートクラブに入れてください!」

と言っても。

「お年がお年ですから、怪我でもされると心配ですので。」

と、普通、そうですよね。よそよそしい態度で丁重にお断りする先生に。

無理やりお願いして、スケートクラブに入会させていただいたのでした。

他のクラブメンバーは、その時は小学生から高校生まで。

クラブメンバーの保護者より年上な私でしたが。

すぐにクラブメンバーや保護者の方とも打ち解けて「カジパパ」の愛称で呼んでもらえるようになりました。

先生は、還暦まじかの私に対しても、ほかのメンバーと同じ接し方をしてくれました。

いつも新しい技に挑戦させてもらい、気遣ってはいただいていますが、いちスケート選手として私を見てくれています。

とても尊敬できる先生ですし、こういう環境を与えていただけたみなさんに感謝しています。

私のスケートに対する愛情の集大成を見ていただきたかったのです。

と、熱い話をしてしまいましたが。

一段落して、気づきました。

「冷凍機の音がしていない?・・・」

自作スケートリンク その後。

先生をお送りした後、冷凍機に走り寄り状態を見てみました。

どうも、安全回路が働いて止まったようです。

電源を入れなおすと、動作しましたが、1分ほどで自動停止してしまいます。

安全回路の作動要因は、冷凍機内についている圧力センサー、温度センサーが考えられます。

実は、1週間ずっと回し続けていた最後の方。

ゆっくりですが、圧力が下がってきているのを知っていました。

しかし、念願の氷ができている。

せめて、先生に滑ってもらいたい。

そのあと、冷凍機を止めて、休めてあげよう。

今にして思えば・・・。

おそらく、以前のガス漏れの時に冷凍オイルも消費していたのだと思います。

オイルを補充せず、ガスチャ-ジのみ行い、オイル不足でコンプレッサーが焼き付いたのではないかと思います。

再始動すると、数十秒でコンプレッサーが触れないほど高温になってしまいます。

そのため、温度センサーが働いて自動停止するのでしょう。

冷凍機でのコンプレッサー故障は致命傷です。

車やバイクなら、シリンダー、ピストン交換で修理できないこともないですが、この冷凍機のコンプレッサーは密閉式部品で分解することができません。

冷凍機の買い替えをしなければならなくなりました。

そこで、北海道の「冷凍機ドットコム」さんとのお話に話が戻ります。

今回は、熊本地震後、倉庫代わりにしていた和室を使いましたが、

リビングなら5m×4.5mのサイズがとれます。

冷凍機や追加のホースを準備していたのですが。

私自身、少し熱くなりすぎていました。

いろいろとご時世も変わり、落ち着いて考え直し、リニューアルを断念しました。

要するに、自作リンクで滑れたのはほんの4日程でした。

完成日に十分滑って、整氷を兼ねて散水し。

つぎの日、先生に滑っていただくことができました。

断熱の蓋をしておくと、翌日も大丈夫でした。

おそらく、冷凍庫の冷却機能でしのいでるのだと思います。

動画を撮ってすぐに、断熱蓋をしました。

次の日は、少し氷が溶け始めていました。

少し滑って、冷凍庫の電源を落としました。

それでも、氷が完全に溶けるまで、さらに3日かかりました。

水中ポンプで溶けた水を吸い出し。

解体しました。

あとがき。

途中数か月単位での中断もありましたが、なんとか目標を達成できたと思います。

DIY(Do It Yourself) 自分ひとりでやろう! と、言いながら、たくさんの方々のご助力をいただき、ここまで来れました。本当にありがとうございます。

いつかは、もう一度スケートリンクを、と思いますが、昨今は環境保護の観点から、フロンの製造を中止、利用を粛正する方向になってきています。

実際、日本全国いろいろなところで、フロンガスの入手困難や自主規制でのスケートリンクの閉鎖が出始めています。

CO2冷却などの代替えは少しずつ広まってきてはいますが、DIYで手の届くものではありません。

そういう話をしてしまえば、この投稿の意味は?なにもDIYの役に立たないと思うかもしれませんが。

動画だけを見ると、簡単に作っているように見えますが。

実際には、いろいろな苦労や失敗、いろいろな方との出会いがありました。

「できたらいいな」の思いを現実に実行する過程が、DIYの一番の醍醐味だと思います。

そういう思いが、伝われば幸いです。

どうか、そういう意味でこの投稿が参考になれば幸いです。

とてもとても長い文章になってしまいました。

読んでいただき、ありがとうございました。

コメント